PRO – Michael Fürst: Ein Verbot von Kopftuch und Kippa für Richterinnen und Staatsanwälte ist richtig

Natürlich kann ich als Jude oder als Muslimin meine Kippa oder mein Kopftuch überall tragen. Aber der Gerichtssaal ist nicht die Synagoge oder die Moschee, in der ich ungestört meine Religion ausüben kann.

Und selbstverständlich kann ich als Zeuge oder Zeugin bei Gericht mit Kippa oder Kopftuch aussagen, ohne dass dadurch meine Rechtsstellung berührt wird. Jeder wird auch in Zukunft seinen Davidstern tragen dürfen oder das Kreuz, aber Einschränkungen bei Gericht und Staatsanwaltschaft als ausführende Organe der Justiz sind aus gutem Grunde erlaubt.

Ich stimme völlig überein mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ein Kopftuchverbot für Referendarinnen in Hessen Ende Februar für verfassungsgemäß erklärt hat. Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havliza (CDU) hat ebenfalls ein Gesetz initiiert, das Richtern und Staatsanwälten gebietet, auf Kippa, Kopftuch und Kreuz zu verzichten.

Kreuze Schon 1973 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Kreuze in Gerichtssälen in Einzelfällen abgehängt werden können oder in einem neutralen Raum verhandelt werden muss, wenn sich jemand davon gestört fühlt.

Frau Havliza, eine gläubige Katholikin, sagte dazu: »Wenn wir uns die Neutralität, die uns geboten ist, auferlegen, dann müssen wir das in Richtung aller Religionen tun, so schwer mir das fällt. Ich kann nicht für mich etwas in Anspruch nehmen, was ich anderen verbiete.« Und so ist ihr Entwurf für die Gesetzesänderung, die dem niedersächsischen Landtag zur Abstimmung vorgelegt werden soll, weiter ausgefallen als zunächst geplant.

Stand dort ursprünglich, dass lediglich das Tragen von Kopftüchern für Richterinnen, Staatsanwältinnen und Referendarinnen verboten werden sollte, ist nun ein Verbot für religiöse, weltanschauliche und politische Symbole geplant – daher jetzt nicht nur Kopftuch, sondern auch Kippa oder der Aufkleber »Atomkraft? Nein, danke!«.

Das Gesetz dient der Sicherung des Vertrauens sowohl der Verfahrensbeteiligten als auch der Öffentlichkeit in die religiöse, weltanschauliche und politische Neutralität der Justiz. Ich finde es richtig, zu untersagen, bei der Wahrnehmung richterlicher oder staatsanwaltlicher Aufgaben in einer Verhandlung oder bei anderen Amtshandlungen in Anwesenheit justizfremder Dritter sichtbare Symbole oder Kleidungsstücke zu tragen, die eine religiöse, weltanschauliche oder politische Überzeugung zum Ausdruck bringen.

Roben Nicht ohne Grund tragen Prozessbeteiligte Roben, ein besonders herausgehobenes Zeichen der staatlichen Neutralität.

Die Justiz ist als dritte Gewalt in besonderer Weise zur Neutralität verpflichtet. Unser Grundgesetz verlangt, dass Richterinnen, Richter, Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, Referendarinnen und Referendare in sachlicher und persönlicher Unabhängigkeit und Unparteilichkeit ihre Aufgaben wahrnehmen. Zu den Kernpflichten der richterlichen Tätigkeit gehört es daher zweifellos, sowohl den Verfahrensbeteiligten als auch dem Gegenstand des Verfahrens mit der gebotenen Distanz und Sachlichkeit zu begegnen.

»Die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung wird durch das Verbot religiöser Symbole im Justizdienst nicht angetastet.« Michael Fürst

Neutralität ist in erster Linie eine innere Haltung. Diese Haltung muss aber auch nach außen zum Ausdruck kommen. Schon der Anschein, die Art und Weise der Verfahrensführung oder der Inhalt einer Entscheidung könnte durch die religiöse oder weltanschauliche oder politische Einstellung beeinflusst sein, führt zu einem Vertrauens- und Akzeptanzverlust.

Schulen Gerade die zunehmende religiöse, weltanschauliche und politische Vielfalt der Gesellschaft muss für die Justiz Anlass sein, umso stärker auf die eigene Neutralität und deren Sichtbarkeit zu achten. Für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Schulen sollte Gleiches gelten.

Eine Erwähnung im Talmud findet die Kippa übrigens nicht, auch keine andere Kopfbedeckung. Erst im Schulchan Aruch, also vor etwa 500 Jahren, erfahren wir, dass zu Ehren G’ttes eine Kopfbedeckung getragen werden soll – dass sich über dem Kopf des Menschen also etwas Höherwertiges befindet.

Das erinnert mich an die erste Volksinitiative in Niedersachsen 1996, als in der niedersächsischen Verfassung der Gottesbezug fehlte. Katholiken, Protestanten und wir Juden waren der Auffassung, dass es etwas gibt, das über den Abgeordneten steht.

Wir nennen es G’tt, andere mögen es anders nennen. Niemandem wird dadurch ein bestimmter Glaube aufgezwungen, ebenso wird niemandem der Glaube an die Existenz G’ttes abgenötigt.

Das Grundgesetz hält im Einklang mit Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskommission fest, dass die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich ist.

Doch die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung wird durch ein Verbot religiöser Symbole im Justizdienst gar nicht angetastet. Übrigens: Ich kenne keinen jüdischen Juristen in Deutschland, der als Richter tätig ist und vor Gericht eine Kippa tragen will. Handelt es sich um eine Scheindebatte?

Der Autor ist Rechtsanwalt und Notar in Hannover und Vorsitzender des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen.

----

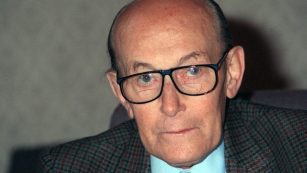

CONTRA – Rabbiner Raphael Evers: Diese Art von Neutralität ist nur scheinbar – und ein Ausdruck von Intoleranz

Ich möchte für echte Religionsfreiheit eintreten. Zwar verstehe ich auch das Argument der hessischen Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, die das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts begrüßt hat. Sie sagt, gerade in unserer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft sei es wichtig, dass der Staat in weltanschaulichen Fragen neutral bleibt. Daher sollten religiöse Symbole im öffentlichen Dienst, wie etwa vor Gericht, nicht getragen werden.

Aber durch diese Regel sind Menschen mit Kippa oder Kopftuch automatisch von einer Funktion als Richter oder Staatsanwalt ausgeschlossen, und es wird eine nur scheinbare Neutralität geschaffen. Ein Christ bleibt ein Christ, auch wenn er zwischen neun Uhr morgens und fünf Uhr nachmittags nicht als solcher zu erkennen ist. Dasselbe gilt auch für alle anderen Glaubensrichtungen. Ich plädiere eher für öffentliche Klarheit darüber, wofür der Autoritätsträger in religiöser Hinsicht steht. Auf diese Weise kann man Vorurteile viel schneller erkennen und bekämpfen.

Zweitens gibt es auch aus pädagogischer und soziologischer Sicht viele Gegenargumente. Anstatt ständig auf Integration zu pochen, sollten die Politiker ihre Augen öffnen für den Wert und die Bedeutung der Erhaltung anderer Kulturen. Denn das bereichert die westliche Kultur, wenn man den anderen so akzeptiert, wie er ist, und nicht so, wie er aus einer egozentrischen Perspektive sein sollte. Gerade Letzteres ist für das Wohlergehen von Minderheiten von entscheidender Bedeutung.

Toleranz Wahre Toleranz wird innerhalb der eigenen Kultur unter Beweis gestellt. Zu dieser sollten auch Christen offen stehen. Die Integration in ein vorwiegend säkulares Umfeld bedeutet für die meisten Gläubigen dagegen einen enormen Kultur- und Identitätsverlust.

Denn bewusst oder unbewusst wird auf die Schwächung von Minderheitenidentitäten abgezielt. Religiöse Äußerlichkeiten werden als reaktionär, altmodisch und als unnötig abgelehnt.

Nicht nur die muslimische Minderheit ist mit einer weitreichenden Einmischung des Staates konfrontiert, sondern auch jüdische Eltern wurden schon darüber informiert, dass das Tragen der traditionellen Kippa an Schulen unerwünscht sei.

»Die öffentlichen Institutionen müssen die verschiedenen Traditionen als autonom akzeptieren und ihren Trägern positiv und konstruktiv begegnen. « Rabbiner Raphael Evers

Doch für traditionelle Juden haben äußere Merkmale eine zentrale Funktion für das Überleben unserer jahrhundertealten Tradition in einer fremden Umgebung. Und gruppenintern sind religiöse Merkmale ein Gradmesser für die Wahrhaftigkeit der inneren Erfahrung.

Dem Staat kann grundlegendes Unverständnis gegenüber Kindern und Jugendlichen kultureller und religiöser Minderheiten vorgehalten werden. Während ein und dieselbe Obrigkeit ein Vorbild in Sachen Toleranz gegenüber allen Arten von Exzessen antiautoritären Verhaltens und persönlicher Freiheiten angibt, kurz gesagt, gegenüber allem, was modern aussieht, legt sie Veto ein gegen die Kleidung ihrer islamischen und jüdischen Mitbürger.

Doch die ist in erster Linie Privatsache. Und dabei zeigt der Staat völlige Unkenntnis über die Schwierigkeiten, mit denen insbesondere die Generation der Jugendlichen von Minderheiten konfrontiert ist. Bewusst oder unbewusst zielt man auf einen kollektiven Identitätsverlust ab.

Identitätskrise Der tolerante, materialistische, westliche Lebensstil hat etwas Verlockendes. Doch durch die Interaktion mit der Gesellschaft kommen diese Kinder mit Normen und Werten in Kontakt, die sich deutlich von dem unterscheiden, was ihre Erzieher befürworten. Dies führt zu einer Identitätskrise.

Doch die Identitätsentwicklung hängt auch von der Unterstützung ab, die ein junger Mensch von der Gesellschaft erhält, in der er sich bewegt. Wenn das Umfeld religiösen Äußerungen in Verhalten oder Kleidung feindlich gesinnt ist, entstehen Identitätsprobleme bei Angehörigen von Minderheiten, weil ihre religiösen Formeln, die lange als Grundlage für eine gemeinsame Erfahrung gedient haben, durchkreuzt werden.

Unsere Demokratie muss in der Lage sein, jungen Menschen Ideale zu bieten; Ideale, die für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund akzeptabel sind. In unserer pluralistischen Gesellschaft bedeutet dies insbesondere, dass die öffentlichen Institutionen die verschiedenen Traditionen als autonom akzeptieren und den Trägern der Tradition positiv und konstruktiv begegnen müssen.

Treue Eine wichtige Tugend, die sich in der Phase der Adoleszenz entwickelt, ist »Treue«: die Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus den getroffenen Entscheidungen ergeben. Das Gefühl der Autonomie führt zu Selbstvertrauen. Die Verweigerung, Religion in der Kleidung ausdrücken zu dürfen, führt zu Verlegenheit und Schmerz.

Politiker, die äußerlichen Kennzeichen anderer Kulturen unfreundlich gegenüberstehen, verursachen einen gravierenden Bruch im Selbstbild, im Selbstbewusstsein und im Selbstvertrauen der jungen Generation. Und dazu trägt auch ein Verbot von Kopftuch und Kippa für Richterinnen und Staatsanwälte bei.

Der Autor ist Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Dajan beim Europäischen Beit Din und Mitglied der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland (ORD).