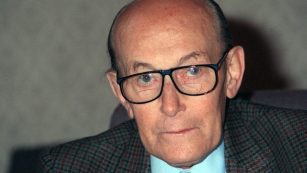

»Die Juden kamen ja meist nur als Opferzahlen vor. Ich wollte den Ermordeten ihre Stimme zurückgeben.« Für den Historiker und Schoah-Überlebenden Saul Friedländer (88) bedeutete die Erforschung des Holocaust mehr als die Darstellung abstrakter Strukturen. »Wenn Sie die Tagebücher und Briefe der Opfer lesen, erkennen Sie deren Individualität, ihre Hoffnungen und Empfindungen.«

Der vor allem in Los Angeles lebende israelische Historiker hat der Holocaustforschung eine ganz neue Richtung gegeben. Für sein Lebenswerk erhielt er am Dienstag den mit 690.000 Euro dotierten Balzan Preis zugesprochen.

»Ich wurde zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt - vier Monate vor Hitlers Machtergreifung - in Prag geboren«, so beginnen die Memoiren des Kindes deutschsprachiger Juden. Anders als Raul Hilberg, der Pionier der Erforschung der Vernichtungspolitik, hat Friedländer in seinem Standardwerk »Das Dritte Reich und die Juden«, das 1998 und 2006 auf Deutsch erschienen ist, nicht nur den mörderischen Vernichtungsapparat geschildert, sondern auch die Schicksale der Menschen berücksichtigt. Und zugleich eingeräumt, dass das Schreiben für ihn auch ein therapeutischer Prozess sei.

Als einer der letzten Miterlebenden des Holocaust unter seinen Fachkollegen hat er darüber nachgedacht, wie rational und objektiv er selber über das Thema forschen kann. »Wie oft habe ich gehört, Juden könnten als Opfer keine objektive Geschichte des Holocaust schreiben«, hat er gesagt. Und den älteren deutschen Historikern vorgehalten, dass auch sie als ehemalige HJ- oder NSDAP-Mitglieder keineswegs objektiv über die NS-Zeit schreiben könnten.

Während seine Eltern in Auschwitz ermordet wurden, überlebte er unter falschem Namen in einem Internat in Frankreich und wurde dort getauft. »Ich wurde vollgestopft mit Religion, aber im Lauf meines Lebens wurde sie zur Nebensache«, sagte er. »Das Ästhetische am Katholizismus ist mir geblieben, die Kirchenmusik, und noch wichtiger: ein Schuldgefühl.«

1946 entschloss er sich auf Anraten eines Jesuiten, wieder Jude zu sein. »Ich bin schnell nacheinander Kommunist und dann Zionist geworden und 1948 nach Israel geflüchtet« schildert er den weiteren Lebensweg. Als Politikwissenschaftler und Historiker unterrichtete der Vater dreier Kinder in Genf, Tel Aviv und Los Angeles.

Es dauerte lange, bis er sich der Ermordung der Juden und seiner Familiengeschichte stellte. Er sei auch Jahrzehnte später hoch traumatisiert gewesen und leide noch heute unter Depressionen, schrieb er 2016. Erst seine Kinder hätten ihm geholfen, seine Gefühle wiederzuentdecken. Auf den Holocaust als Thema kam er ausgerechnet im Bonner Archiv des Auswärtigen Amtes, wo er Dokumente über Papst Pius XII. fand.

Im Streit über die Ursachen für die Judenvernichtung hat Friedländer sich festgelegt: »Ich meine, dass nicht die Gesellschaft, sondern die Zentrale die treibende Kraft war, angefangen bei Hitler und seinen engsten Mitarbeitern in der Partei«, argumentiert er. Den gesellschaftlichen Eliten in Deutschland, darunter auch den Kirchen, wirft der Historiker allerdings vor, der Radikalisierung der Judenpolitik wenig entgegengesetzt zu haben. Verantwortlich dafür macht er die große Staatsfrömmigkeit der Deutschen sowie einen traditionellen religiösen Antijudaismus.

Klare Worte findet der Historiker auch bei der Einordnung des Holocaust in die NS-Politik. Nach seiner Ansicht war die sogenannte Lösung der Judenfrage für die Nazis zentral. Zwar habe es in den 30er Jahren auch bei Hitler noch keine endgültigen Pläne gegeben. Spätestens Ende 1941, als der Russland-Feldzug ins Stocken geriet und Amerika in den Krieg eintrat, sei die Vernichtung der Juden aber mit äußerster Konsequenz vorangetrieben worden.

Für Friedländer ist klar, dass auch der Holocaust immer weiter historisiert wird. »Irgendwann wird man Bücher über das Dritte Reich und den Holocaust lesen wie heute Cäsars Gallischen Krieg«, analysiert er. Um so energischer mischte er sich jüngst in die Debatte über einen Vergleich des Holocaust mit den Kolonialverbrechen ein. Auschwitz war aus seiner Sicht selbstverständlich etwas völlig anderes als die kolonialen Untaten des Westens.