Thomas Mann war vom Widerstand der Weißen Rose gegen das Nazi-Regime beeindruckt. »Brave, herrliche junge Leute! Ihr sollt nicht umsonst gestorben, sollt nicht vergessen sein«, sagte der Literaturnobelpreisträger am 27. Juni 1943 im britischen Radiosender BBC.

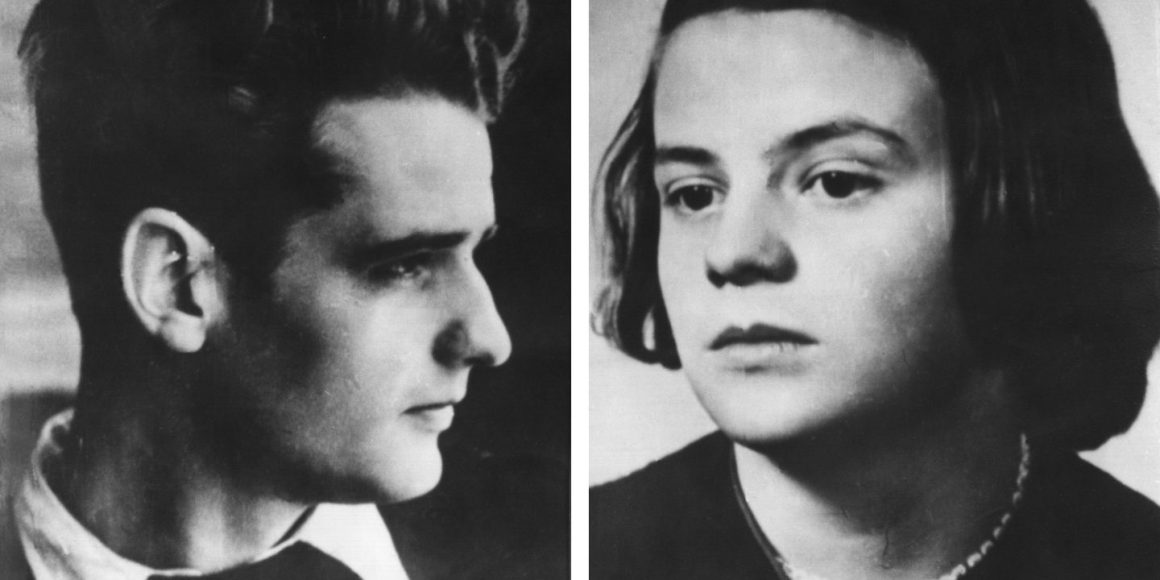

Rund vier Monate zuvor, am 22. Februar, waren die Studenten Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst in München hingerichtet worden. Heute (22. Februar) jährt sich ihr Tod zum 80. Mal. Ihre Ermordung war erst der Auftakt. Bis 1945 wurden vier weitere Mitglieder der Gruppe umgebracht, viele andere aus dem Umfeld kamen in Haft.

Ablehnung Die Weiße Rose war aus einem Freundeskreis hervorgegangen. Hans Scholl und Alexander Schmorell kannten sich vom Medizinstudium - und teilten ihre Ablehnung des NS-Regimes. Auch Gleichgesinnte wie Willi Graf, Christoph Probst, Sophie Scholl und der Musikwissenschaftler und Professor Kurt Huber schlossen sich an.

Im Sommer 1942 erschienen die ersten Flugblätter, die die Schandtaten der Machthaber anprangerten. »Wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten?«, heißt es darin.

Insgesamt sechs Flugblätter wurden veröffentlicht, in denen auch zum Sturz der Nationalsozialisten aufgerufen wurde. »Warum verhält sich das deutsche Volk angesichts all dieser scheußlichsten, menschenunwürdigsten Verbrechen so apathisch?«, heißt es bereits im zweiten Flugblatt von 1942. Die Tatsache werde als solche hingenommen. »Und wieder schläft das deutsche Volk in seinem stumpfen, blöden Schlaf weiter und gibt diesen faschistischen Verbrechern Mut und Gelegenheit, weiterzuwüten - und diese tun es.«

Freiheit Am 18. Februar 1943 dann ein schicksalhafter Tag: Gegen 11.00 Uhr legen die Geschwister Scholl in der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München das sechste Flugblatt aus, das zum Tag der Abrechnung aufruft: »Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir von dem Staat Adolf Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen zurück, um das er uns in der erbärmlichsten Weise betrogen hat.«

Ein Hausmeister beobachtet die Geschwister und schlägt Alarm - wenig später werden beide festgenommen, zwei Tage später auch Christoph Probst.

Nur vier Tage später am 22. Februar fällt der Präsident des Volksgerichtshofs, Roland Freisler, sein Urteil, das der Henker Johann Reichhart wenig später auch vollstreckt. »Es lebe die Freiheit«, ruft Hans Scholl, bevor er im Gefängnis Stadelheim den Kopf unter das Fallbeil legt. Seine Schwester Sophie und Probst sterben auf die gleiche Art.

Sympathisanten Die Reaktionen auf die Hinrichtungen nennt der Historiker Andreas Wirsching »ambivalent«. »Am Abend des 22. Februar 1943 versammelten sich mehr als 3000 Studenten an der Münchner Universität, um ihre «Treue» zum «Führer» zu bekunden. Zugleich reagierte das Regime mit verstärkter Propaganda«, sagte der Direktor des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) in München. Allerdings zeigte sich, dass die Weiße Rose mehr Sympathisanten hatte als vermutet. »Überdies wird man davon ausgehen müssen, dass die große Mehrheit der Deutschen die Hinrichtung ohne große Teilnahme zur Kenntnis nahm - wenn überhaupt.«

Alexander Schmorell und Kurt Huber wurden am 13. Juli 1943 ermordet, Willi Graf am 12. Oktober 1943 und Hans Leipelt am 29. Januar 1945. Leipelt hatte mit einer Freundin nach dem Tod Probsts und der Geschwister Scholl das sechste Flugblatt mehrfach abgetippt, versehen mit dem Hinweis: »und ihr Geist lebt trotzdem weiter!«.

Damit sollte Leipelt Recht behalten. Die Erinnerung an die Weiße Rose ist bis heute lebendig. Politisch, intellektuell und moralisch seien die Flugblätter »der Höhepunkt des deutschen Widerstands gegen Hitler« gewesen, sagte Wirsching. »Nicht zuletzt sind sie das einzige Dokument des deutschen Widerstandes, in dem der Massenmord an den Juden beim Namen genannt und als das bezeichnet wird, was er war«, erklärte der Historiker und zitierte aus dem zweiten Flugblatt: »das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein ähnliches in der ganzen Menschheitsgeschichte an die Seite stellen kann«.

Märtyrertum »Dass es diese Stimme zum Schweigen bringen wollte, gehört zur verbrecherischen Logik des NS-Regimes«, sagte der Historiker. Gleichzeitig habe die Vollstreckung der Todesurteile ein politisches Märtyrertum begründet und sei ein Symbol dafür gewesen, dass ein anderes Deutschland existierte.

Was ist das Vermächtnis der Weißen Rose? Für Wolfgang Huber, Sohn des hingerichteten Musikwissenschaftlers Kurt Huber, ist es vor allem der Umstand, »dass die ganze Justiz von einem einzigen Gedanken durchdrungen ist, nämlich der Würde des Menschen«. So hätte sich sein Vater das ungefähr vorgestellt, glaubt der Sprachwissenschaftler aus München. »Jedes Recht wird plötzlich Unrecht in unserer Verfassung, wenn es gegen die Menschenwürde geht.«

Ähnlich formulierte es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Gedächtnisvorlesung Anfang Februar an der LMU, wo eine Denkstätte über das Wirken der Weißen Rose aufklärt. »Frieden, Freiheit, die Würde jedes Menschen und die Verantwortung jedes Einzelnen - diese Werte leiteten die Weiße Rose«, sagte Steinmeier in seiner Würdigung. »Sie sind heute das Fundament unserer freiheitlichen Demokratie.«