Der Herr Löwenberg ist unser Star», sagt die Betreuerin in der Seniorenresidenz. «Ach was, ich bin doch keen Star», winkt Martin Löwenberg leicht berlinernd, aber sichtlich geschmeichelt ab, und setzt treppauf, treppab seine Führung durch das Haus fort: Speisesaal, Kapelle, ein bisschen Grün mit Plastikbestuhlung und das «Stüberl» fürs abendliche Beisammensein. Im Treppenhaus ist Pflegepersonal unterwegs, muntere Frauen mit Handtüchern unterm Arm, die voluminöse Plastiksäcke hinter sich herziehen. An Herrn Löwenberg geht keine vorbei ohne ein paar nette Worte.

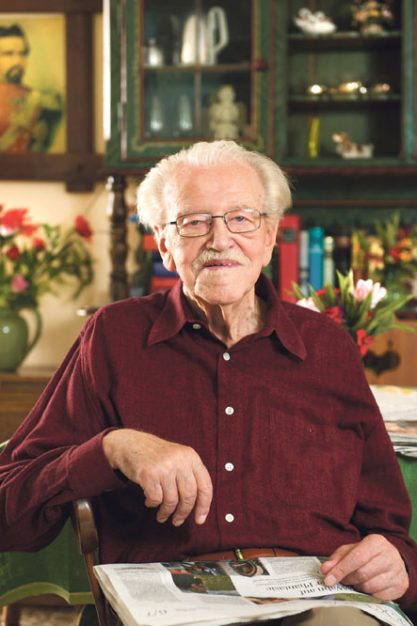

Nein, ein Star ist er nicht. Aber vielleicht so etwas wie ein Vorbild, ein Unbeugsamer, ein Kommunist mit menschlichem Antlitz, a mentsch. Herr Löwenberg gibt Anlass, ein paar altmodische Begriffe aus der Charakterkiste zu entstauben. Der schlaksige 87-Jährige mit dem kleinen, weißgrauen Schnauzer unter der Nase geht mit Stock, aber kein bisschen gebeugt. Um den Hals trägt er ein Band, an dem der Schlüssel baumelt für sein Zimmer im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt im Münchner Stadtteil Giesing. Die Unordnung im Zimmer bittet er zu entschuldigen. Wenn die Tochter kommt, versteckt er die herumliegenden Sachen unter der Bettdecke.

Mitbewohner Beim Rundgang durchs Haus bekommt man einen Eindruck von den Räumlichkeiten. Ja von denen auch, aber vor allem von Herrn Löwenberg. Er grüßt die Mitbewohner, fragt, wie es geht, als sei er nicht ebenso alt und von Krankheiten geplagt, und als würden ihm einige dieser alten Menschen nicht abends im «Stüberl» Erklärungen dafür liefern, warum nach 1933 alles so kam, wie es gekommen ist. «Ach ja», sagt Martin Löwenberg wieder.

«Ach ja», sagt er oft, denn er will ja nicht jammern, dafür habe er keinen Grund. Mit dem Altenheim sei er ganz zufrieden, und für jeden Hafttag während des Dritten Reiches habe er fünf Mark Entschädigung bekommen. Löwenberg spricht ruhig, sanft, fast schläfrig. «Meine Frau Josephine und ich sind hierhergezogen, als es nicht mehr anders ging. Letztes Jahr ist Josephine gestorben.» Josephine fehlt ihm. Aber die Tochter schaut oft vorbei, auch die drei Enkel. «Wir haben ein gutes Verhältnis.»

Den Leiter des Hauses nennt Martin Löwenberg «einen patenten Mann». Mit ihm hat er ausgemacht, einen Film, den man über ihn gedreht hat, am Abend im «Stüberl» zu zeigen. Zwar findet Löwenberg die Dokumentation viel zu lang. «Über 90 Minuten. Diese Länge geht in keiner Schule. Ach ja, die Filmemacher waren halt verliebt in ihre Arbeit.» Aber mit dem Titel Es kann legitim sein, was nicht legal ist ist er einverstanden. Martin Löwenberg ist ein milder Mann, aber auch einer, der versucht, seinen Kopf durchzusetzen, wenn es um die Sache geht. Um welche Sache? Martin Löwenberg war in der Adenauer-Ära Mitglied der verbotenen KPD und wanderte dafür zweimal ins Gefängnis. «Ach ja, ich bin und bleibe Kommunist, aber ein Antifaschist genannt zu werden, ist mir lieber.» 52 seiner Mitbewohner im Altenheim kommen am Abend zu der Filmvorstellung.

«nicht arisch» Martin Löwenberg ist 1925 in Breslau geboren. Julius Löwenberg, seinen jüdischen Vater, hat er nie kennengelernt. Der hatte sich mit einem Strick unterm Dach erhängt, noch bevor er geboren wurde. «Mein Vater war ein kleiner Postbeamter gewesen und Vorsitzender der Postgewerkschaft. Weil er einem anderen mal aus finanziellen Schwierigkeiten geholfen hat, hat bei einer Revision die Kasse nicht gestimmt. Der Vater geriet unter Verdacht, und das hat er nicht verkraftet.» Martin Löwenberg atmet tief durch. «Ach ja. So hat mir das jedenfalls meine Mutter erzählt.» Familientragödien gehören irgendwie dazu zu einem langen Leben. Was soll man viele Worte darum machen? Martin Löwenberg will sich auf das beschränken, was ihm noch aufs Datum genau und hautnah präsent ist. Darin sieht er seine Aufgabe. Deshalb geht er in all die Schulen und erzählt.

Im Dritten Reich galt Martin Löwenberg als «Halbjude». Was das hieß, hat man dem Jungen nach den Sommerferien im Jahre 1936 klargemacht. Ein «Schlüsselerlebnis» nennt das Löwenberg. «Ich war zwölf Jahre alt und in der sechsten Klasse. Für die Reden zum Schuljahresbeginn mussten wir uns klassenweise im Schulhof aufstellen. Rund 800 Jungs. Da rief der Rektor etwa 20 Namen auf, meiner und der meines Bruders Fred waren auch darunter. ›Ab mit euch in eure Klassenzimmer‹, hat er gesagt. Kapiert habe ich nichts. ›Was is’n mit dem Löwenberg?‹, wollten später die Jungs vom Lehrer wissen. Und dann hat der gesagt – und das hat sich bei mir eingebrannt: ›Der Mitschüler Löwenberg gehört einer minder-wertigen Rasse an‹. Ich habe einen roten Kopf bekommen und wollte nur noch nach Hause zu Muttel.»

widerstand Wenn Martin Löwenberg von seiner Kindheit und Jugend erzählt, winkt er immer wieder schnell ab: «Is’ vorbei.» Was er alles mit Zirkel und Lineal im neuen Fach «Rassenkunde» über sich ergehen lassen musste. Vorbei. Dieses Lied: «Wer da kommt mit platten Füßen, der muss hinaus, die Nase krumm, die Haare kraus, der muss hinaus …» Vorbei. Dass er 1939 seine landwirtschaftliche Lehre beenden musste, weil ihm der Ariernachweis fehlte. Vorbei.

Fred, der Bruder, war robuster. Er war zwei Jahre älter, außerdem groß, blond und blauäugig. So viel man an ihm auch herummaß, man fand nur «Germanisches». Bei Fred kamen die Probleme später, dann aber gleich richtig, «weil er eine arische Frau geschwängert hat». Edith hieß sie, «seine erste Liebe», und Doris das Mädchen, das sie zur Welt brachte. Zu Doris hat Martin Löwenberg bis heute Kontakt. Fred, der damals wegen «Rassenschande» verhaftet wurde, ist vor sieben Jahren gestorben. Zusammen hatten sie noch den alten, umgekippten Grabstein des Vaters auf dem Breslauer jüdischen Friedhof gefunden. Vor ein paar Wochen ist in Berlin ein Platz nach Fred Löwenberg benannt worden.

Fred hatte den jüngeren Martin politisiert, ihm beigebracht, dass Unrecht nach Gegenwehr verlangt. 1944 kommt Martin ins KZ Flossenbürg, weil er Fremdarbeitern Brot und Zigaretten zugesteckt hatte. Die jüdische Verwandtschaft der Vaterseite war bereits 1939 «verschwunden», darunter «eine Cousine von gerade mal zwei Monaten», weiß Löwenberg. «Die meisten haben viel gewusst», schiebt er nach einer kurzen Pause nach, und man fragt sich, wo er seine Sanftmut hernimmt, wenn er sich anhört, was einige Menschen seiner Generation, mit denen er jetzt unter einem Dach wohnt, erzählen und zurechtbiegen, bis keine Schuld mehr bleibt.

medaillen Nach der Befreiung gehört Martin Löwenberg zu den Gründern der «Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes». Ein jüdisches Mitglied der VVN hat ihm vor einiger Zeit ein paar Sachen geschenkt, die auf einem kleinen Regal in seinem Zimmer stehen: eine Menora, ein Öllämpchen, ein kleines Figürchen, das einen alten Chassiden darstellt. «Das könnte dein Großvater sein», hatte der Schenker gemeint. «Ach ja», sagt Martin Löwenberg, setzt sich an den Schreibtisch und startet den PC. Per Mail wird er regelmäßig informiert, wann und wo es wieder nötig ist, gegen die Nazis loszuziehen. Er versucht dann, auch Frau Knobloch für die Demonstrationen und Kundgebungen zu gewinnen, was nicht so einfach ist, «weil die ja meistens samstags sind».

Aber man ist sich sympathisch. Zur Festveranstaltung anlässlich seines 85. Geburtstags ist die Münchener Gemeindepräsidentin gekommen und hat schöne und liebe Worte für ihn gefunden. Die Medaille «München leuchtet», die er für sein Engagement erhalten hat, muss irgendwo liegen, auch die Carl-von-Ossietzky-Medaille. Und da auf einem Foto sitzt er neben Max Mannheimer. Ein anderes Foto wurde vor Kurzem in der Hauskapelle des Heims gemacht, weil die Fotografin von der Zeitung das Licht dort günstig fand. Nur das große Kruzifix störte. Also wurde es kurzerhand abgehängt. Natürlich platzte genau in dem Moment der Pfarrer herein. Löwenberg kichert.

Jetzt hat er aber keine Zeit mehr. Er muss ein paar Sachen zusammenpacken, weil er für die nächsten zwei Wochen ins Krankenhaus kommt.Wenn das überstanden ist, wird Martin Löwenberg wieder dort sein, «wo die Nazis marschieren» und sich ihnen in den Weg stellen.