Ariel Scharon lag acht Jahre im Koma und symbolisierte so den Zustand des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses. Dieser Prozess liegt seit 18 Jahren im Koma, seit ein anderer General a.D., Yitzhak Rabin, im November 1995 von einem Anhänger der Scharonschen Politik ermordet wurde.

Augenscheinlich ist der Nahe Osten ständig in Bewegung. Es gibt Krisen, Revolutionen und Kriege. Doch im Herzen der Region, dort, wo Israelis und Palästinenser sich begegnen und bekämpfen, herrscht Stillstand. Zum Frieden kommt es trotz aller Bemühungen der Friedensbewegten eben nicht. Aber auch dieser Stillstand ist im Endeffekt wieder eine Täuschung.

Es gibt trotzdem Bewegung: Langsam, aber sicher dehnen sich die israelischen Siedlungen im Westjordanland aus, eine Bewegung, die den Friedensprozess erwürgt. Die alte zionistische Parole aus der Zeit vor der Staatsgründung hieß »Dunam po, Dunam scham«, zu Deutsch: Ein Stück Land hier, ein Stück Land dort. Israel hat diese vorstaatliche Taktik reaktiviert, um die Vision von Groß- oder Ganz-Israel zu verwirklichen und einen Frieden mit den Palästinensern zu blockieren .

»bulldozer« Ariel Scharon war die Speerspitze all dieser Elemente der Bewegung im Stillstand beziehungsweise des Stillstands trotz Bewegung im Friedensprozess. Man nannte ihn den »Bulldozer«. Bulldozer scheinen Berge versetzen zu können. Wenn aber die Bilanz des Bulldozers Scharon gezogen wird, stellt sich heraus, dass dieser meist im Leerlauf lief, mal hin und mal her schaufelte, aber am Ende für den Friedensprozess wenig Bewegung jenseits der schleichenden Besiedlung des Westjordanlandes hinterließ.

Konstant blieb der Zustand des Konflikts, konstant bleibt der Hass vieler jüdischer Israelis auf »die Araber«, und unveränderbar steht der Glaube an militärische Stärke als ultimative Antwort auf alle Herausforderungen für den Staat Israel.

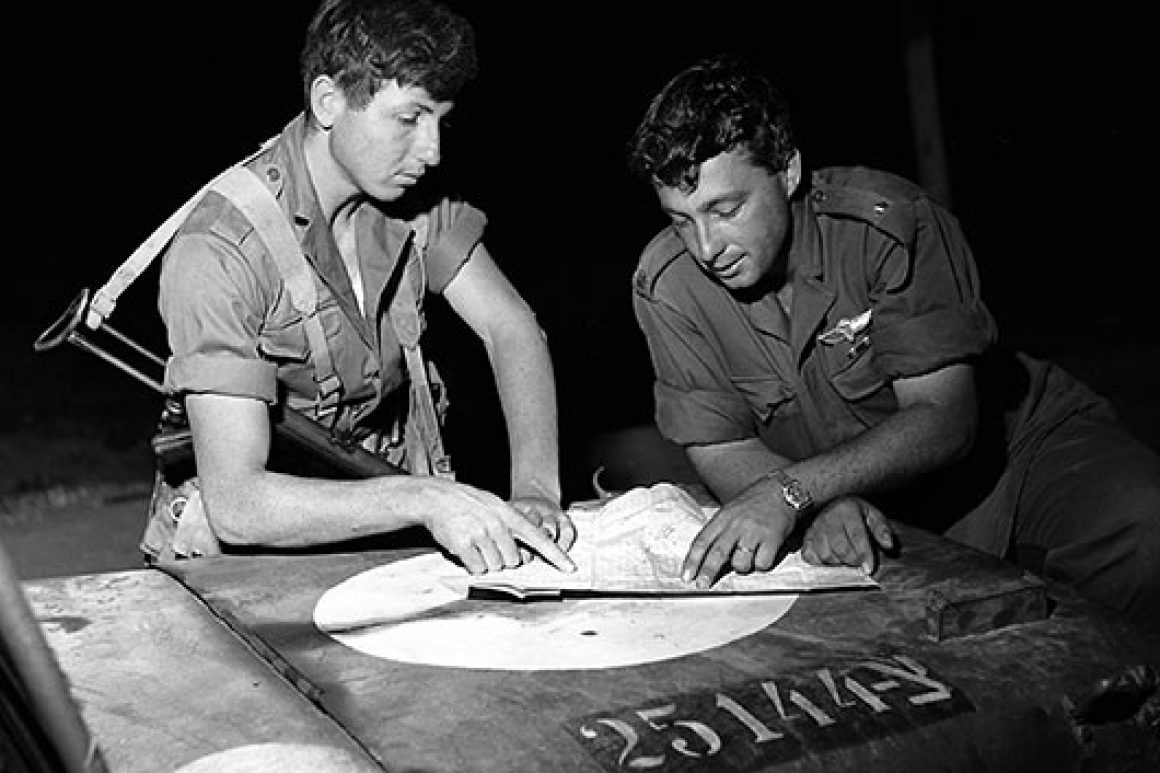

Scharon war als Soldat im Unabhängigkeitskrieg 1948 Zeuge einer Niederlage. Er kämpfte in der Schlacht um die Festung Latrun, die mit einem israelischen Debakel endete. Er selbst wurde verwundet. Diese für ihn traumatische Erfahrung machte aus ihm aber keinen Pazifisten, sondern, im Gegenteil, einen Bellizisten, der den Kampf mit den Arabern suchte. Die »Einheit 101«, die Anfang der 50er-Jahre unter Scharons Kommando jenseits der Grenze »Vergeltungsaktionen« durchführte, wurde zum Mythos: Der authentische Israeli, der »neue Jude«, greift an, terrorisiert seine Feinde ohne Rücksicht auf Gesetz und internationales Recht und beweist, dass Juden nicht mehr Opfer sind.

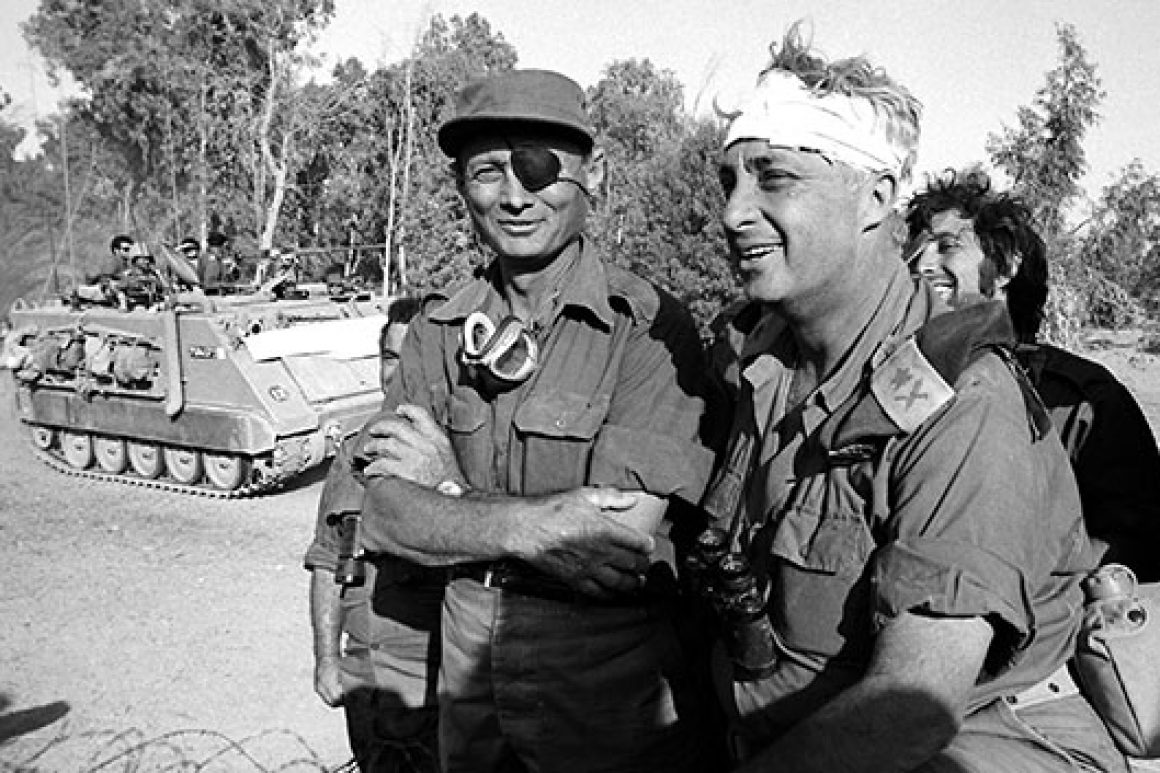

umgehungsstrategie Soldatische Tugenden bewies Scharon nicht nur als General bis 1973 (vor allem im Jom-Kippur-Krieg, als er den erfolgreichen Gegenangriff am Suezkanal dirigierte), sondern auch als Politiker. Dort wie auf dem Schlachtfeld galt für ihn die Umgehungsstrategie. Seine politische Karriere begann unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus der Armee im Juli 1973. Man wollte ihn nicht als Generalstabschef.

Also ging er in die Politik, um als Politiker Oberbefehlshaber zu werden, Verteidigungsminister und später Regierungschef. Er gründete eine neue Partei, paktierte mit dem Chef der Opposition, Menachem Begin, und hebelte das System aus. Die Wende 1977, die die 30-jährige Regierungszeit der Arbeitspartei beendete, war zum großen Teil Scharons Verdienst, oder besser: seine Rache an dem Establishment, das ihn nicht hatte akzeptieren wollen. Eine nationalistische Regierung entstand, in der er 1981 Verteidigungsminister wurde. Als der »Bulldozer« im Libanonkrieg 1982 aber zu eifrig seine Ziele verfolgte und für die Massaker in Sabra und Schatila mitverantwortlich gemacht wurde, musste er seinen Posten aufgeben.

Ende der Karriere? Keineswegs. Als Bauminister Anfang der 90er-Jahre wurde Scharon der Wohnraumbeschaffer für die Masseneinwanderung aus Osteuropa. Auch dabei ging er unkonventionell vor, ohne Rücksicht auf Verluste, sprich: finanzielle Kosten und Verwaltungsvorschriften. Anschließend drängte der Bulldozer seine Rivalen im Likud an die Seitenlinie – den alten, Yitzhak Schamir, ebenso wie den jüngeren Konkurrenten Benjamin Netanjahu – und wurde 2001 nicht Verteidigungsminister (was ihm seit 1982 formal verboten war), sondern Regierungschef.

Auch hier galt die Umgehungsstrategie: Scharon provozierte im Jahr 2000 mit seinem Besuch auf dem Tempelberg als Chef der Opposition die Palästinenser zur »Al-Aksa-Intifada«. Die Regierung des Generals Ehud Barak, auch er ein alter Kontrahent, verlor deshalb die Wahlen.

wendungen Ein General braucht Glück, ein Politiker ebenso. Glück war für Scharon der 11. September 2001. Im internationalen »Kampf gegen den Terror« erhielt er von Präsident Bush freie Hand und konnte so die Intifada unter Kontrolle bringen.

Dann kam der nächste Streich. Scharon, der immer den Bewegungskrieg suchte, entschied sich entgegen seiner bisherigen Politik für die De-facto-Teilung des Landes durch eine Mauer und für die Räumung des Gazastreifens. Er setzte beides trotz Widerstands der Siedler und ihrer Anhänger durch. Als eine größere Gruppe von Likud-Abgeordneten versuchte, seine politische Bewegungsfreiheit einzuschränken, führte er 2005 den Befreiungsschlag und gründete die Partei »Kadima« – (übersetzt »Vorwärts«, die typische Scharonsche Bewegungsrichtung), die sofort zur stärksten politischen Formation wurde.

Wieder revolutionierte er das israelische politische System. Die neue Partei integrierte wichtige Figuren aus der Arbeitspartei, Scharons Gegner im Likud gingen unter Führung Netanjahus in die Opposition. Allerdings demonstrierte der Kadima-Wahlerfolg im März 2006 auf paradoxe Weise die Besonderheit von Scharons Charisma, denn zu diesem Zeitpunkt lag er bereits seit zwei Monaten in Koma.

erbe Der Rückzug aus Gaza markierte angeblich eine Wende im Friedensprozess. Aber auch hier täuschte der Eindruck. Es handelte sich um Scharons gewohnte Taktik als Bulldozer, Bewegung um jeden Preis zu schaffen, diesmal in der für ihn ungewöhnlichen Rückwärtsrichtung. Wahrscheinlich trieb ihn die Angst vor der »demografischen Gefahr« im Gazastreifen (1,5 Millionen Palästinenser gegen 7000 Juden) zu diesem Präventivschlag.

Aber aus der Sackgasse hat dieser Rückzug den Friedensprozess nicht geführt. Eher umgekehrt. Die Spaltung der Palästinenser in zwei Lager (Gaza und Westjordanland) trug dazu bei, den Friedensprozess noch tiefer in die Sackgasse zu führen. Die folgenden Regierungen konnten den Friedensprozess problemlos weiter auf Eis legen. Bis heute.

Was von Ariel Scharon für die israelisch-palästinensischen Beziehungen bleibt, ist nicht der Anfang eines Friedens, sondern der Erfolg der Siedlungspolitik, die den Frieden erstickt. Der große Erfolg Scharons 1977, als er die Arbeitspartei entmachtete, ist das Fundament dieser Politik Israels bis heute. Im Klartext: Israel agiert und denkt nationalistisch, glaubt an den Primat der Waffe, ist überzeugt, dass die Palästinenser keine Friedenspartner werden können.

Ariel Scharon ist tot. Aber die nationalistische, ethnozentrische, angeblich jüdische Stimmung und Denkweise trifft im Lande kaum auf Gegenwehr. Die Siedlungen dehnen sich aus, und die radikaleren Siedler versuchen die Palästinenser mit Scharonschen Methoden zu einem neuen Aufstand zu provozieren, mit der Hoffnung auf eine »Entscheidungsschlacht«. Der Friedensprozess liegt weiter im Koma.

Moshe Zimmermann ist Professor für Geschichte an der Hebräischen Universität Jerusalem.