Geduldig verharren die Aktivisten von »Salaam-Schalom« im Schneidersitz auf dem grün gemusterten Teppichboden der türkischen Sehitlik-Moschee in Berlin-Neukölln – zusammen mit etwa 50 jungen Muslimen. Die Männer sitzen links, fast alle Frauen – manche mit Kopftuch – rechts, die zumeist jüdischen Gäste in der Mitte. Gemeinsam lauschen sie einem religiösen Vortrag: »Siehst du nicht, dass sich vor Allah jeder niederwirft, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, und auch die Sonne, der Mond und die Sterne, die Berge, die Bäume und die Tiere und viele von den Menschen?«

Der Redner zitiert Vers 18 der Koran-Sure 22 und illustriert sein Anliegen mit Videobeispielen von Löwen, Termiten, einem Oktopus und Flugtieren. All diese Wesen in ihrer Pracht und Vielfalt habe Allah geschaffen, lautet die Botschaft, und der eine oder andere Zuhörer lacht wohlwollend über das Paarungsverhalten der Vögel.

Doch die jungen Israelis, Ungarn und Deutschen sind nicht gekommen, um Termiten zu bewundern. Ihr Anliegen ist politisch: Sie wollen die Moscheegänger dafür gewinnen, sich an einem Videoprojekt von »Salaam-Schalom – Eine Initiative für ein friedliches Zusammenleben in Neukölln, Berlin und Deutschland« zu beteiligen.

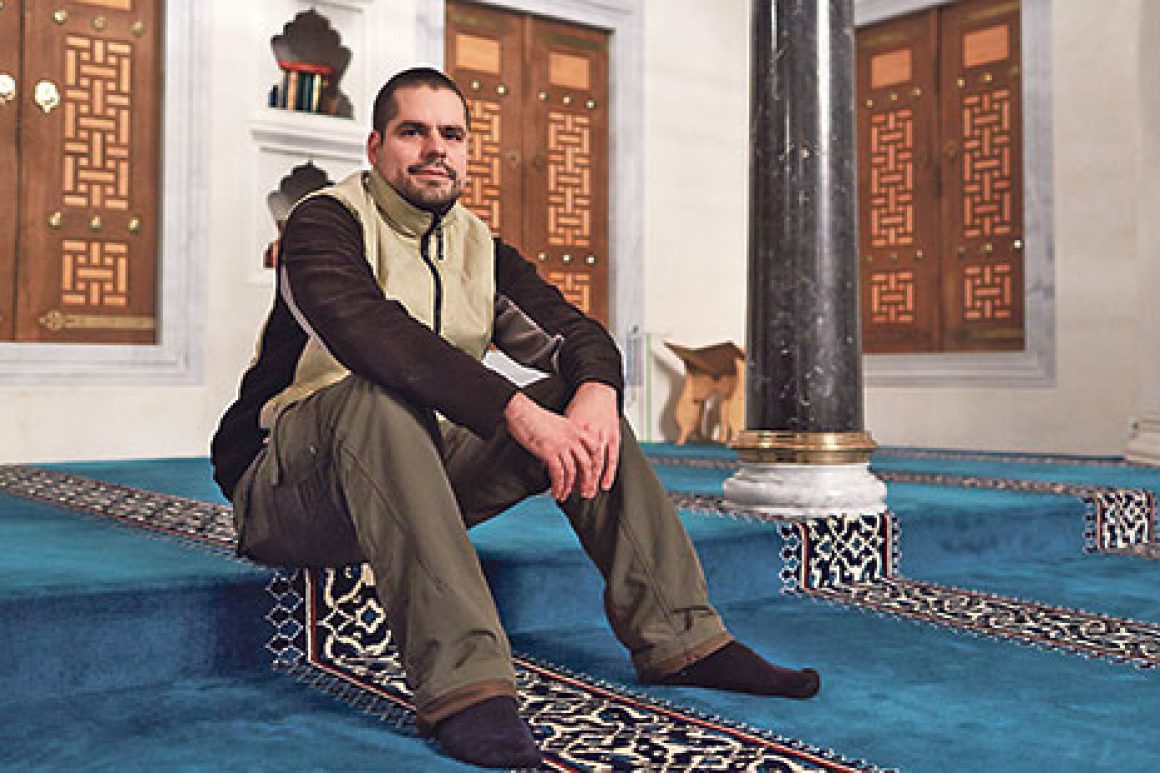

facebook Vor wenigen Wochen hatte Armin Langer aus Ungarn, Kopf der neuen Gruppe und Rabbinerstudent am Abraham Geiger Kolleg, auf Facebook das Videoprojekt gestartet. Darin outen sich Langer und seine Mitstreiter als Neukölln-Fans und bekennen sich zu dem in Verruf geratenen Stadtteil als beliebtem Wohnort für junge Israelis und Juden. Etwa 20.000 Israelis leben schätzungsweise derzeit in Berlin, Touristen nicht eingerechnet. »Wenn diese Zahl stimmt«, rechnet Armin Langer aus, »wäre ich nicht überrascht, wenn es mindestens 1000 Israelis in Neukölln gäbe, vielleicht auch mehr.«

Anlass für die »kiezpatriotische« Initiative war die Äußerung von Rabbiner Daniel Alter, Antisemitismusbeauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, in der Hauptstadt gebe es No-go-Areas für öffentlich bekennende Juden. In Bezirken wie Neukölln oder Wedding sei es unklug, sich als Jude zu erkennen zu geben, hatte Alter der »Berliner Morgenpost« im Herbst 2013 gesagt.

Alter selbst war im August 2012 auf offener Straße im überwiegend bürgerlichen Stadtteil Friedenau angegriffen und schwer verletzt worden. Die Täter, mutmaßlich arabischstämmige Berliner, wurden bis heute nicht gefasst.

Der Sozialarbeiter und Krav Maga-Trainer Csaba Szikra aus Ungarn, Mitglied von »Salaam-Schalom«, hat kein Verständnis für Alters Vorbehalte gegen bestimmte Kieze: »Rabbiner Alter wurde in Friedenau angegriffen, nicht in Neukölln. Warum sagt er dann, ausgerechnet Neukölln ist eine No-go-Area für Juden? Warum nicht Friedenau? Es kann in Friedenau passieren, in Spandau oder in Prenzlauer Berg. Oder in einem kleinem Dorf.«

heimatgefühle Um viertel nach acht ist es soweit in der Sehitilik-Moschee. Der Vorstandsvorsitzende Ender Çetin stellt dem Publikum die »Neuköllner jüdischer Abstammung« vor – und leitet über zum Anliegen der Initiative: »Es gibt da einen Rabbi, der gesagt hat, aus bekannten Gründen ist es schwierig, in Neukölln zu leben und mit der Kippa rumzulaufen«, sagt der türkischstämmige Muslim: »Ihr wisst ja, die Sonnenallee nennt man manchmal ›Gaza-Streifen‹!« Dann wird Çetin wieder ernst: Als ehemaliger Neuköllner empfinde er Alters Aussage als »Beleidigung«. Schließlich hätten Juden, Muslime und Christen einst in Andalusien und auch im Osmanischen Reich harmonisch zusammengelebt. Schließlich übergibt Çetin das Wort an Armin Langer.

»Ich fühle so viel Liebe in diesem Raum«, beginnt der 23-jährige Ungar und bittet dann die jungen Muslime, sich für Kurzvideos zur Verfügung zu stellen: »Wie fühlt ihr euch, wenn ihr islamophobe Statements hört?« Und Dana Rothschild aus Tel Aviv erklärt die Idee der Gruppe, eine Informationsbörse für Migranten anzubieten.

Die 33-Jährige lebt in »Kreuzkölln« in der Nähe des Landwehrkanals an der Bezirksgrenze zu Kreuzberg. Auch ihre Freunde wohnen dort: »In Neukölln gibt es Zuwanderer aus dem Nahen Osten und aus Osteuropa. Mit dieser Kombination kann sich ein Israeli wohlfühlen. Meine Großeltern sprechen Ungarisch, Rumänisch, Griechisch, Jiddisch und Hebräisch. In den Straßen von Tel Aviv hört man viel Russisch und Arabisch – das ist auch der Sound von Neukölln«, meint die Mathematikerin, die jetzt ein Masterstudium in Judaistik an der Universität Potsdam absolviert.

Auch Csaba Szikra, 32, fühlt sich in Neukölln an seine Heimat erinnert. Szikra kommt aus der Jozefstadt, dem achten Bezirk von Budapest: »Ich mag diesen östlichen Lebensstil. Neukölln ist meine Jozefstadt in Berlin, und die Jozefstadt ist mein Neukölln in Budapest.« Und Armin Langer fällt als Vergleich die österreichische Hauptstadt ein: »Schon in meinem Kindergarten in Wien gab es nur Migrantenkinder. Für mich ist das normal. Und das mag ich an Neukölln.«

Kiez Also alles easy im Kiez? Daniel Alter bleibt skeptisch. Er begrüße die Idee, den öffentlichen Raum für Angehörige aller Religionen als Ort einzufordern, an dem sie sich erkennbar präsentieren können, sagt der Rabbiner, der mit Ender Çetin im interreligiösen Dialog zusammenarbeitet – auch in der Sehitlik-Moschee in Neukölln. Allerdings habe offenbar kein Mitglied von »Salaam-Schalom« versucht, mit Magen David und Kippa durch den Stadtteil zu gehen.

Für Menschen, die öffentlich jüdische Symbole tragen, sei Neukölln potenziell ein gefährliches Pflaster. »Ich würde mich aber freuen, wenn sie recht hätten und ich unrecht«, betont Alter. Auch Çetin sagt, es sei durchaus möglich, dass Juden mit Kippa in Neukölln angegriffen würden: »Man kann nicht verschweigen, dass es in palästinensischen Communities in Berlin Vorurteile und Unbildung gibt. Nicht bei denen, die selbst geflüchtet sind. Sondern bei den Jüngeren, die hier geboren und Israel nie gesehen haben.« Doch auch physische Attacken auf Muslime, die durch ihre Kleidung zu erkennen sind, seien in Teilen Neuköllns nicht ausgeschlossen.

Die jüdischen Neuköllner haben Angriffe nie erlebt. Dana Rothschild sagt, sie habe keine Angst, auf der Straße Hebräisch zu sprechen. Ihr sei bewusst, dass man in manchen Situationen aufpassen müsse: »Aber das ist keine Frage von Neukölln oder Charlottenburg. Ich achte einfach darauf, wer sich in meiner näheren Umgebung befindet, und folge meinem Gefühl.«

TV-Branche Auch der Filmemacher und Videokünstler Dave Abramov, 34, aus dem Umkreis der Gruppe, der nach Berlin kam, weil er mit dem – wie er sagt – Nationalismus in der israelischen Gesellschaft und der Politik gegenüber den Palästinensern nicht mehr klarkam und von den ständig sinkenden Löhnen in der TV-Branche nicht mehr leben konnte, unterhält sich in Neukölln in seiner Muttersprache, auf der Straße und im Café: »Ich zensiere mich nicht selbst«, sagt der Israeli.

»Es gibt keine Probleme für Juden in Neukölln«, glaubt auch Csaba Szikra: »Okay, ich habe hier noch keine Chassidim gesehen. Aber ich glaube, die Reaktion auf sie wäre dieselbe – überall in Berlin.« Allerdings räumt der Sozialarbeiter ein, dass er öffentlich keine jüdischen Symbole trägt: »Ich habe keinen Magen David. Ich bin nicht religiös, ich trage keine Kippa.

Aber ich würde grundsätzlich außerhalb von Brooklyn oder dem jüdischen Viertel in Boston, wo ich studiert habe, nirgendwo mit einer Kippa auf die Straße gehen. Nicht wegen der Muslime, sondern wegen dummer Leute, die jeden auf der Straße angreifen.« Hass sei überall tief in der Seele der Menschen verwurzelt: »Und wir müssen das durch Erziehung und Zusammenarbeit verhindern. Wir können etwas gegen Hass tun, anstatt Angst davor zu haben.«

perspektiven Ob die Mitglieder von »Salaam-Shalom« in zehn Jahren noch in Neukölln leben werden, wenn sie ihr Studium beendet haben und im Job etabliert sind, wenn sie schulpflichtige Kinder haben? Ender Çetin, der Vorstandsvorsitzende der Sehitlik-Moschee, lebt mittlerweile in Charlottenburg. »Bin aufgestiegen«, sagt er dazu ironisch.

Csaba Szikra ist überzeugt: »Auch in Neukölln und Kreuzberg kann man eine jüdische Familie haben. Viele jüdische Familien leben schon hier. Ich glaube nicht, dass Nachbarn irgendjemanden in Neukölln umbringen, weil er Jude, Christ oder Moslem ist. Natürlich muss man ein gutes Haus mit netten Nachbarn finden. Aber das hat nichts mit Religion zu tun.«

Und Rabbinerstudent Armin Langer zieht sogar eine berufliche Zukunft in seinem Lieblingskiez in Betracht: »Ich will Berlin nicht verlassen – jedenfalls will ich in einer Großstadt leben. Und Berlin hat schon genug Rabbiner. Vielleicht eröffne ich eine Synagoge für die 1000 Israelis in Neukölln. Okay, die meisten sind nicht religiös. Aber vielleicht kommen sie zu Jom Kippur!«

www.facebook.com/salaam.schalom.initiative