Im Dezember 1951 erhielt der deutsch-jüdische Philosoph Martin Buber den Hansischen Goethe-Preis zugesprochen. Die Verleihung einer bedeutenden deutschen Auszeichnung an einen vor den Nazis 1938 geflüchteten Juden muss als einer der ersten symbolischen Handlungen geistiger »Wiedergutmachung« in der Bundesrepublik gesehen werden.

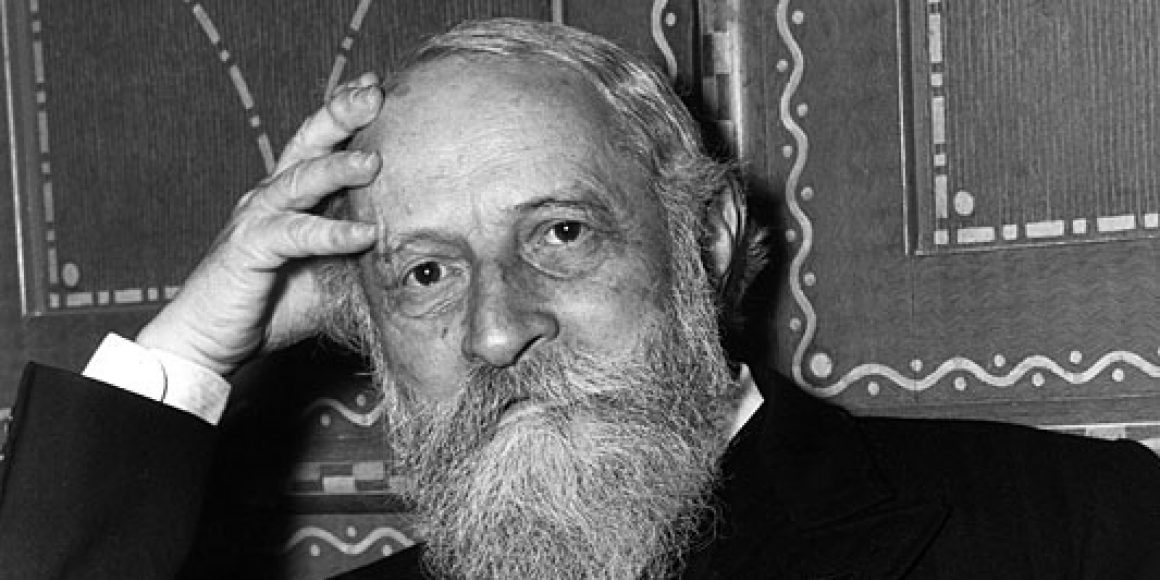

Man wusste aufseiten der Preisverleiher nicht, wie vor allem die ins Ausland emigrierten Juden auf solche Gesten der Versöhnung reagieren würden. Buber war geneigt, die Ehrung anzunehmen. Er war trotz seines frühen Bekenntnisses zum Zionismus in Deutschland geistig verwurzelt geblieben. Bis 1933 war er Honorarprofessor an der Universität Frankfurt, und erst 1938 tauschte er sein Haus in Heppenheim an der Bergstraße gegen sein neues Domizil im Jerusalemer Stadtteil Rechavia ein.

Seine Frau, unter dem Pseudonym Georg Munk selbst eine anerkannte Schriftstellerin, war als bayerische Katholikin zum Judentum konvertiert. Unter den jungen Theologiestudenten im Nachkriegsdeutschland erfreute sich die Bibelübersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig zunehmender Popularität.

entrüstung Buber empfand es deshalb als seine Pflicht, die ausgestreckte Hand dieser neuen Generation anzunehmen. Doch schlug ihm eine Welle der Entrüstung von seinen Kollegen der Hebräischen Universität und von anderen israelischen Intellektuellen entgegen, der er sich schließlich beugte. Es sei zu früh, so hieß es nahezu einmütig, eine solche Ehrung von einer deutschen Institution anzunehmen. Insbesondere der in Berlin geborene Kabbalaforscher Gershom Scholem verwahrte sich gegen jede Anerkennung durch und Zusammenarbeit mit deutschen Institutionen.

Nachdem der junge Historiker Hans-Joachim Schoeps bald nach Kriegsende aus dem schwedischen Exil nach Deutschland zurückkehrte, ließ Scholem ihn wissen: »Meine Eindrücke aus Deutschland sind derart, dass ich mich veranlasst sah, mehrere erneute Angebote von dort, eine deutsche Ausgabe meines englischen Buches in D. erscheinen zu lassen, abzulehnen. Ich staune, dass Sie in dieser Luft atmen können.«

naziverbrechen Und als der Schweizer Verlag, in dem Scholem veröffentlichte, von einem deutschen Konzern übernommen wurde, forderte Scholem die Rechte an seinen Büchern zurück. Auch das Angebot einer Gastprofessur nach Heidelberg schlug er noch in den 60er-Jahren aus, da er nicht mit Kollegen zusammenarbeiten könne, die selbst in die Naziverbrechen verstrickt seien.

Weder Buber noch Scholem wussten damals, dass Jahrzehnte später auch Alfred Töpfer, dem Stifter des Hansischen Goethe-Preises, Nähe zum NS-Regime vorgeworfen werden sollte. Buber nahm den Preis im Übrigen zwei Jahre später persönlich entgegen, als ihm auch der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen wurde.