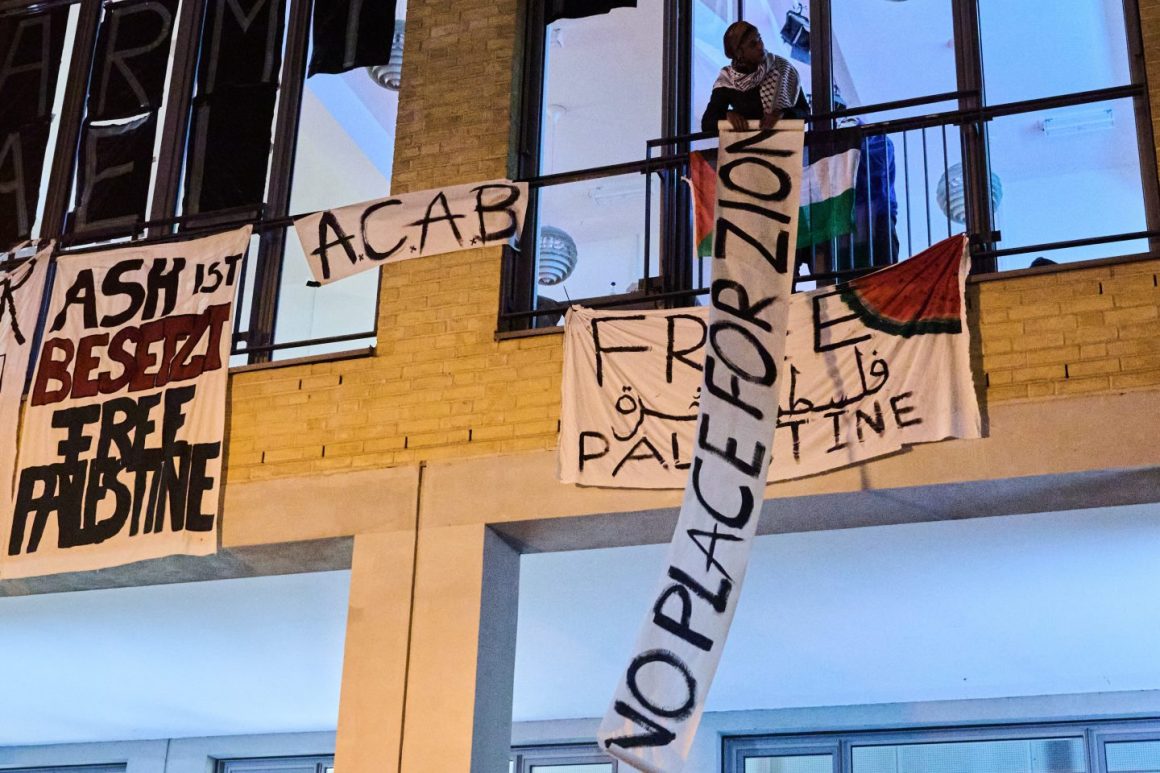

Neues Jahr, gleiches Berlin. Am Montag wurde erneut eine Berliner Hochschule besetzt – diesmal die Alice Salomon Hochschule (ASH). Die »Student Coalition Berlin« hatte gemeinsam mit der Gruppe »Not in Our Name ASH« zu der Aktion aufgerufen. Beide Gruppen hatten sich vor wenigen Monaten mit den Angreifern solidarisiert, die das Präsidiumsgebäude der Freien Universität Berlin mit »Äxten, Sägen, Brecheisen und Knüppeln« gestürmt, einen Mitarbeiter verletzt und einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht haben.

Am Jahrestag des 7. Oktober veröffentlichte Not in Our Name ASH ein Statement, das die Hamas-Massaker als »legitim« bezeichnete. Außerdem sei die Forderung nach Gewaltlosigkeit »paternalistisch« und die Berichte über die massenhafte Vergewaltigung israelischer Frauen lediglich nur »israelische Propaganda«.

All das ist öffentlich auf Instagram einsehbar. Es stellt sich die Frage, ob die Hochschulpräsidentin der ASH womöglich von diesen Terror-verherrlichenden Beiträgen der Studenten und »Aktivisten« wusste, als sie die Besetzung duldete.

Fest steht: Für die Präsidentin wirkten nicht die Besetzer, sondern die Polizisten, die das Eindringen weiterer Eindringlinge verhindern wollten, »bedrohlich«. Die Studierenden, erklärte die Präsidentin gegenüber einem Journalisten, »haben ja heute eine ganz friedliche Veranstaltung gemacht.« Auch hier stellt sich die Frage: War ihr das aufgeklebte rote Hamas-Dreieck und das Schild mit dem arabischen Spruch »Hamas, Habibi« bekannt, und ließ sie die Besetzung dennoch nicht räumen?

So etwas würde niemals toleriert, wenn es sich um rechtsextreme Studenten oder »Aktivisten« handelte.

An deutschen Hochschulen sind Terrorverherrlichung und ihre wohlwollende Tolerierung durch die Uni-Verantwortlichen mittlerweile leider zur Normalität geworden. Was also tun?

Um die Situation zu verändern, muss man zuerst akzeptieren, wie sie ist: Das Problem an den westlichen Universitäten sind nicht nur die extremistischen Studenten und ihre Unterstützer, sondern auch die Hochschulgemeinschaft, die dies zulässt – etwas, das niemals toleriert würde, wenn es sich um rechtsextreme Studenten oder »Aktivisten« handeln würde.

Politik und Gesellschaft müssen sich also fragen, wie sie mit einem staatlich finanzierten Hochschulbetrieb umgehen wollen, in dem Extremisten ohne nennenswerte Gegenwehr aktiv sein können. Einfache Antworten gibt es nicht – aber es ist höchste Zeit für eine konkrete Strategie.

Der Autor ist Vizepräsident der Jüdischen Studierendenunion Deutschland (JSUD).