Vor 28 Jahren war die Welt von Washington D.C. aus gesehen zwar auch nicht komplett in Ordnung, sie unterschied sich aber fundamental von der heutigen.

William Jefferson »Bill« Clinton stand vor seiner Wiederwahl. Er besiegte den Republikaner Bob Dole mit 379 zu 159 Wahlleuten und 49,2 zu 40,7 Prozent des »popular vote«, also der landesweit eingegangenen Stimmen. Der unabhängige Kandidat Ross Perot grätschte von Texas aus in diesen Kampf zwischen Clintons progressivem Ansatz des »dritten Weges« und Doles konservativen Ideen hinein. Damals wollte aber niemand Diktator spielen. Niemand gefährdete die Demokratie.

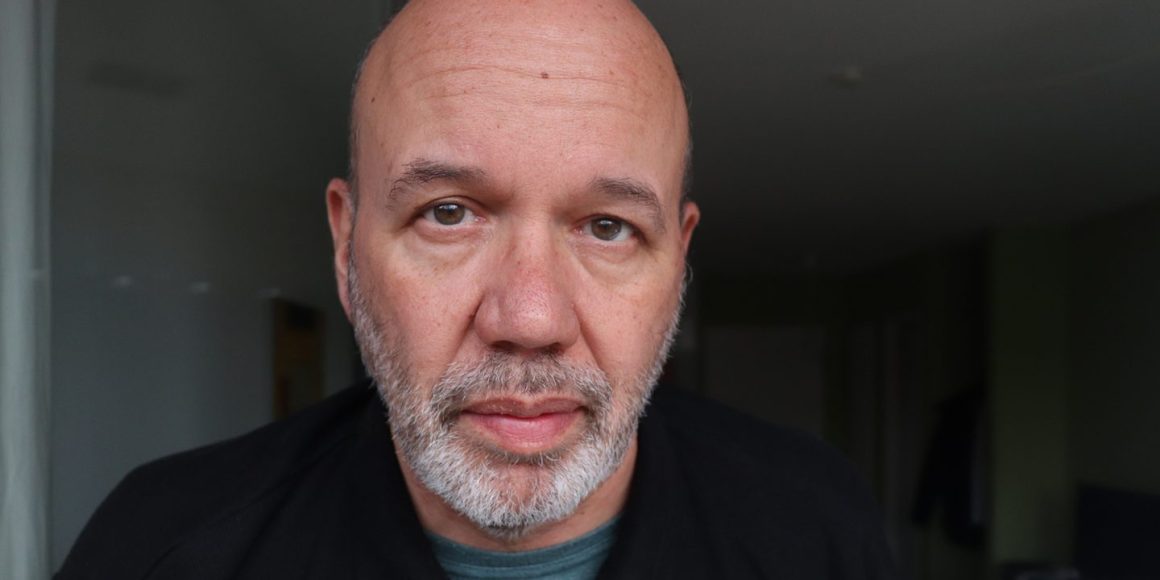

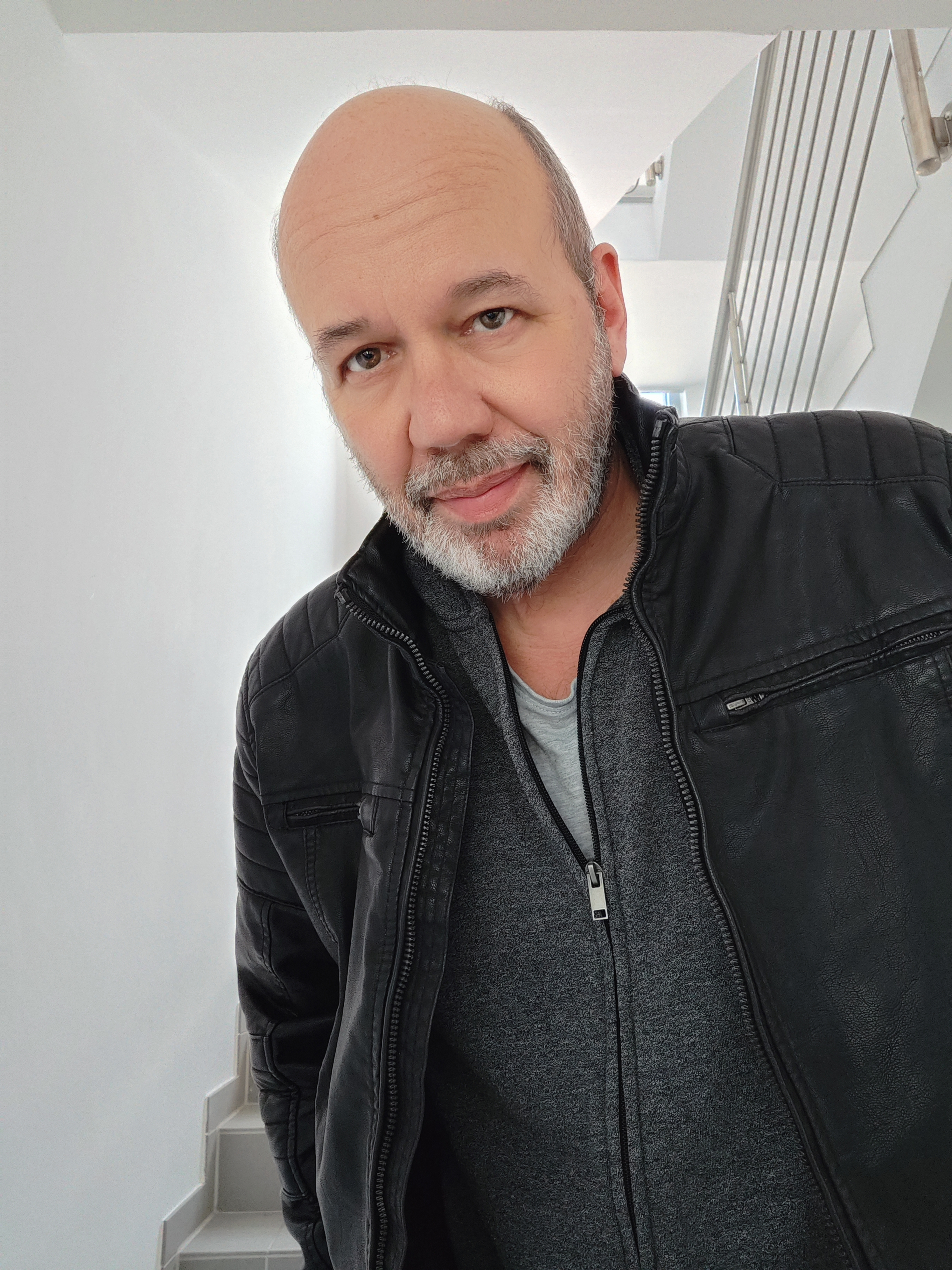

Als ich 1996 in Washington US-Korrespondent für Hörfunksender in der Bundesrepublik und der Schweiz wurde, fand einer der größten Aufreger des Jahrzehnts, nämlich Clintons Affäre mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky, während der Wahl noch im Verborgenen statt. Diese Verbindung gefährdete vielleicht die Ehe und die Präsidentschaft Clintons, nicht aber Amerika oder gar die ganze Welt.

»Schwangere Stanzreste«

Vier Jahre später, als der Gouverneur von Texas, George W. Bush, gegen Clintons damaligen Vizepräsidenten Albert »Al« Gore Jr. antrat, sahen amerikanische Kommentatoren die Demokratie zwar als gefährdet an. Die Gefahr zu bannen, erwies sich jedoch als vergleichsweise leicht, denn sie wurde nicht durch Lügner mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen verursacht, sondern durch Schwierigkeiten mit Wahlmaschinen in Florida, beziehungsweise durch »hängende, gekräuselte und schwangere Stanzreste« auf Wahlkarten. Aufgrund des Problems war nicht gleich klar, wer die Wahlen gewonnen hatte. Alles hing an Florida.

Im Vergleich zur Präsidentschaftswahl 2024, die heute stattfindet, war all dies mehr als harmlos. Die amerikanische Demokratie verkraftete diesen kleinen Schluckauf. Donald J. Trumps Verschwörungstheorien, der Hass des Immigranten-Enkels auf Immigranten, sein versuchter Coup, seine Ankündigung, am ersten Tag einer zweiten Amtszeit »Diktator« werden zu wollen und zahllose andere Zeichen weisen auf folgendes hin: Das aktuelle Problem ist erheblich und im wahrsten Sinne des Wortes existenziell.

Trumps in Amerika als »Firehose of Falsehood« (»Feuerwehrschlauch der Unwahrheiten«) bekannte Strategie ist simpel: Diese Propagandatechnik besteht darin, eine große Zahl an Aussagen wiederholt und möglichst schnell und konstant über mehrere Kanäle zu verbreiten. Der Wahrheitsgehalt spielt dabei keine Rolle. Das Dumme an der Sache: Die Propagandatechnik funktioniert.

Kampf gegen Sekte

Damals, um die Jahrtausendwende herum, wurde zwischen Demokraten und Republikanern noch argumentiert. Zumindest wenn die Affäre von Clinton nicht im Mittelpunkt stand, ging es um Sachfragen. Zwar war die Atmosphäre durch den Versuch der Republikaner vergiftet, den Präsidenten aufgrund des Sex-Skandals seines Amtes zu entheben. Politik im eigentlichen Sinne fand aber noch statt. Ein professionelles und in einigen Fällen sogar freundschaftliches Verhältnis der Senatoren und Kongressabgeordneten beider Lager zueinander zeigte sich zumindest ab und zu.

Heute kann von einem Verhältnis gar nicht mehr die Rede sein. Trumps MAGA-Kult ist auch im Kapitol allgegenwärtig. Letztendlich kämpfen die Demokraten nicht mehr gegen eine konservative Partei, sondern eine Art Sekte, mit einem Verrückten als Anführer, der selbst Parteifreunden droht, wenn sie sich gegen ihn auflehnen. Trumps jüngster Ausraster: Er drohte seiner Widersacherin Liz Cheney, indem er von neun Schusswaffen sprach, die auf ihr Gesicht gerichtet werden müssten.

Dies allein müsste ihn disqualifizieren, wie die demokratische Kandidatin Kamala Harris zu Recht feststellte. Selbiges gilt für zahlreiche andere Momente in den vergangenen Jahren – vom Nachäffen eines Behinderten im Rollstuhl bis hin zur Aussage, Amerikaner sollten Desinfektionsmittel trinken, um das Coronavirus loszuwerden oder des Statements, die Verfassung müsse gestrichen werden.

Die Lämmer und der Onkel

Allein eine aus 439 Wörtern bestehende Passage einer mit der üblichen Großportion Lügen gespickten Wahlkampfrede, die Trump am Samstag in Gastonia (North Carolina) hielt, wäre ein Grund, ihn zu disqualifizieren. Er faselte wieder von dem Kannibalen Hannibal Lecter, der von Thomas Harris ersonnenen Romanfigur. Siebenmal erwähnte er diesen Namen. Niemand außer ihm erinnere sich an »Das Schweigen der Lämmer«, so Trump. Leute wie Lecter würden derzeit ins Land gelassen, meinte der Republikaner allen Ernstes.

Auch erklärte er seinem Publikum, sein Onkel John Trump habe 41 Jahre lang am Massachusetts Institute of Technology (MIT) gearbeitet, aber nicht gewusst, was er mit seiner Professur und all diesen Titeln habe anfangen sollen. Er selbst, Donald Trump, verstehe im Gegensatz zu ihm aber alles.

Alles spricht gegen Trump – auch aus der jüdischen Perspektive. Dass er die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegte, die pro-israelische Nikki Haley bei der UNO aufräumen ließ, aus dem problematischen Iran-Deal ausstieg und dass die Unterzeichnung der Abraham Accords in seine Amtszeit fiel, sieht isoliert betrachtet gut aus, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass er die Demokratie verachtet und abschaffen will. Demokratie ist aber eines der zentralen Argumente für die Unterstützung und Verteidigung Israels gegen den vom Iran finanzierten Terror.

Amerika hat es versäumt, das Problem Trump vor Gericht zu lösen. Daher muss dies heute an der Wahlurne geschehen.

marcus@juedische-allgemeine.de