Er ist ein besessener, ewiger Zeichner. Joann Sfar, 1971 in Nizza geboren, imponiert durch die energiegeladene Schnelligkeit, mit der er etwas aufs Papier bringt. Stellt man ihm eine Frage, kann er in einem kaum versiegenden Wortfluss antworten. Wenn sich Kollegen, mit denen er sich in Paris – dorthin war er nach dem Philosophie-Studium in den 90er-Jahren gegangen, um die École nationale supérieure des beaux-arts, die Hochschule für bildende Künste, zu besuchen – das im Marais gelegene »Atelier des Nawak/Vosges« geteilt hatte, an ihn erinnern, haben sie einen obsessiven Zeichner vor Augen, der beim Arbeiten »redete, redete, redete«. In Frankreich ist er so etwas wie ein Comic-Star.

Vor Kurzem hat Joann Sfar für sein »Lebenswerk« (!) den »Max und Moritz-Preis« bekommen, die »wichtigste Auszeichnung für grafische Literatur im deutschsprachigen Raum«. Dieser Preis wird im Rahmen des »Internationalen Comic-Salons« alle zwei Jahre in Erlangen während eines viertägigen Comic-Festivals vergeben. Mit Beginn des Festivals eröffnete im Stadtmuseum Erlangen die Ausstellung Die Katze des Rabbiners. Joann Sfar – Zeichnen und Leben.

Seine Pariser Kollegen haben einen obsessiven Zeichner vor Augen, der redete, redete, redete.

Sie findet in Kooperation mit dem nationalen Comic Salon und dem Musée d’art et d’histoire de Judaïsme (mahJ), dem jüdischen Museum Paris, statt, für das sie vergangenes Jahr konzipiert und von Clémentine Deroudille und Thomas Ragon kuratiert worden ist. Zur Preisverleihung war Sfar natürlich nach Erlangen angereist, und natürlich kam er auch in die Ausstellung, wo er spontan mit großem, schnellem Strich zwei leere Wände füllte.

Auf einer der Zeichnungen ist unschwer er selbst zu erkennen (runder Kopf, borstiges Kinn), jetzt also für immer präsent zusammen mit einer dieser fledermausartigen, orientalischen Katzen, die er offensichtlich mag. Über eine Sprechblase sagt er zu ihr: »Tu travailles, je bois.« (Du arbeitest, ich trinke.) Und ein »Chai« hängt auch noch um Sfars angedeuteten Hals.

Die Ausstellung ist über zwei Stockwerke verteilt

Zu sehen sind, über zwei Stockwerke verteilt, an die 200 »Originalblätter« Sfars sowie einige seiner übervollen Skizzenbücher, die er seit Anfang der 90er-Jahre mit gestochen scharfer Schrift und ideenüberbordender Zeichnung, ein Chronist seiner selbst und seiner Zeit, füllt (aufregend schön: er selbst bei seiner Barmizwa mit einem ausgesprochen mangahaften Gesicht). In Frankreich werden einige der Carnets (Notizbücher) seit 2002 veröffentlicht. Zu sehen im Museum sind weiter: Filmausschnitte, auch private und sehr berührende. Solche, die fürs Fernsehen gemacht wurden, und andere von Podiumsgesprächen. Auch in den Film Gainsbourg – der Mann, der die Frauen liebte, mit dem Sfar 2010 als Regisseur debütierte (und mit dem »César« ausgezeichnet wurde), kann man hineinsehen.

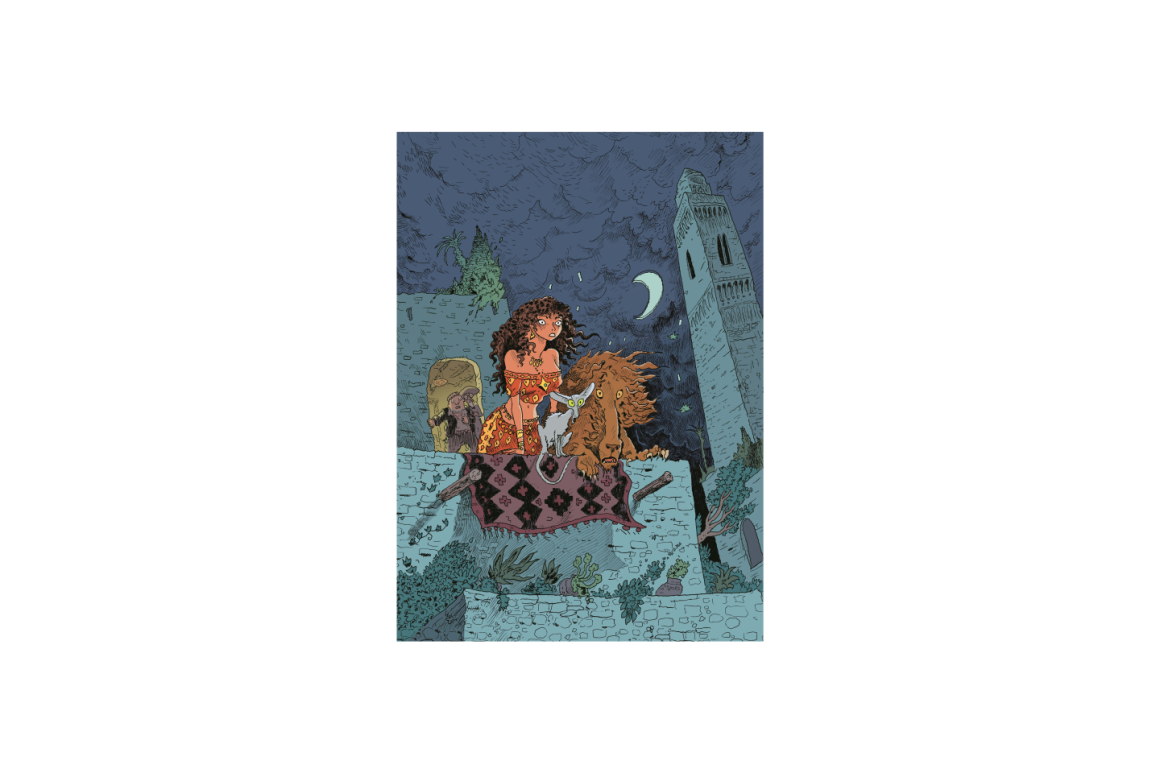

Bekannt machte Sfar die magere »orientalische Kurzhaarkatze« eines Rabbiners, der Anfang des vergangenen Jahrhunderts mit seiner wunderschönen Tochter Zlabya im von Frankreich besetzten Algerien lebt. Seit die Katze einen Papagei verschluckt hat, kann sie reden, und zwar wie ein Buch.

Sie will zum Judentum übertreten, um Zlabya heiraten zu können, und ist, seit das nicht geklappt hat, untröstlich traurig. Die Reihe ist in Frankreich bereits auf elf Bände angewachsen. Sfar sagte einmal, mit Band 1 von Die Katze des Rabbiners habe er das erste Mal etwas ganz »offensichtlich Jüdisches gemacht«. Umso erstaunlicher, wie sich diese Reihe, übersetzt in 20 Sprachen, weltweit verkauft.

Eine Antwort aus einem Interview mit Paul Salmona, Direktor des mahJ, vom vergangenen Sommer macht klar, mit wie viel jüdischem Wissen Sfar ausgestattet ist: »Ich ging an allen jüdischen Feiertagen und an jedem Schabbat in die Synagoge, bis ich 20 Jahre alt war. Wir feierten alle Feste, und ich besuchte den Talmud-Tora-Unterricht jeden Mittwoch und jeden Sonntag ab meinem sechsten Lebensjahr. Ich bin jemand, der viel weiß und nicht praktiziert.«

Joann Sfar zeichnete sein Leben lang – das belegt ein Taschenkalender seines Vaters

Sfar zeichnete sein Leben lang, begann damit als Kind, was in der Ausstellung ein Taschenkalender des geschäftigen Vaters belegt, der 1978 offensichtlich mehr von dem kleinen Sfar als vom Vater (dessen Schrift klemmt ganz unten) genutzt wurde. Die Eltern und Großeltern fütterten das begabte Kind mit aufregenden, todtraurigen (Lebens-)Geschichten und eigenwilligen Gedanken. Das Kind verschaffte sich durchs Zeichnen Luft.

Der Vater, André Sfar, Sefarde, aus einer religiösen Familie stammend, 1957 aus dem französisch besetzten Algerien ins »Mutterland« übergesiedelt, arbeitete als Jurist. Als einer der ersten Anwälte Frankreichs brachte er Neonazis hinter Gitter. Er war Prügeleien nicht abgeneigt und wünschte sich das so auch von seinem Sohn. Der aber verzichtete lieber.

In Die Synagoge (2023) setzte Sfar seinem Vater ein großartiges Denkmal mit so viel Witz wie Tragik und intelligentem Esprit. Auf den Anfangsseiten steht der junge Joann als Sicherheitsmann vor seiner Synagoge in Nizza. Er tut das, um der Langeweile der Gottesdienste zu entfliehen. Wir sind in den 80er-Jahren. In Frankreich macht sich gerade der Rechtspopulismus breit. Dem Buch angehängt ist eine »Antijüdische Wetterkunde«, eine Chronologie antisemitischer Vorfälle in Frankreich seit Sfars Geburt.

Mit einer Therapeutin durchdenkt er den Unterschied zwischen Leere und Lücke.

Das gerade auf Deutsch neu erschienene Buch Der Götzendiener (2024) gilt der Erinnerung an Sfars Mutter, einer jungen Frau, die die Sonne liebt und deren Augen auch noch auf Fotos etwas sehr Überwachendes haben. Liliane Haftel stammte aus einer polnisch-aschkenasischen Familie, trat als Sängerin auf. Mit 26 Jahren starb sie. Die Familie einigte sich darauf, dem dreijährigen Joann zu erzählen, dass Maman auf eine lange Reise gegangen sei.

»Angesicht dieser Resignation vor der Realität entstand meine Fantasie«, wird Sfar später notieren. In Der Götzendiener nimmt sich seiner, der 2020 eine Corona-Erkrankung nur knapp überlebt hat, eine Therapeutin an, eine wassergrüne, sehr kluge Erscheinung, die wie gerade einem Teich entstiegen aussieht. Mit ihr durchdenkt er das Bilderverbot wie den Unterschied zwischen Leere und Lücke und ob man eventuell das Leben verpasst, wenn man nur zeichnet. Sfar nimmt sich in seinen Büchern auch immer sich selbst vor.

Nach dem 7. Oktober postete er Zeichnungen: entführte Kinder

Dann kam der 7. Oktober 2023. Joann Sfar postet Zeichnungen der entführten Kinder. Alle mit weit aufgerissenen Augen. Durch genaue Beobachtung versucht er, seine Beherrschung wiederzugewinnen. »Zeichnen hilft vielleicht, zu verstehen«, sagte er Ende vergangenen Jahres in einer Fernsehsendung. Er reist nach Israel, redet mit Juden, mit Arabern, hält die Menschen auf Papier fest. Seinen skizzenhaften Zitterstil treibt er dabei auf die Spitze. Es ist kaum Farbe mit im Spiel. Nur ein wässriges Blau.

Auf einer Doppelseite lässt er die Menschen sich immer wieder Chai zurufen. »Chai, Chai, Chai.« Auf der nächsten sieht man zwei Männer, einer davon Sfar selbst, in einem Straßencafé auf ihr Handy starren: »Unsere Algorithmen: Ein Jude und ein Araber, die ohnmächtig Fotos toter Kinder betrachten.« Er haut den Band mit weit über 400 Seiten heraus. Er heißt Nous vivrons.

Bisher gibt es dieses Buch nicht auf Deutsch. Die über 400 Seiten sind zur gleichen Zeit beides, ein lang gezogener Seufzer wie ein lang gezogener Schrei. In der Übersetzung bedeutet der Titel: »Wir werden leben.« Denn auch das gehört zu Joann Sfar – dass er von der Hoffnung genauso besessen ist wie vom Zeichnen.

»Die Katze des Rabbiners. Joann Sfar – Zeichnen und Leben«, Ausstellung, Stadtmuseum Erlangen, bis 1. September