20 Jahre sind vergangen, und offensichtlich hat die Politik nicht viel dazugelernt – genau dieser Eindruck entsteht, schaut man sich die Korrespondenz zweier prominenter Autoren an, deren Biografie aber kaum unterschiedlicher hätte ausfallen können. Dabei sind beide in Deutschland geboren und Freunde.

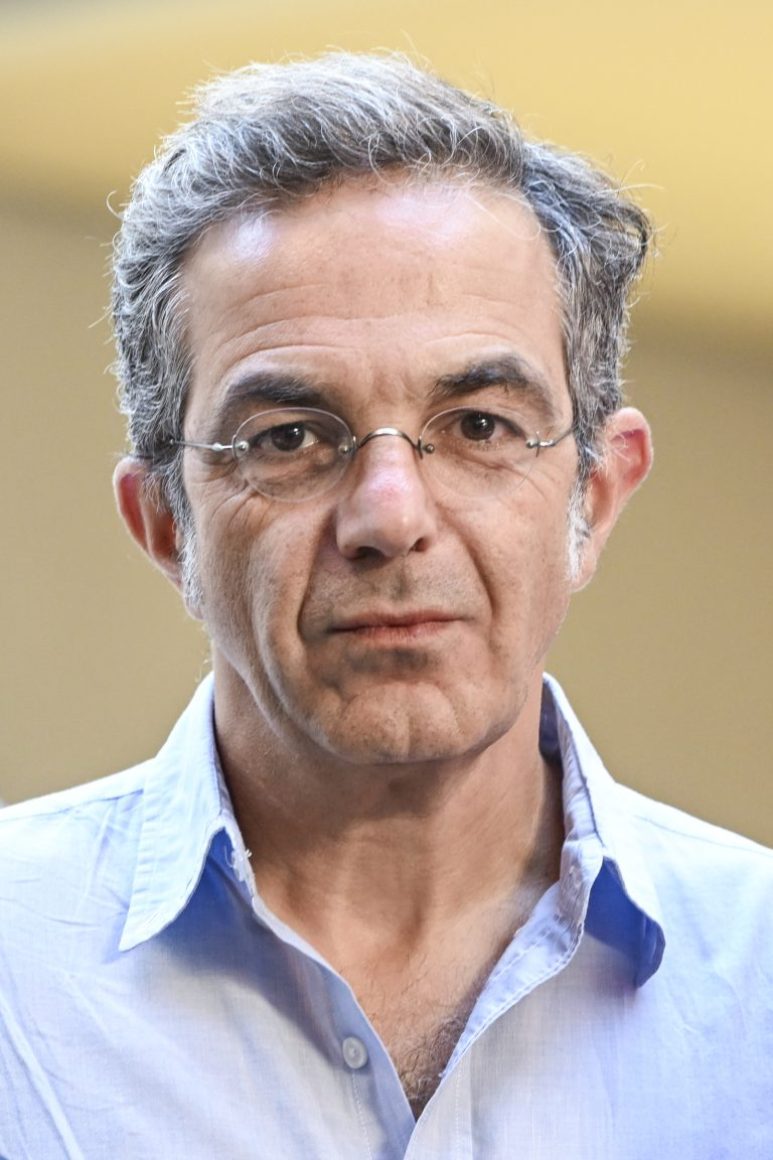

Der eine, Navid Kermani, ist Schriftsteller mit iranischen Wurzeln und lebt im Rheinland. 2015 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Der andere, Natan Sznaider, stammt aus Mannheim, ist Soziologe und war Professor an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv. Sie besetzen durchaus unterschiedliche Positionen, bewegen sich aber beide innerhalb des linksliberalen Mainstreams in Deutschland.

Sznaider schrieb lange für das Feuilleton der »Frankfurter Rundschau«, Kermani unter anderem für die »Süddeutsche Zeitung«. Im Jahr 2002 lernten sie sich in Haifa kennen und wohl auch schätzen, woraus eine Freundschaft entstand. Sie begannen damals, sich E-Mails zu schreiben und gegenseitig ihre unterschiedlichen Auffassungen zur israelischen und arabisch-palästinensischen Politik mitzuteilen. Dabei nahmen sie kein Blatt vor den Mund und vertraten ihre Standpunkte leidenschaftlich, versicherten sich aber immer wieder ihrer Freundschaft: »Wir bleiben im Gespräch.«

»Kollektive Wut« der arabisch-muslimischen Seite

Es war die Zeit der Selbstmordattentate, von denen Israel heimgesucht wurde und die vom »juste milieu« hierzulande gern mit der israelischen Siedlungspolitik »begründet« wurden. Auch damals verteidigte sich Israel gegen diese Angriffe. Kermani kritisierte die israelische Politik, die angeblich eine »kollektive Wut« der arabisch-muslimischen Seite hervorrufe. Sznaider rechtfertigte die israelische Reaktion darauf, ließ aber auch eine gewisse kritische Reserviertheit gegenüber der Politik seines Landes erkennen. Beide gingen in diesem Kontext – wenn auch mit unterschiedlichen Ansätzen – auf die gegensätzlichen Reaktionen in dem ihnen wohlbekannten linksliberalen Mainstream in Deutschland ein.

Noch im Jahr 2002 wurde ihr Mail-Wechsel in Auszügen in der Zeitschrift »Lettre International« abgedruckt. Aufgeschreckt von den Ereignissen des 7. Oktober und der israelischen Reaktion im Gazastreifen, vereinbarten beide, ihre Korrespondenz von damals erneut zu veröffentlichen. Denn der über E-Mails geführte Dialog von 2002 hat in seiner argumentativen Wechselseitigkeit nichts an Gewicht eingebüßt – sehr wohl aber einige Zehntausend Israelis und Palästinenser ihr Leben in dem andauernden Krieg.

Heute resümieren die beiden Freunde, dass sich all ihre Befürchtungen bewahrheitet hätten. Das liest sich wie ein erbärmliches Zeugnis für eine Politik, der die damaligen Bedenken doch nicht fremd geblieben sein konnten. Und wenn sich heute das »Verständnis« für die Opfer auf beiden Seiten mitunter immer noch so unversöhnlich gegenübersteht wie vor rund zwei Jahrzehnten, dann ist das auch ein erbärmliches Zeichen für die jeweiligen Parteinehmer, die das Gespräch miteinander längst abgebrochen haben.

Doch trotz aller Differenzen, zwei Dinge bleiben sowohl für Kermani als auch für Sznaider unverhandelbar, und zwar das Existenzrecht Israels sowie die universelle Geltung der Menschenrechte.

Navid Kermani und Natan Sznaider: »Israel. Eine Korrespondenz«. Hanser, München 2023, 63 S., 10 €