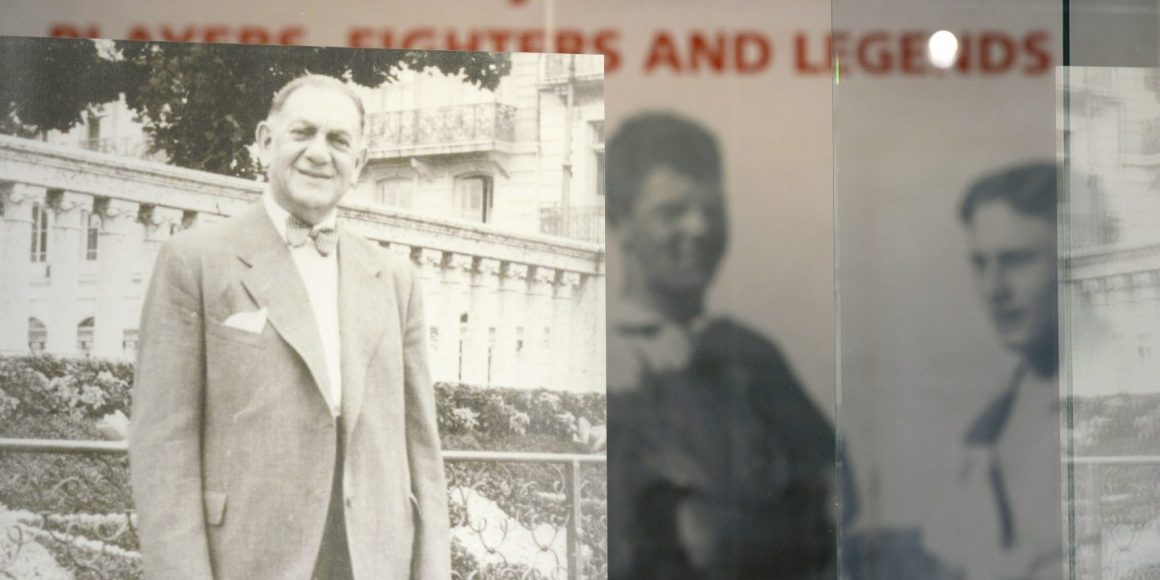

In München ist Kurt Landauer (1884–1961) mittlerweile kein Unbekannter mehr. Wer sich ein bisschen für Fußball und den FC Bayern interessiert, wer die Augen nicht ganz verschließt vor den Verbrechen, die den jüdischen Münchnern während der NS-Zeit angetan worden sind, der weiß mit diesem Namen etwas anzufangen. Landauer hatte von 1919 bis 1933 die Präsidentschaft des FC Bayern inne, und das äußerst erfolgreich. Unter ihm wurden die Fußballer 1932 zum ersten Mal deutscher Meister. Dennoch zwang ihn sein Verein nach nur wenigen Wochen NS-Herrschaft, seinen Rücktritt als Präsident einzureichen.

Am Tag nach der Pogromnacht im November 1938 wird Landauer, der aus einer angesehenen großbürgerlichen, assimilierten Familie stammte – mit ihrem Damenoberbekleidungsgeschäft nahe der Frauenkirche hatte sie es zum »königlich bayerischen Hoflieferanten« gebracht –, abgeholt und ins Konzentrationslager Dachau deportiert. 33 Tage später und wieder zu Hause ist auch ihm, der München so liebte und im Ersten Weltkrieg als Freiwilliger gekämpft hatte, klar, dass er dieses Land so schnell wie möglich verlassen muss.

SCHWEIZ Dass ihm das gelingt, hat damit zu tun, dass sich die befreundete Münchner jüdische Familie Klopfer/Klauber um Bürgschaft und Aufenthaltspapiere für ihn kümmert. Landauer landet in der Schweiz, in Genf, bleibt dort über sechs Jahre, dem Tod zwar entkommen, aber sonst fast aller Voraussetzungen verlustig für ein zuversichtliches, stabiles Lebensgefühl. Vier seiner sechs Geschwister, Franz, Gabriele, Leo und Paul, eine Schwägerin, einer seiner Neffen werden ermordet.

»Weißt Du, was es heißt, wenn man in reiferen Jahren plötzlich heimatlos geworden ist, wenn man seine Nationalität verlieren muss und nun auf einmal staatenlos geworden ist?«, schreibt Landauer irgendwann zwischen Oktober 1944 und Januar 1945 an seine Geliebte, die in München zurückgeblieben war. Sie trug den Namen Maria Baumann (1899–1971), war eine schwäbische Protestantin aus bescheidenen Verhältnissen und hatte für die Landauers seit 1927 als Haushälterin treue Dienste geleistet. Mit ihr, 15 Jahre jünger als er, war Kurt Landauer »liiert«.

Die Korrespondenz, die eine Nichte Baumanns dem Jüdischen Museum München vor etwa vier Jahren übergeben hatte und von der ein interessiertes Münchner Publikum seit einer Lesung der von der Literaturhandlung mitveranstalteten Lesereihe »Jahrhundertbriefe« Ende 2017 bereits wusste, liegt jetzt als Buch mit ausführlicher wissenschaftlicher Kommentierung vor. Das dem Museum überlassene Konvolut barg über 30 Briefe, darunter ein 77-seitiger »Lebensbericht«, mit dem sich Kurt Landauer in seinem Genfer Exil von 1939 bis 1945 getragen hatte (»geschrieben« und auch immer wieder »vernichtet«).

»LEBENSBERICHT« In ihm liegt so viel Schwere wie existenzieller Kampf. In ihm öffnet er sich seiner »lieben, lieben, guten Maria« ganz. Landauer hebt einzelne Szenen aus der Erinnerung hervor, die große Bedeutung hatten für die beiden, erklärt sich, auch die Aufs und Abs ihrer Beziehung (»Ich weiß wohl, daß es verschiedene Bedenken Deinerseits geben kann, kann mir vorstellen, daß die Religionsverschiedenheit Dir zu denken geben wird, wohl aber nicht ausschlaggebend ist. Es war ja Herbst 1931.«) und bittet aus der Ferne des Exils um ihre Hand: »Willst Du, daß wir heiraten …?« In einem Brief vom 9. Januar 1947 antwortet Maria: »Das von Dir so heißersehnte große ›Ja‹ gebe ich Dir …« Langsam fasst man ein gemeinsames Leben mit normalem Alltag ins Auge (»Nein, Maria, in die Synagoge werde ich nicht mehr gehen, das hatte ich mir hier angewöhnt gehabt … und auch wieder radikal abgewöhnt …«).

Maria Baumann war nach 1933 an der Seite ihres Geliebten und dessen Familie geblieben. Auch die sogenannten Nürnberger Rassengesetze von 1935 hatten daran nichts geändert. Sie war ein »tüchtiger Mensch mit dem Herzen auf dem richtigen Fleck«, schreibt Landauer in seinem »Lebensbericht«. 1948 kehrt Kurt Landauer nach München zurück, nicht wegen des Fußballs, sondern wegen Maria. Der FC Bayern wählt ihn wieder zum Präsidenten. Und 1955 wird geheiratet.

»Kurt Landauer. Der Präsident des FC Bayern. Lebensbericht und Briefwechsel mit Maria Baumann«. Hrsg. v. Jutta Fleckenstein, Rachel Salamander. Insel, Berlin 2021. 380 S., 28 €