Wo wird man am Ende sitzen – auf einem rustikalen Landhausstuhl mit Herz in der Lehne oder auf einem Kinderhocker? Auf einem klapprigen Küchenstuhl, der bereits ein halbes Bein eingebüßt hat, oder auf einem elegant geschwungenen Sessel ohne jedes Polster?

Und wird man überhaupt einen Platz erhalten oder womöglich aus dem Spiel fallen, wie bei der »Reise nach Jerusalem«? Dazuzugehören hängt von vielen Faktoren ab – und kann genauso purer Zufall sein. In ihrer neuen Installation »Adam, wo bist du?« demonstriert Ilana Lewitan dies mit frappierend einfachen Mitteln: Wer nicht zum Sitzen kommt, bleibt draußen.

Denkraum Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München hat die Künstlerin den Sonderausstellungssaal in einen ausgesprochen sinnlichen Denkraum verwandelt. Der erste Blick fällt allerdings auf einen Schriftzug mit der Kernfrage dieser Schau: »Was wäre, wenn Jesus 1938 gelebt hätte?«

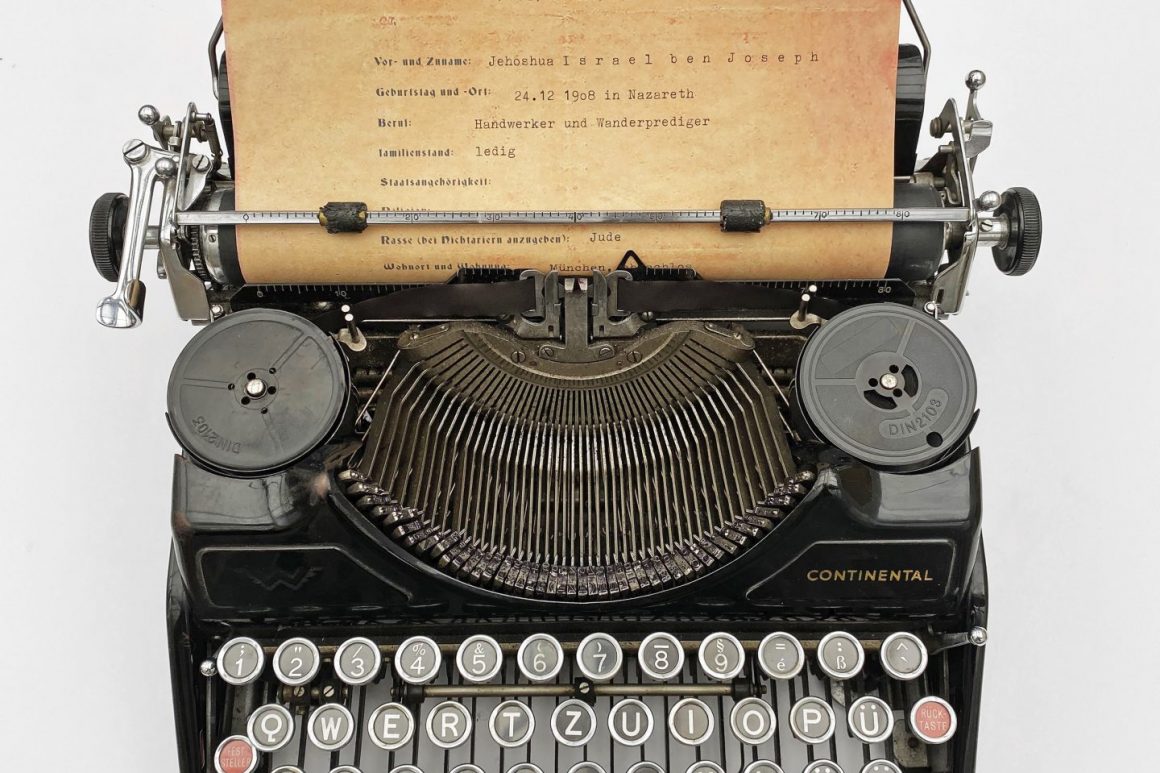

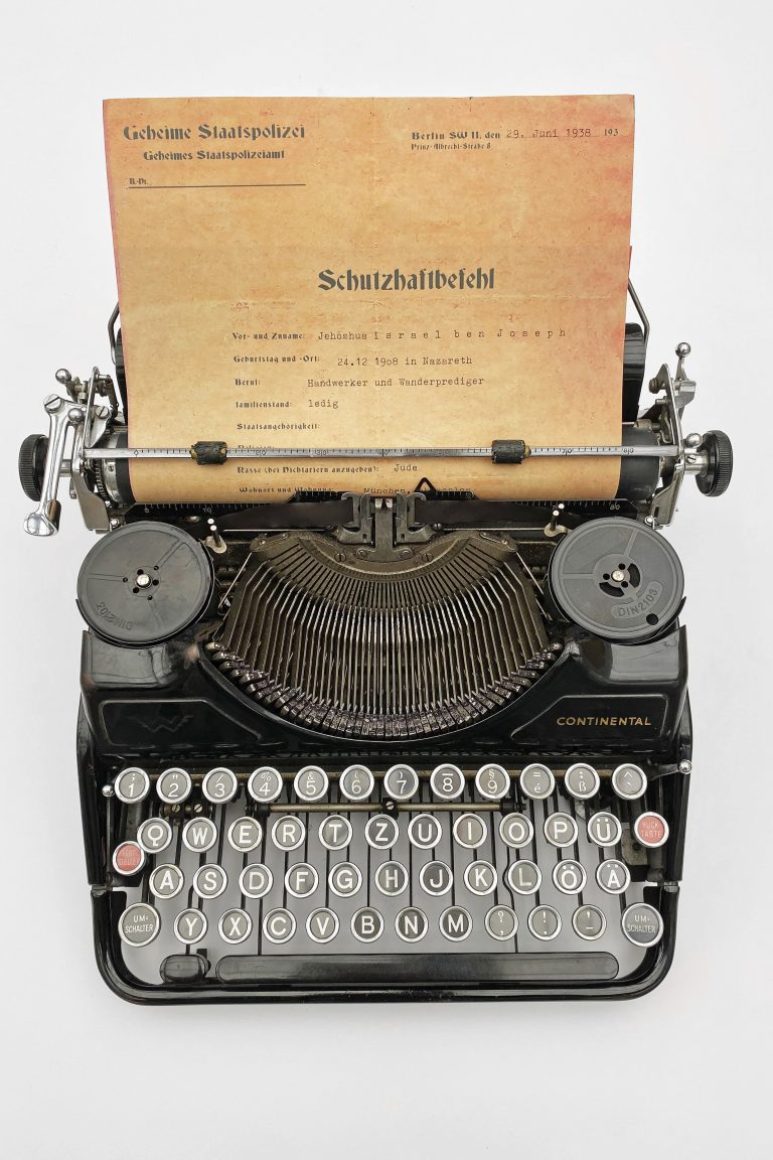

Die Antwort sitzt den Besuchern überdeutlich im Nacken. Wer sich umdreht, sieht einen zum Plakat vergrößerten »Schutzhaftbefehl« der Geheimen Staatspolizei hängen. Ausgestellt auf »Jehoshua Israel ben Joseph, geboren am 24.12.1908 in Nazareth/Bethlehem?, von Beruf Handwerker und Wanderprediger, ledig, staatenlos, Jude, wohnhaft in München und obdachlos«.

Wer nicht sitzt, bleibt draußen – wie bei der »Reise nach Jerusalem«.

Wie diese »Schutzhaft« aussieht und wohin sie im Fall Jesu führt, zeigt sich am anderen Ende des Saals. Die Hülle eines über drei Meter hohen Korpus in Gestalt einer KZ-Häftlingsuniform samt gelbem Davidstern schwebt dort mit erhobenen Armen vor einem Kreuz aus Metallstreben und bedruckten Plexiglasscheiben. »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, ist in unzähligen Sprachen zu lesen – ein wichtiges Gebot aus dem dritten Buch Mose und einer der Kernsätze der Hebräischen Bibel.

LEITMOTIV Das mag auf den ersten Blick etwas zu plakativ daherkommen, zumal in einem Museum, das sich der vielschichtigen Vermittlung kultureller Zusammenhänge verschrieben hat. Doch die Münchner Künstlerin, die sich als Malerin vornehmlich farbstarker, anspielungsreicher, aber auch verrätselter Bilder einen Namen gemacht hat, öffnet das Spektrum weit über das Opfer Jesus und den Antisemitismus hinaus. »Ich will ganz grundsätzlich zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man ausgegrenzt wird«, erklärt Ilana Lewitan das Leitmotiv ihrer Arbeit. Die Nationalität, die Religion, das Geschlecht, zur falschen Zeit geboren zu sein – alles könne über Leben und Tod entscheiden.

Deshalb kommen in einer Reihe aus Verbandskästen gestalteter Digitalstationen Menschen aus völlig unterschiedlichen Bereichen zu Wort und erzählen von ihrem zum Teil ganz individuellen Ausgeschlossensein. Darunter ein geburtsblinder IT-Trainer, dessen Welt von Anfang an im Kopf entstehen musste und der mit den anderen kein einziges Seherlebnis teilen kann.

Dann die ungarische Intellektuelle Ágnes Heller, die im vergangenen Jahr starb und die wie der Münchner Schriftsteller und wegweisende Vertreter der Erinnerungskultur, Max Mannheimer, den Holocaust überlebt hatte. Oder die Fotokünstlerin Bela Adriana Raba, die als Mann geboren wurde, sich aber immer schon als Frau gefühlt hat. Auch ein Flüchtling aus Afghanistan ist dabei, wohl der Jüngste in dieser Runde der Diskriminierten und Bedrängten, und eine jesidische Kurdin, die als »Teufelsanbeterin« angefeindet wurde.

REALITÄT Nicht selten wundert man sich, so irrwitzig, ja, abstrus sind die Schilderungen, und Ilana Lewitan hätte die Folge problemlos fortführen können. Seit sieben Jahren arbeitet sie an diesem Konzept, und natürlich fielen ihr im Verlauf immer mehr Menschen auf, die nicht dazugehören. Dass die Realität ihr Werk während dieser Zeit einholen würde, entsetzt die Künstlerin.

»Als ich anfing, gab es keine AfD und keine Flüchtlingskrise«, sagt sie. Freilich war das Thema für Lewitan zunächst ein sehr persönliches. Sie sei keine 16 Jahre nach der sogenannten »Endlösung der Judenfrage« in der ehemaligen »Stadt der Bewegung« geboren – als Tochter von zwei Schoa-Überlebenden, deren tragische Erfahrungen ihre Gefühlswelt bis heute prägen. Und selbstredend auch ihr künstlerisches Schaffen.

Für die Münchnerin ist das Haus der altägyptischen Kultur mitten im Kunstareal der ideale Ort für diese Installation, die durch die dräuenden Klänge des Komponisten Philippe Cohen Solal (unter anderem mit Omer Meir Wellber am Akkordeon) noch einmal eine weitere Spannung erfährt. In diesem Viertel hatte sich die NSDAP ausgebreitet und ihren unheimlichen Machtapparat eingerichtet.

Sammlung Der Platz, auf dem das Museum heute steht, war für einen Kanzleibau der Partei vorgesehen, und die unterirdische Bunkeranlage wurde bereits während des Krieges fertiggestellt. Entsprechend hat die Direktorin und Ägyptologin Sylvia Schoske für weitere Interventionen in die ständige Sammlung plädiert.

Und die Kultur am Nil mit ihren jahrtausendealten Objekten bietet wiederum ein fabelhaftes Terrain für Ilana Lewitans Einwürfe und Anmerkungen. Ob sie nun im Bereich der Porträts selbst in unterschiedliche Identitäten schlüpft und sich im Stil von Cindy Sherman mal als Muslimin, mal als schwarzes Rasta-Girl oder als blauäugige Wasserstoffblondine abbildet; ob sie eine alte Computerfestplatte in eine Vitrine mit bedeutungsvollen Scherben schmuggelt oder sich in eine Kennkarte aus dem Dritten Reich kopiert.

Wo das Museum heute steht, wollte die NSDAP einen Kanzleibau errichten.

Im Museum legt man großen Wert auf die Gegenwart und verweist gerne auf Maurizio Nannuccis neonblaue Leuchtschrift »All art has been contemporary«. Sie bildet so etwas wie den Auftakt der Schausammlung – jede Kunst war irgendwann zeitgenössisch.

Und das ganz Alte verträgt sich oft erstaunlich gut mit dem Neuen. Die Grundstrukturen bleiben, und alles hängt miteinander zusammen. Auch dieser Erkenntnis kann man sich bei Ilana Lewitan nicht entziehen. Adam steckt überall. Und doch bleiben vor allem die Stühle im Gedächtnis. Ein starkes Bild, in dem schon die ganze Geschichte sitzt.

»Adam, wo bist du?«. Eine Kunst-installation von Ilana Lewitan. Staatliches Museum Ägyptischer Kunst München, bis 10. Januar 2021