Was für ein außergewöhnliches, lehrreiches und dazu noch flüssig geschriebenes Buch. Und wie seltsam, dass die deutsche Medienrezeption von Marci Shores Der Geschmack von Asche. Das Nachleben des Totalitarismus in Osteuropa bislang eher verhalten ist. Hatten die einen der in Yale lehrenden Historikerin (ihr Ehemann ist Timothy Snyder, der preisgekrönte Verfasser von Bloodlands) den impressionistisch-reportagehaften Stil vorgeworfen, monierten die anderen die Dominanz einer bestimmten Thematik, mit der sie als Rezensenten offensichtlich nichts anzufangen wussten.

Bei allen Recherchen im Prag, Bukarest oder Bratislava der Post-89er-Jahre liegt Shores Fokus nämlich auf jenen Jahrhundertbiografien polnischer Juden, die sich entweder dem Zionismus oder dem Kommunismus verschrieben hatten – Letztere auf verhängnisvoll tragische Weise, die im besten Fall später ein beeindruckendes Dissidenten-Engagement provozierte.

Polemisch gesagt: So genau hatten es deutsche Literaturkritiker dann doch nicht wissen wollen, denn was die amerikanisch-jüdische Autorin in Polen auffindet an komplexen Täter-Opfer-Biografien, sprengt den Rahmen jeglicher politischen Korrektheit.

kremlgläubig Durch die Begegnungen mit antikommunistischen polnischen Dissidenten jüdischer Herkunft stößt Marci Shore bald in tiefere Schichten vor, die ihr als 1972 im Westen Geborener bislang unbekannt waren.

Man kann nur bewundern, mit welch unprätentiöser intellektueller Neugier und atmosphärischer Darstellungsgenauigkeit die Autorin die Leser mitnimmt auf diese Entdeckungstour – ob in New Yorker Wohnküchen steinalter linker Bundisten, die noch immer mit den »rechten« Zionisten ihrer Jugend einen Strauß ausfechten, zu Überlebenden des Warschauer Ghetto-Aufstandes oder zu improvisierten Schabbatabenden, an denen einst katholisch Getaufte oder geborene Atheisten ihr frisch erlerntes Jiddisch radebrechen oder von der Alija nach Israel träumen. Sie sind die Kinder, häufig bereits schon die Enkel polnischer Stalinisten, die einst im Kreml die einzige Alternative zu Hitler gesehen hatten.

Aber wie konnten Juden, die 1939 nach der Aufteilung Polens zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR zu Tausenden in Stalins kasachische und sibirische Arbeitslager gekommen waren, nach ihrer Rückkehr dem neuen Gewaltregime dienen? Es sind die Nachgeborenen, die nun reden und Marci Shore aufs Band sprechen. »Für die Generation meiner Eltern war die Entscheidung klar. Sie hieß: der Gulag oder die Gaskammern. Und aus dem Gulag kamen die Leute zurück – zumindest jene, die Glück hatten. Wenn die Juden die Kommunisten akzeptierten, dann nur, weil die Kommunisten die Einzigen waren, die uns akzeptierten – für einige Zeit.«

säuberungen Dennoch waren dann viele der in den stalinistischen Schauprozessen der 50er-Jahre Angeklagten jüdischer Herkunft, die nun selbst ihr früherer totaler Bruch mit der Religion nicht mehr rettete. Allerdings waren auch viele Verantwortliche der damaligen Zeit Juden. Es spricht für die skrupulöse Präzision der Historikerin, dass sie sich um diese Tatsache nicht mit dem beliebten Argument herummogelt, diese Funktionäre seien doch wohl weniger jüdisch als radikal stalinistisch gewesen.

»Staszek etwa, dessen Vater und Großvater Stalinisten waren, glaubte irgendwann eine Verwandtschaft zwischen Judentum und Marxismus zu erkennen: die Rolle der Zaddik, die Tradition des Textkommentars, die messianistische Hoffnung. Für ihn als Sohn und Enkel bestand die Tragödie nicht darin, dass die Juden Stalin vor Hitler den Vorzug gaben, sondern dass viele von ihnen Stalin mit dem Messias verwechselten. Erst 1968 war ihnen klar geworden, dass lediglich Kommunismus und Faschismus einander glichen.«

In jenem Jahr, in welchem in Prag die Sowjetpanzer rollten, hatte die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei die in Warschau protestierenden Studenten der »zionistischen Konspiration« geziehen und die gegen die Zensur gerichteten Demonstrationen als Vorwand genutzt, eine antisemitische Kampagne loszutreten. Die regierenden Kommunisten verbreiteten die hanebüchene Unterstellung, »nazistische Zionisten« hätten sich gegen Polen verschworen. 13.000 Juden – darunter viele Schoa-Überlebende und bislang überzeugte Kommunisten – mussten ihre polnischen Ausweise gegen Ausreisevisa eintauschen.

emigration Manche hatten jedoch Polen schon früher in Richtung Israel verlassen, wie Adolf Berman, der als bekennender Zionist im Ghettoaufstand gekämpft hatte und seine Rettung Wladyslaw Bartoszewski verdankte, dem katholischen Auschwitz-Überlebenden, späteren Solidarnosc-Aktivisten und polnischen Außenminister in den 90-Jahren. Nach Kriegsende war Bartoszewski verhaftet worden – vom stalinistischen Sicherheitsdienst, dessen Politbüro-Chef kein anderer war als der stalingläubige Jakub Berman, der Bruder des Linkszionisten Adolf Berman.

Man liest all diese Lebensgeschichten mit atemloser Aufmerksamkeit und versteht irgendwann, weshalb der 1968 als junger Mann nach Paris emigrierte Politikwissenschaftler Aleksander Smolar bei Marci Shores Nachfragen zu diesem Resümee kommt: »Dennoch – alles Gute an mir habe ich von meinen Eltern. Wenn ich mich mehr als zehn Jahre darum bemüht habe, das System niederzureißen, dass sie mit errichtet haben, dann nur wegen der Werte, die sie mir vermittelt haben.«

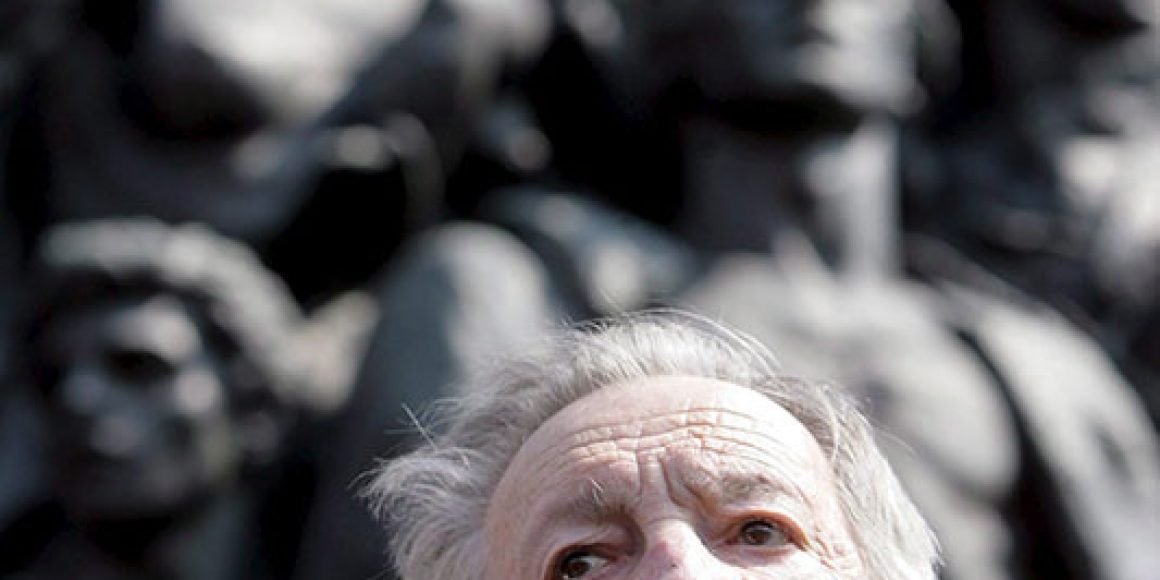

widerstand Das ist in der Tat eine schöne Pointe: Aus dem kommunistisch missbrauchten Wort der Solidarität war Anfang der 80er-Jahre die polnische »Solidarnosc« geworden, und was damals an der Danziger Lenin-Werft begann, fand sein glückliches Ende beim Berliner Mauerfall. Nicht zuletzt jüngere polnisch-jüdische Dissidenten wie Adam Michnik und Aleksander Smolar waren in diesem Kampf engagiert, und Ältere wie Marek Edelman, einst der letzte Kommandant des Warschauer Ghetto-Aufstandes, waren an ihrer Seite.

Und heute? Im Warschau der Gegenwart trifft Marci Shore nicht nur dumpfe rechtsnationale Antisemiten, sondern auch erfreuliche junge Leute, die weiterhin davon überzeugt sind, dass sich Engagement lohnt – trotz alledem und alledem. »Diese junge Generation hatte gelernt, sich vor dem kollektivistischen Geist und dem Wunsch nach der großen Erzählung zu fürchten. Sie stand vor der Aufgabe, solche Welterklärungsmodelle zu verabschieden, ohne dabei ethische Werte aufzugeben, sich von der Ideologie zu befreien, ohne dabei in Nihilismus zu verfallen.«

Wie gesagt: ein tiefe Erkenntnis förderndes, ein außergewöhnliches Buch.

Marci Shore: »Der Geschmack von Asche. Das Nachleben des Totalitarismus in Osteuropa«. Übersetzt von Andrea Stumpf. C.H. Beck, München 2014, 376 S., 26, 95 €