Herr Margalit, im Mai erhalten Sie den Leopold-Lucas-Preis der Universität Tübingen – unter anderem für Ihr Konzept einer »anständigen Gesellschaft«. Was hat man sich darunter vorzustellen?

Ich unterscheide zwischen einer »zivilisierten Gesellschaft«, in der die Menschen einander nicht demütigen, und einer »anständigen Gesellschaft«, in der die Institutionen die Menschen nicht demütigen. Eine Gesellschaft kann zivilisiert sein, ohne »anständig« zu sein, etwa die Länder des früheren Ostblocks: Die Menschen waren in ihren persönlichen Beziehungen zivilisiert, aber die Institutionen des Systems waren demütigend. Das bedeutet, dass Menschen nicht wie Menschen behandelt werden, sondern wie Nummern.

Gibt es heute noch institutionelle Demütigung in westlichen Demokratien?

Ja, nehmen Sie etwa das amerikanische Gefängnissystem. Oder den Umgang mit Migranten: Teilweise ist das ein Problem der zivilisierten Gesellschaft – Wie gehen die Menschen im Alltag mit Migranten um? –, teilweise eines der anständigen Gesellschaft – Wie werden Migranten von den Institutionen behandelt? Das fängt schon bei der Passkontrolle an. Grundsätzlich ist eine anständige Gesellschaft aber nicht dasselbe wie eine gerechte Gesellschaft.

Wo liegt der Unterschied?

Eine Gesellschaft kann anständig sein, aber nicht gerecht im Sinne gleicher Verteilung von Wohlstand und Einkommen. Gerechtigkeit ist viel schwerer politisch zu erreichen als Anstand im Sinne von Nicht-Demütigung.

Inwiefern?

Selbst ein armer Bürger Schwedens ist immer noch reicher als achtzig Prozent der Menschheit. Also, wen schließt man in Gerechtigkeitsüberlegungen ein und wen nicht? Es gibt eine Hierarchie der Ziele: Das erste ist Anstand, dann Gerechtigkeit in der eigenen Gesellschaft und dann Gerechtigkeit auf internationaler Ebene. Universale Gerechtigkeit, die die ganze Welt einschließt, ist ein nobles Ziel, aber ich sehe nicht, mit welchen politischen Mechanismen das erreicht werden soll.

Ihr neues Buch, das demnächst auf Deutsch erscheint, heißt »Über Kompromisse und faule Kompromisse«. Was ist ein fauler Kompromiss?

Das ist in der Regel eine Angelegenheit zwischen Staaten – etwa wenn eine Demokratie ein Abkommen mit einem Staat schließt, der eine inhumane Politik betreibt. Ein Beispiel ist das Münchner Abkommen, das Deutschland die Annexion des Sudetenlandes erlaubte.

Aber sind solche faulen Kompromisse per se unmoralisch? Die Westmächte mussten sich zum Beispiel mit Stalin verbünden, um Nazideutschland zu besiegen.

Es ist ein Unterschied, ob man zu einem Abkommen gezwungen wird oder ob man es freiwillig eingeht. Wenn ein Gangster mich bedroht und mein Geld will, dann schließe ich keinen Kompromiss mit ihm, ich gebe einfach dem Zwang nach. Der Zweite Weltkrieg war eine solche Situation. Hitler zwang den Westen zum Bündnis mit Stalin. Aber das Münchner Abkommen entstand nicht unter Zwang.

War das westliche Bündnis mit Mubaraks Ägypten ein solcher fauler Kompromiss?

Nein. Moralisch lag Ägypten zwar an der Schwelle – es war ein autokratisches Regime –, aber kein klarer Fall eines inhumanen Regimes. Das gilt übrigens auch für Libyen.

Wo läge die moralische Schwelle, die ein Regime klar als inhuman ausweist?

Das ist dann der Fall, wenn ein Regime Menschen systematisch demütigt und grausam behandelt. Beispiele wären Nordkorea und in zunehmendem Maße Iran.

Was kann der Westen tun, um zum Beispiel in Ägypten jetzt keine »faulen Kompromisse« zu schließen?

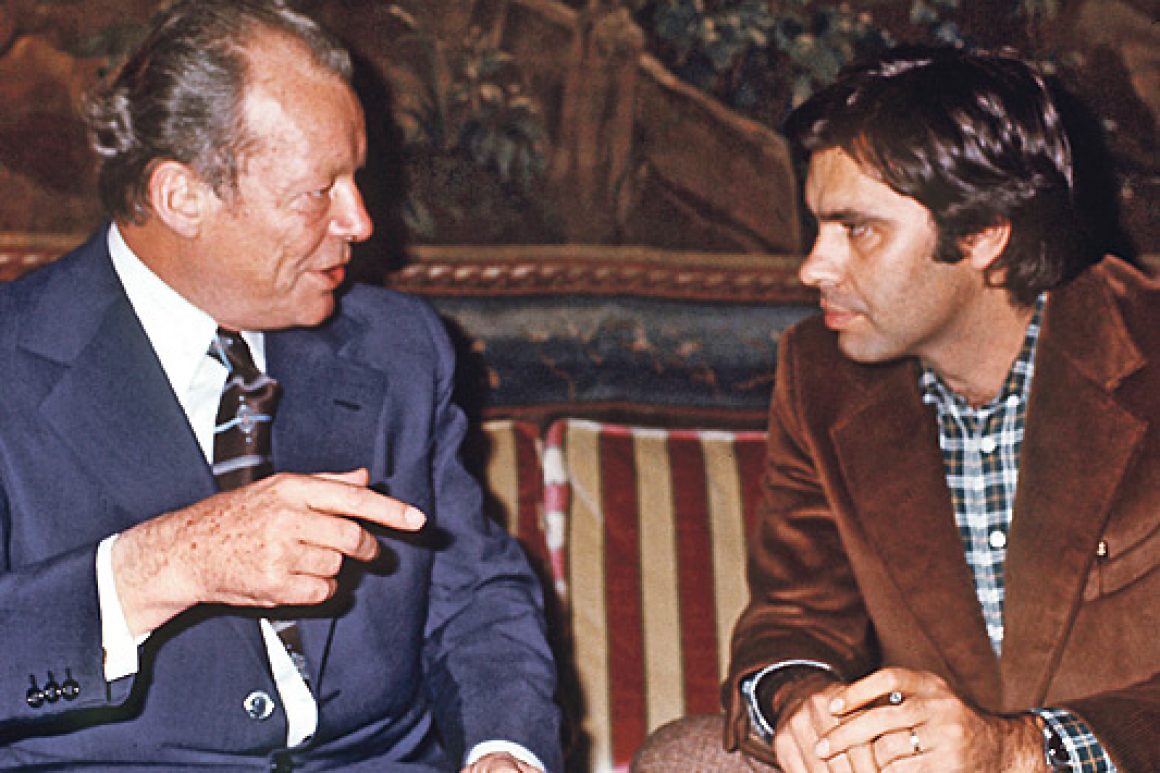

Es gibt die Gefahr, dass die Muslimbrüder an die Macht kommen. Jedenfalls kann mir keiner erzählen, dass sie so etwas sind wie die europäischen Christdemokraten. Das Vorbild heißt Willy Brandt: Der hat in den 70er-Jahren die Sozialdemokraten in Portugal und Spanien unterstützt und damit den Übergang vom Faschismus zur Demokratie befördert. Genauso muss der Westen jetzt die demokratischen Kräfte in Ägypten stützen.

Kann auch Israel in dieser Situation etwas tun?

Nein, Israel ist ein Anathema in dieser Region, sogar für die Demonstranten auf dem Tahrir-Platz. In dem Moment, wo man in diesen Ländern mit Israel in Verbindung gebracht wird, ist man erledigt. Das Beste für Israel ist, sich ruhig zu verhalten. Wenn ein Friedensabkommen mit den Palästinensern zustande kommt, verändert sich diese Dynamik vielleicht.

Das Gespräch führte Ingo Way.

Avishai Margalit ist Philosoph und Buchautor. Geboren wurde er 1939 in Afula, Israel. Als Soldat der Nahal-Einheit nahm Margalit an der Einnahme Jerusalems im Sechstagekrieg teil, später war er Mitbegründer von »Peace Now«. Bis zu seiner Emeritierung war Margalit Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem, heute lehrt er in Princeton (USA). Margalits wichtigste Werke sind »Politik der Würde« (1996) und »Okzidentalismus. Der Westen in den Augen seiner Feinde« (2004, gemeinsam mit Ian Buruma). Im April erscheint bei Suhrkamp »Über Kompromisse und faule Kompromisse«.