Man müsste erkennen, dass Terror in gewisser Weise auch ein Hilferuf ist», sagte sie einmal. Das ist nirgendwo eine beliebte Meinung, schon gar nicht in Israel, das seit so vielen Jahren unter dem Terror leidet. Aber Channa Maron hat ihre eigenen Erfahrungen gemacht: Aufgewachsen in Deutschland, floh sie mit ihrer Mutter vor den Nazis nach Paris, bis ihr Vater sie 1935 nach Tel Aviv holen konnte, jener Stadt, die 1909 von Juden gegründet worden war. Dabei sagte sie: «Was Juden waren, wusste ich damals gar nicht ganz genau.»

Schon als Kind war Hanna Meierzak ein kleiner Star auf der Bühne, und in dem Film M – Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang (unter anderem mit Peter Lorre und Gustav Gründgens) spricht sie die eindringlichen Eingangsworte, den makabren Abzählreim der Kinder: «Warte, warte nur ein Weilchen ...», der Thema und Ton des Films prägnant auf den Punkt bringt. Für Max Reinhardt stand sie auf der Bühne, und Erich Kästner war von ihr so begeistert, dass er sie in der Inszenierung am Deutschen Theater als Pünktchen haben wollte.

Heimweh Auch in Palästina trat sie wieder auf, dann meldete sie sich zur englischen Armee, um gegen die Deutschen zu kämpfen, kam zur Jüdischen Brigade und trat vor verwundeten Soldaten auf, später vor Überlebenden der Schoa: Der Anblick der halb verhungerten und verstörten Gestalten war ein Erkenntnisschock für sie.

Plötzlich bekam das Lied, das sie sang, einen neuen Sinn: «Alle Wege führen nach Rom», heißt es dort, «aber seit Kurzem hab ich so großes Heimweh nach dem Klang von Kindern, nach den Glocken der Herde, nach dem Duft des Obstgartens.» Und es schließt mit der Verheißung: «Alle Wege führen nach Eretz Israel, wir werden uns dort treffen, in Eretz Israel.» Und das sang sie jetzt für Menschen, die den Konzentrationslagern entkommen waren.

Nach der Gründung Israels wurde Maron Mitglied des Cameri-Theaters und blieb das über 50 Jahre lang. Hier kam das erste neue Stück auf Hebräisch heraus, geschrieben von dem Übersetzer und Dramatiker Nathan Alterman, der ihr den Künstlernamen Maron, «Wolke», gegeben hatte. Sie wurde ein Star, aber einmal, als er für sie in ein Stück extra eine Hauptrolle hineingeschrieben hatte, weigerte sie sich: «Ich habe genug Rollen und außerdem zwei kleine Kinder.» Aber: «Weißt du was, Nathan, schreib mir ein Lied in dein Stück, dann spiele ich die Rolle.» Sie wusste genau, dass er, der ernste Lyriker, das nicht konnte. Doch am nächsten Tag war das Lied fertig, und sie musste ihr Wort halten.

Depression Am 10. Februar 1970 erlebte sie die größte Katastrophe ihres Lebens. Sie war auf dem Weg nach London, um dort für eine Rolle vorzusprechen. Als sie in München umsteigen musste, wurde sie Opfer eines Terroranschlags. Sie verlor ein Bein und versank in eine tiefe Depression. Lange brauchte sie, bis sie aus ihrer Trauer herauskam, bis sie wieder auftrat. Ein großer Monolog der Maria Stuart, zu dem sie sich von Uri Offer, dem Geschäftsführer des Cameri-Theaters, hatte überreden lassen, riss sie selbst so sehr mit, dass sie auf der Bühne sogar aufstand, zum ersten Mal nach dem Anschlag.

Jetzt übernahm sie wieder Rollen, engagierte sich auch politisch. Wollte Frieden mit den Palästinensern, organisierte Kongresse, auf denen sie erlebte, wie tief der Hass auf beiden Seiten sitzt. Aber auch, wie gut und hilfreich es ist, wenn man sich kennenlernt. Sie flog in die USA, als Arafat und Rabin den Friedensvertrag unterzeichneten. Ein «Groß-Israel» hielt sie für falsch, «die Besetzung Palästinas wird unser Untergang sein», sagte sie, und der Mord an Yitzhak Rabin durch einen israelischen Fanatiker war für sie eine Katastrophe.

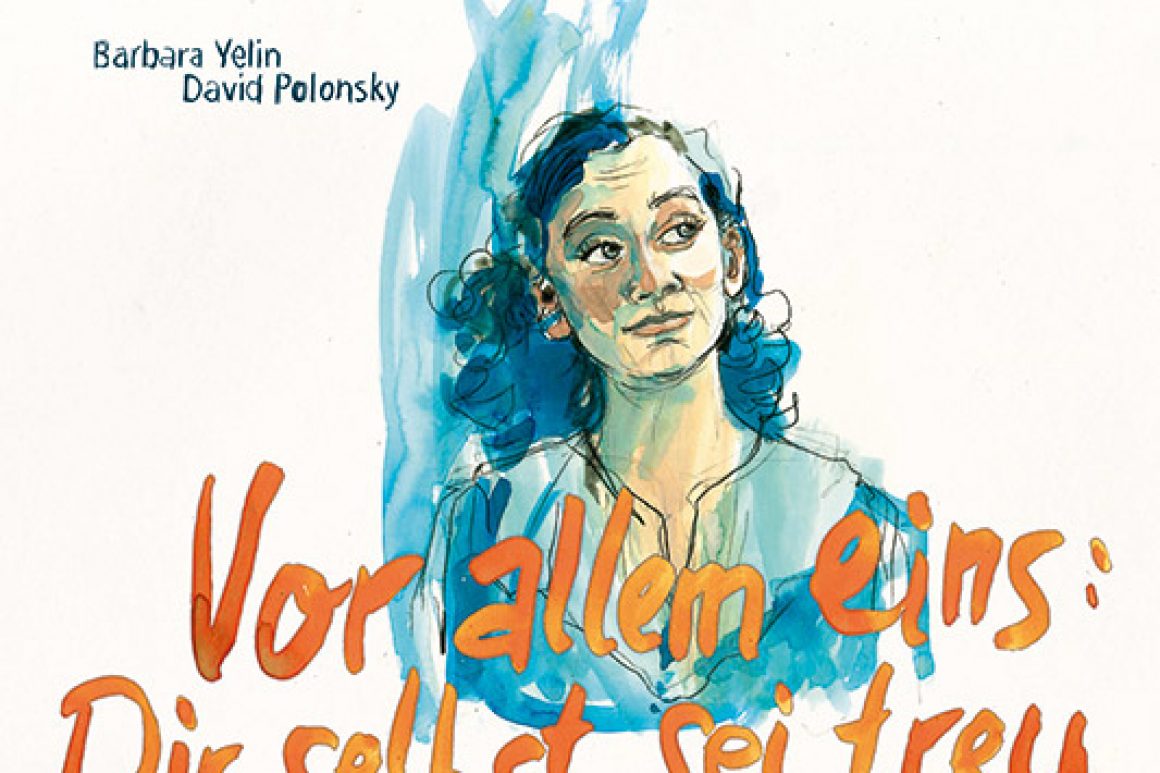

Erich Kästner Barbara Yelin erzählt die Geschichte dieser außergewöhnlichen Frau und populärsten Schauspielerin Israels, die in Deutschland kaum bekannt ist, mit ihren eigenen Mitteln: als Graphic Novel. Nicht von oben herab, nicht als allwissende Erzählerin. In kurzen Kapiteln lässt sie andere Menschen sprechen: zu Beginn Channa Maron selbst, die von ihrer Kindheit in Berlin erzählt, wie sie Erich Kästner durch ihren rotzfrechen Auftritt beeindruckte.

Von ihrer Zeit in Paris erzählt ihr Archivar Dor Wertheimer, wie sie betteln ging und ihr Schauspieltalent ihr beim Erfinden von Geschichten und beim mitleidheischenden Weinen half. Ihr Sohn Ammon erinnert sich an ihre Erzählungen aus Tel Aviv, wie sie mit ihren großstädtischen Lackschühchen und dem Kleidchen bei den Kindern auf der staubigen Straße zuerst nicht gut ankam. Ihre Tochter Ofra, der Sänger und Musiker Nathan Stor, Uri Offer, ihre Enkelin Alma, die deutsche Dokumentarfilmerin Anna Linsel: Viele Perspektiven tun sich so auf, viele Facetten werden angerissen, viele Seiten aufgeschlagen.

Ausstellung Yelins Aquarellbilder erzählen ihre eigenen Geschichten, ergänzen die aus Interviews gewonnenen Untertitel der Bilder, machen sie mit farbigen Details lebendig, zeigen die Erinnerungen als Bilder, wie einen Film. In düsterem Blau erzählt sie vom Anschlag und dem Krankenhausaufenthalt, in schnellen Schnitten zeigt sie die Schoa-Überlebenden, mit viel Dramatik bringt sie Maron als Medea oder Maria Stuart auf die Bühne. Manchmal leitet Yelin mit ihren Bildern von einer Geschichte in die andere, erzählt vom kalten Regen in Paris und danach vom heißen Staub in Tel Aviv, den ihre penibel-deutschjüdische Mutter gar nicht mag.

Der Band begleitet eine Ausstellung des Goethe-Instituts Israel über Channa Maron. Es war die Entscheidung der Kuratoren, ihr Leben möglichst lebendig nachzuerzählen – schwierig bei einer Schauspielerin, deren Kunst ja vergänglich ist. Keine Zeitzeugen, keine Aufzeichnungen, sondern vor allem die kunstvollen Bilder von Barbara Yelin und David Polonsky, dessen großformatige Einzelbilder ihrer größten Rollen die Graphic Novel wunderbar ergänzen.

Barbara Yelin, David Polonsky: «Vor allem eins: Dir selbst sei treu. Die Schauspielerin Channa Maron». Reprodukt, Berlin 2016, 80 S., 24 €