Das Thema ist en vogue – und das schon seit einiger Zeit. Vor dem Hintergrund von muslimischem Judenhass und dem Konflikt in Nahost gab es auch immer wieder Initiativen, die der starken Entfremdung zwischen Juden und Muslimen etwas entgegensetzen wollten.

Comic-Künstlerin Bundespräsident Steinmeier hat die Initiative »JUMU Deutschland«, die sich für ein gutes Zusammenleben von Juden und Muslimen engagiert, mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Die Comic-Künstlerin Tuffix bemalte Stromkästen in Heidelberg, um den Blick auf ein neues jüdisch-muslimisches Verhältnis zu richten. Das Online-Magazin »Qantara« berichtet gar über eine in Frankreich erschienene Enzyklopädie der jüdisch-muslimischen Beziehungen.

Arabisch, Hebräisch, Türkisch, Farsi – Wie hängen diese Sprachen miteinander zusammen?

Nun gibt es unter dem Titel »Mekka und Jerusalem« ein neues Projekt, diesmal im Hessischen Rundfunk, unter akademischer Federführung von Wissenschaftlern der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg.

Die jeweils rund 30-minütigen Sendungen gibt es online als Podcasts, in denen O-Töne zahlreicher Experten zu hören sind. Bei einer solchen Form eines Radiofeatures braucht es die Möglichkeit des Rückspulens und des Pausierens, denn die Beiträge sind so voll an Informationen und Positionen, dass es neben inhaltlicher Motivation ein Höchstmaß an Konzentration erfordert, um sich als Hörer dem ehrgeizigen Radioprojekt gegenüber als würdig zu erweisen.

Editionen In Folge 0, einer Art Entree des Projekts, wird dieses vorgestellt. Hier wird zunächst betont, was man alles nicht vorhat, wie etwa eine Thematisierung des Nahostkonflikts. Aber auch keine Romantisierung des Themas, in dem Kopftuchträgerinnen in innigem Dialog mit jungen Männern mit Kippa auf dem Kopf gezeigt werden. Es sollen differenzierte Bilder entwickelt und unterschiedlichen Stimmen Raum gegeben werden.

In der ersten Folge geht es ums Essen. Dieses Thema nämlich, so wird behauptet, betreffe Identitätsfragen und sei daher politisch. Yahil Zaban, der bereits Bücher zum Thema verfasst hat, stellt vor dem geschichtlichen Hintergrund der Verfolgungen die – sehr streitbare – These auf, dass der israelischen Küche die Angst vor dem Hunger zugrunde liege, »mit allen neurotischen und traumatischen Konsequenzen, die das nach sich zieht«. Sehr persönliche Anekdoten jüdischer wie muslimischer Intellektueller vermitteln Einblicke, wie die unterschiedlichen Esskulturen in derselben Region erlebt werden.

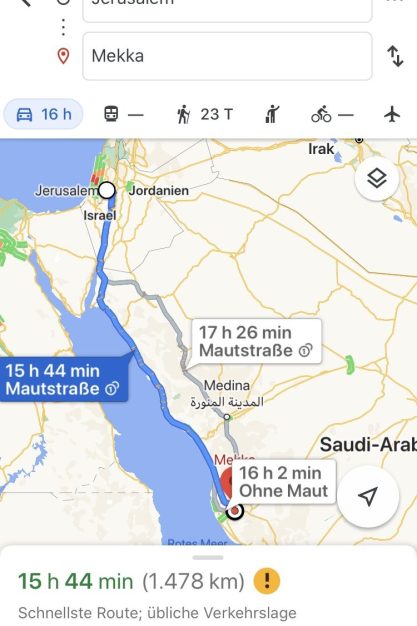

Von Jerusalem nach Mekka

Ein neues Projekt der Hochschule für Jüdische Studien widmet sich den jüdisch-muslimischen Beziehungen

Auch in der zweiten Folge geht es ums Essen – diesmal aber um die religiösen Speisevorschriften beider Religionen. Es werden ausführlich die Prinzipien von Kaschrut erklärt und eine sprachwissenschaftliche Analyse des Wortes »halal« geliefert. Durch eine Vielfalt von Beiträgen werden diese Regeln der Lebenswirklichkeit gegenübergestellt.

Die dritte und die vierte Folge beschäftigen sich mit den wichtigsten Sprachen für die jüdisch-muslimischen Beziehungen: Arabisch, Hebräisch, Türkisch und das persische Farsi. Wie hängen diese Sprachen miteinander zusammen, und was haben sie mit jüdischen und muslimischen Menschen zu tun?

Mischmisch Die Bemerkung, dass das Wort Mischmisch im Hebräischen wie im Arabischen der Begriff für die Aprikose ist, steht als launige Information am Beginn eines anspruchsvollen Beitrags. Hier nun äußern sich sprachwissenschaftliche Koryphäen vor allem dazu, wie die Schnittstellen der vier Sprachen aussehen und wie diese an der Universität in Heidelberg vermittelt werden.

Das Radioprojekt ist ein wahrhaft ambitioniertes und wendet sich trotzdem auch explizit an eine nichtakademische Hörerschaft. Diese aber muss Zeit, Muße und Konzentration mitbringen, dann aber wird eine beeindruckende Wissensvermittlung stattfinden.