Als Ernst Kantorowicz im Jahr 1963 den Tod nahen fühlt, ändert er sein Testament und legt fest, dass »meine Asche zusammen mit meinem Lieblingskorkenzieher an meine Nichte in Puerto Rico gesandt wird und sie verpflichtet ist, Löcher in die Kiste mit der Asche zu bohren und sie in der Karibik zu versenken, auf dass sie zukünftig EKaribik heiße«. Welch weiter Weg aus dem einstigen Stefan-George-Kreis!

Der Mann, den seine zahlreichen Freunde zeitlebens EKa nannten, war zu dieser Zeit vor allem als Autor zweier Standardwerke, die im Abstand von drei Jahrzehnten Furore gemacht hatten, dies- und jenseits des Atlantik eine veritable akademische Berühmtheit.

Dies hält bis heute an, weshalb es bemerkenswert ist – aber vielleicht auch typisch –, dass nicht etwa einer der zahlreichen wohlbestallten bundesdeutschen Gelehrten die maßgebliche Kantorowicz-Biografie geschrieben hat, sondern der emeritierte jüdisch-amerikanische Mittelalterforscher Robert E. Lerner.

Kantorowicz’ Hauptwerk »Die zwei Körper des Königs« wurde banalisiert.

Dabei hat das von Thomas Gruber formidabel ins Deutsche übersetzte voluminöse Buch noch nicht einmal den jüngsten Popularitätsschlenker mit aufnehmen können.

Immerhin nämlich war Ernst Kantorowicz’ 1957 erschienene Mittelalter-Untersuchung Die zwei Körper des Königs kürzlich wieder einmal zitiert worden, um vermeintlich kundig die Causa Harry und Meghan zu kommentieren.

Genauer gesagt: Das Buch wurde als Titel herangezogen, um anhand der Rückzugs-Story eines gegenwärtigen Prinzen ein altes, doch nun offenbar obsolet gewordenes monarchisches Prinzip zu erläutern: Der Herrschende führt zwei Existenzen – eine individuelle, also folglich sterbliche, und eine symbolische, quasi ewige, die völlig in der Funktion aufgeht. Auf Französisch hieß dies einst: »Le Roi est mort, vive le Roi.«

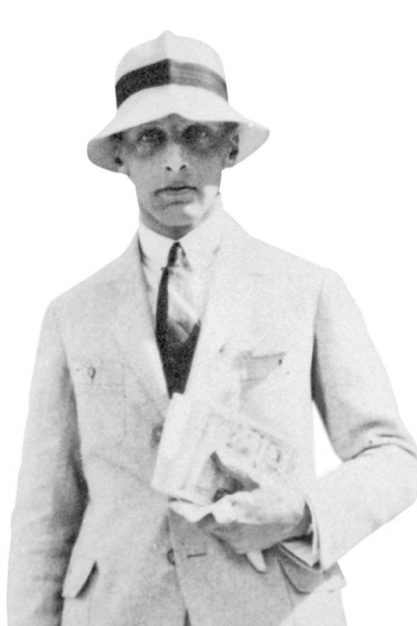

MCCARTHY Wie hätte wohl Ernst Kantorowicz, 1895 als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Likörfabrikanten im damaligen Posen geboren und 1963 an seinem Lehr- und Wohnort im amerikanischen Princeton verstorben, auf die Banalisierung seines vielhundertseitigen Hauptwerks reagiert, das voller Exkurse in die Religions- und Kunstgeschichte steckt und sogleich bei Erscheinen als ein Meilenstein der Geschichtsschreibung gefeiert worden war?

Wahrscheinlich hätte er solch fragwürdige Verkürzung mit einem gut gelaunten Bonmot abgetan, war er doch in seinem »zweiten Leben«, der Zeit von 1938 bis zu seinem Lebensende, ein geradezu fröhlicher Wissenschaftler, ungemein beliebt bei Kollegen und Studenten.

Am Anfang stand er rechts von Hindenburg, am Schluss links von Kennedy.

Diese waren von Kantorowicz’ »alteuropäischer« Gelehrsamkeit äußerst angetan, auch wenn sie vermutlich nur wenig vom Vorleben ihres berühmten, geistig freien Professors wussten, der 1950 sogar auf die Universität von Berkeley verzichtet hatte, als man von ihm einen dubiosen »Loyalitätseid« gefordert hatte, der von der damaligen McCarthy-Hysterie inspiriert war.

Anders als viele aus Nazideutschland in die Vereinigten Staaten geflüchtete Schriftsteller, Wissenschaftler und Intellektuelle war Kantorowicz jedoch alles andere als ein genuin Linksliberaler, sondern hatte in seinem »ersten Leben« 1919 an der Seite der ultrarechten Freikorps in Berlin gegen die Spartakisten und danach gegen die Münchener Räterepublik gekämpft.

In der Weimarer Republik prominentester »Schüler« im elitären Kreis um den Dichter Stefan George, hatte er dann 1927 sein erstes großes Erfolgsbuch über den Staufer-Kaiser Friedrich den Zweiten geschrieben, das in Stil und Zugriff zwar die bis dato im Kleinteiligen gefangene deutsche Geschichtsschreibung revolutionierte, dies jedoch (wie er später selbstkritisch anmerkte) auf durchaus fragwürdige Weise: Lyrische Emphase und Raunen über Schicksal, Macht und »Große Männer« machten das bald zum Bestseller avancierte Buch auch anschlussfähig an jene Kreise, die den Parlamentarismus verabscheuten und sich nach einem Führerstaat sehnten.

THERESIENSTADT Diese quasi erste Banalisierung eines Kantorowicz-Buches endete im radikal Bösen, und der von einem mediterranen Edel-Deutschland schwärmende Wissenschaftler sah sich 1933 als Jude universitär geächtet, auch wenn er danach als prominenter Privatgelehrter noch fünf Jahre im Land verbrachte, ehe ihm kurz nach den Novemberpogromen gerade noch die Ausreise glückte.

Seine 80-jährige Mutter indessen, um deren Übersiedlung Kantorowicz zunehmend verzweifelter von den USA aus kämpfte, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert und starb dort an einer Herzkrankheit.

Die wenigen Briefe, die sie ihrem Sohn zuvor hatte zukommen lassen, sprechen in der fein nuancierten Sprache des deutschjüdischen Kulturbürgertums von zunehmender Gefahr, aber auch seelischer Vereinsamung – unprätentiös und gerade deshalb unendlich berührender als all das kalte Stefan-George-Pathos, dem ihr Sohn einst anheimgefallen war.

Experten »Wie kam es, dass er, der einst Hindenburg rechts überholt hatte, am Schluss links von Kennedy stand?« Auf über 500 Seiten inklusive einem profunden Anmerkungsteil geht Robert E. Lerner dieser Geschichte nach, doch ist seine nun auf Deutsch erschienene Biografie auch für jene hochinteressant, die keine Experten in puncto Riten und Symbole der Staufer- oder Tudor-Zeit sind.

Lerner nämlich verliert sich nicht in Textexegese, sondern zeichnet voller Erzähl-Elan die Linien einer Jahrhundertexistenz nach, nicht zuletzt den Weg von einer kryptischen Innerlichkeit hin zu einem »public intellectual«, der dann seine amerikanische Staatsbürgerschaft auch als Auftrag für Engagement und Widerspruch begriff.

So spannend und plausibel aber die Kontinuitäten und Brüche im Leben des Ernst Kantorowicz auch beschrieben sind, sein Biograf versteigt sich nicht zu steilen Erklärungen, sondern bleibt ein ironisch-bescheidener Chronist: »Was hingegen Kantorowicz’ Motivation betrifft, gilt: Wir tun unser Bestes.«

BISEXUALITÄT Auch das turbulente Liebesleben jenes »EKa«, wie er einst von seinen Freunden und auch in diesem Buch genannt wird, gelangt dank Robert E. Lerners Souveränität aus dem Halbschatten des neugierig-empört Gewisperten. Die Bisexualität des bis ins Alter hinein attraktiv-charismatischen deutsch-jüdisch-amerikanischen Wissenschaftlers kommt auch deshalb unaufgeregt zur Sprache, weil sie nicht mit den vielleicht naheliegenden, doch im Fall von EKa unzutreffenden Thesen einer »mehrfachen Minderheits- und Ausgrenzungserfahrung« überfrachtet ist.

Dennoch wird nicht verschwiegen, wie der maliziöse Oxford-Intellektuelle und ehemalige EKa-Geliebte Maurice Bowra (den wiederum Isaiah Berlin als den »geistreichsten Engländer seiner Zeit« bezeichnet hatte) wortschöpferisch den »Kantorowicz-Kreis« beschrieb – als »69. Internationale« und »Homintern«, was beim Dechiffrieren dann sowohl Kenntnisse des Erotischen wie des Kommunistischen erforderte.

Dabei aber bleibt es, ein zusätzliches Theoriegerüst wird dankenswerterweise nicht aufgezogen. Und so ist diese spannende Biografie nicht nur die maßgebliche zu Leben und Werk von Ernst Kantorowicz, sondern öffnet auch die Augen für jene verblüffenden intellektuellen Wandlungsprozesse, die es in jenem radikalisierten 20. Jahrhundert eben auch gab.

Robert E. Lerner: »Ernst Kantorowicz. Eine Biographie«. Deutsch von Thomas Gruber. Klett-Cotta, Stuttgart 2020, 553 S., 48 €