Anmerkung der Redaktion (2. August 2023):

Als dieser Text von Fabian Wolff in der Jüdischen Allgemeinen erschien, glaubte die Redaktion Wolffs Auskunft, er sei Jude. Inzwischen hat sich Wolffs Behauptung als unwahr herausgestellt.

Vor ein paar Jahren lief im ZDF eine Dokumentation zum »jüdischen Witz«. Zwei Drittel wurden auf Eis am Stiel und Ephraim Kishon verwandt. Harald Schmidt ärgerte sich darüber, keine Witze über den Reichtum von Haim Saban machen zu dürfen, und Leander Haußmann enthüllte, sich in Israel manchmal unwohl zu fühlen, als Deutscher und so. Iris Berben lief gegen eine Laterne, um zu demonstrieren, dass im jüdischen Humor Juden über sich selber lachen. Dabei waren es vor allem Nichtjuden, die hier mehr oder weniger freundlich über Juden lachen.

Davor ist auch eine akademische Konferenz nicht gefeit. Die interdisziplinäre Tagung »Der jüdische Witz« an der Freien Universität Berlin wollte sich der »unabgegoltenen Problematik einer alten Kategorie« widmen. Doch zunächst wurden ganz elementare Dinge geklärt. So erläuterte mehr als ein Vortragender den Unterschied zwischen einem jüdischen Witz (Moische überlistet einen Rabbi) und einem Judenwitz (irgendwas mit Geld, Asche oder Seife).

Dekonstruktion Einen Versuch der Bestimmung des »jüdischen Witzes« als literarische Gattung versuchte der Germanist Gunnar Och (Universität Erlangen). Eines der frühesten Beispiele findet er in der Sammlung witziger Einfälle von Juden. Als Beiträge zur Charakteristik der Nation von Lippmann Moses Büschental aus dem Jahr 1812. Micha Brumlik, Gast der Konferenz, erkennt darin eine Art »Leitfossil« für spätere Sammlungen und ist vom Untertitel erstaunt. Vielleicht, so der Erziehungswissenschaftler, ließe sich der jüdische Witz als Genre im 19. Jahrhundert als weitere Strategie neben Konfessionalisierung und beginnendem Zionismus ausmachen. Tatsächlich verstand etwa der Rabbiner Büschental seine Sammlung als Gegengewicht zum Antisemitismus der Romantik.

Zur gleichen Zeit erschien die Anekdotensammlung Der Judenfreund unter dem Zerrnamen »Judas Ascher«, in Anspielung auf den Schriftsteller Saul Ascher. Die Sammlung ist antisemitisch ausgerichtet, schöpft aber teilweise aus den gleichen Quellen. Hier kann man die vermeintliche »Gefahr« des jüdischen Witzes erkennen. Die einen sehen in ihm Selbstironie und Dekonstruktion von Klischees oder eine »jüdische commedia dell’arte«, wie es Christina Pareigis (Zentrum für Literatur- und Kulturforschung Berlin) treffend formulierte. Für die anderen ist er nur Bestätigung dieser Vorurteile, wenn nicht gar Antisemitismus.

Tragödie So stellte Micha Brumlik den Band Die Juden in der Karikatur von Eduard Fuchs von 1921 vor. Der marxistische Kunsthistoriker – sein Freund Walter Benjamin schrieb einen Aufsatz über dessen Arbeit – stellte Karikaturen zusammen, die sich mit Juden beschäftigen – nach ähnlichen Sammlungen über Frauen, den Weltkrieg und Richard Wagner. Dabei, so Brumlik, arbeitete er ungewollt in einer antisemitischen Gedankenstruktur, obwohl er Aufklärung wollte – eine »Tragödie des guten Willens«.

Spät gibt es die erste echte Kontroverse. Marcus Patka vom Jüdischen Museum Wien hatte gerade einen Vortrag gehalten, in dem er vom Witz als »Band, das zwischen allen Juden gespannt ist«, sprach. In seiner Geschichte des Kabaretts in Wien und Berlin tauchen »jüdische Künstler« als quasi homogene Gruppe auf, ungeachtet von Taufe und individuellen Bekenntnissen. Sander L. Gilman, Germanist aus New York, bemerkte sarkastisch: »Ich möchte mich für diese Parodie auf einen Antisemiten, der glaubt, trennscharf zwischen Deutschen und Juden unterscheiden zu können, vielmals bedanken! Die war köstlich!« Leider lacht niemand.

Missbrauch Alfred Stalzer, ebenfalls vom Jüdischen Museum Wien, präsentierte seltene Ausschnitte aus Filmen. Die Verfilmung des Herrnfeld-Stücks Familientag im Hause Prellstein mit seiner Darstellung von nach Kuchen und Frauen lechzenden Juden wurde 1927 heftig angefeindet. Heute liegt die Attraktion vor allem darin, einen Film zu sehen, in dem Paul Morgan, Max Ehrlich und Szöke Szakall versammelt sind. Doch auch hier gibt es die Gefahr des Missbrauchs. Eine Szene aus der Posse Der Fürst von Pappenheim, in der Curt Bois in Frauenkleidern auftritt, taucht später im Nazi-Propagandafilm Der ewige Jude wieder auf, mit dem Kommentar: »Der Jude Curt Bois gefällt sich in einer besonders perversen Darstellung.«

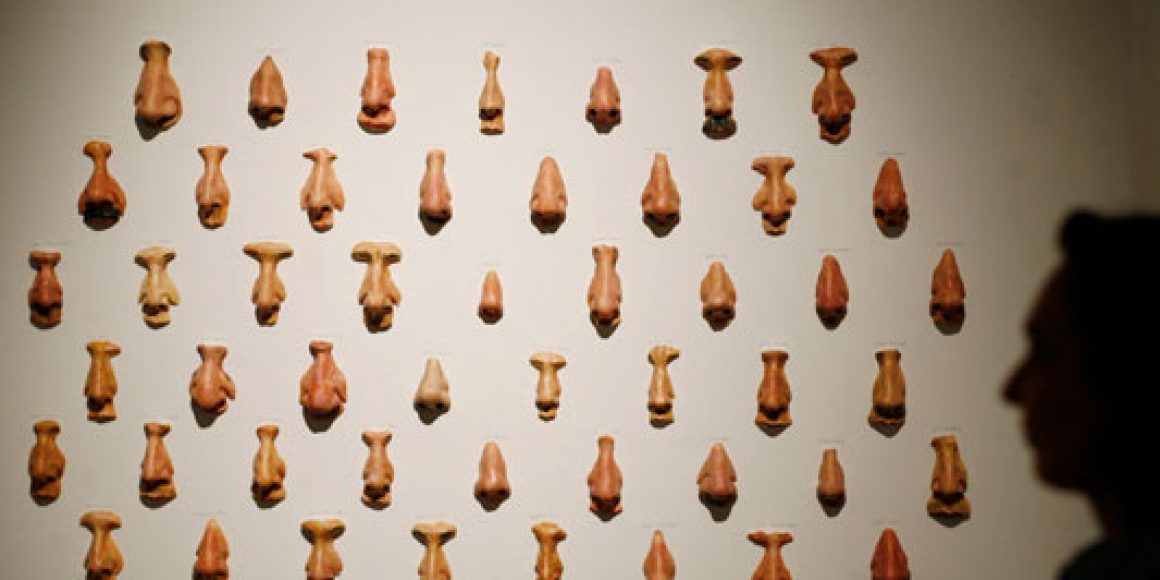

Die finstere Wahrheit: Das ist, aus heutiger Sicht, nicht unkomisch. Nach Springtime for Hitler, nach Seinfelds The Soup Nazi, nach Borat und Maxim Biller wirkt diese Montage aus dem Hassfilm eher wie ein schlechter Scherz. Ungeachtet aller Ängste vor falschem Applaus ist dieses »reclaiming« – Witze über die eigene Wehleidigkeit, Stolz auf die große Nase – längst Realität. Trotzige Scherze über den Underdog-Status quasi, inklusive der Frage, ob dieser Status (etwa im US-Kontext) überhaupt noch stimmt. Das wäre eine gute Ausrichtung für eine Konferenz gewesen.

Das andere lohnende Thema bringt Sander L. Gilman – quasi der »bad cop« zum »good cop« Micha Brumlik – auf den Punkt: Handelt es sich beim jüdischen Witz um eine jüdische Tradition oder eine Tradition, in der Juden eine große Rolle spielen? Das Beharren auf diesem Unterschied ist produktiver als manche Behauptung, die während der Konferenz aufgestellt wurde, bei der eine klare Definition des unscharfen Begriffs »jüdischer Witz« nicht recht gelang.