Warum macht jemand so etwas? Der frühere KZ-Häftling Karl Raczynski lobte vor dem Landgericht Düsseldorf 1952 den angeklagten Lagerführer von Sachsenhausen, August Kolb. »Wir durften sogar Fußball spielen im Lager und hatten auch sonst Vergünstigungen.«

Die Wissenschaftlerin Veronika Springmann erforscht das Thema »Sport im KZ« unter dem Oberthema »Gunst und Gewalt« und betritt damit geschichtswissenschaftliches Neuland. »Bei den Historikern gab es lange keine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen Sport«, sagt Springmann. »Und bei den Sportwissenschaftlern ging man immer davon aus, der Sport im Nationalsozialismus sei funktionalisiert worden.« Dieser Missbrauchsthese hält sie entgegen, dass der Sport eine Praxis sei, die sowohl disziplinierend als auch emanzipativ wirken könne.

eckbälle Springmann hat Sport und Geschichte studiert und promoviert derzeit an der Universität Oldenburg über die Frage, wo, in welchem Umfang und zu welchem Zweck Sport im KZ stattfand. »Mein Material besteht überwiegend aus den Erinnerungen der Überlebenden: Das sind Bücher, Briefe, Tagebücher, das sind aber auch Zeichnungen.« Schaut man sich die vielen Zeugnisse an, die Springmann gesammelt hat, ist man ähnlich verstört wie nach dem Lob eines NS-Lagerführers durch einen Exhäftling. Im Roman eines Schicksallosen schreibt etwa der ungarische Auschwitz-Überlebende und Literaturnobelpreisträger Imre Kertész über einen Sportplatz im Lager: »Es war alles da, verlockend, frisch, in allerbestem Zustand und größter Ordnung. Wir Jungen haben dann auch gleich gesagt: na, da spielen wir nach der Arbeit Fußball.« In der Erzählung Menschen, die gingen des polnischen Autors Tadeusz Borowski findet sich diese Passage: »Ich ging mit dem Ball zurück und gab ihn zur Ecke. Zwischen zwei Eckbällen hatte man hinter meinem Rücken dreitausend Menschen vergast.« In Auschwitz lag der Fußballplatz fast unmittelbar neben dem Krematorium. Auch der polnische Auschwitz-Überlebende Wieslaw Kielar beschreibt »diese Gleichzeitigkeit von Tod und Spiel«, sagt Springmann.

Sie fand erstaunlich viele Berichte über Sport in den nationalsozialistischen KZs, die – noch erstaunlicher – noch niemand systematisch ausgewertet hat. Schon in Eugen Kogons SS-Staat findet sich eine Erwähnung, auch in Paul Martin Neuraths Die Gesellschaft des Terrors – beides sehr frühe Werke, die das System der KZs analysierten. Anfang der 70er-Jahre hatten auch polnische Historiker Überlebende nach ihren Erinnerungen an Sport im KZ befragt. Meist lag das Augenmerk auf den besonders sadistischen »Sportangeboten« der SS. »Es ist schwer zu beschreiben, was daran so besonders höllisch ist und warum es sich ganz erheblich vom gewöhnlichen militärischen Drill unterscheidet«, schreibt Neurath. »Manchmal ist es die Grausamkeit der Übungen, etwas Froschhüpfen, Rollen, Raupe. Manchmal ist es der Boden: tiefer Matsch, Wasserlachen, Sand, Kies oder Schnee. Das Schlimmste ist das furchtbare Tempo. Auf–Nieder–Auf–Nieder–Auf–Nieder.« Es gab auch – ebenfalls bisher kaum erforscht – Boxen im KZ: Meist von SS-Leuten organisiert, die Häftlinge als »ihre Kämpfer« protegierten. Oft endeten die Kämpfe mit dem Tod eines Boxers.

therapie Aber es gab auch das, was der polnische Historiker Kryzstof Dunin-Wasowicz als »therapeutische Formen des Sports« beschreibt. Etwa der Fußball in Auschwitz und anderen Lagern, der Häftlingen half, das Leben halbwegs erträglich zu gestalten. Es ist das, was Kertész und Borowski in so verstörend angenehmen Worten umschrieben. »Gewiss, ein Leben im Lager«, schreibt Borowski, »aber doch – Leben.« Diesen Ambivalenzen des Sports in den Konzentrationslagern möchte Springmann auf die Spur kommen.

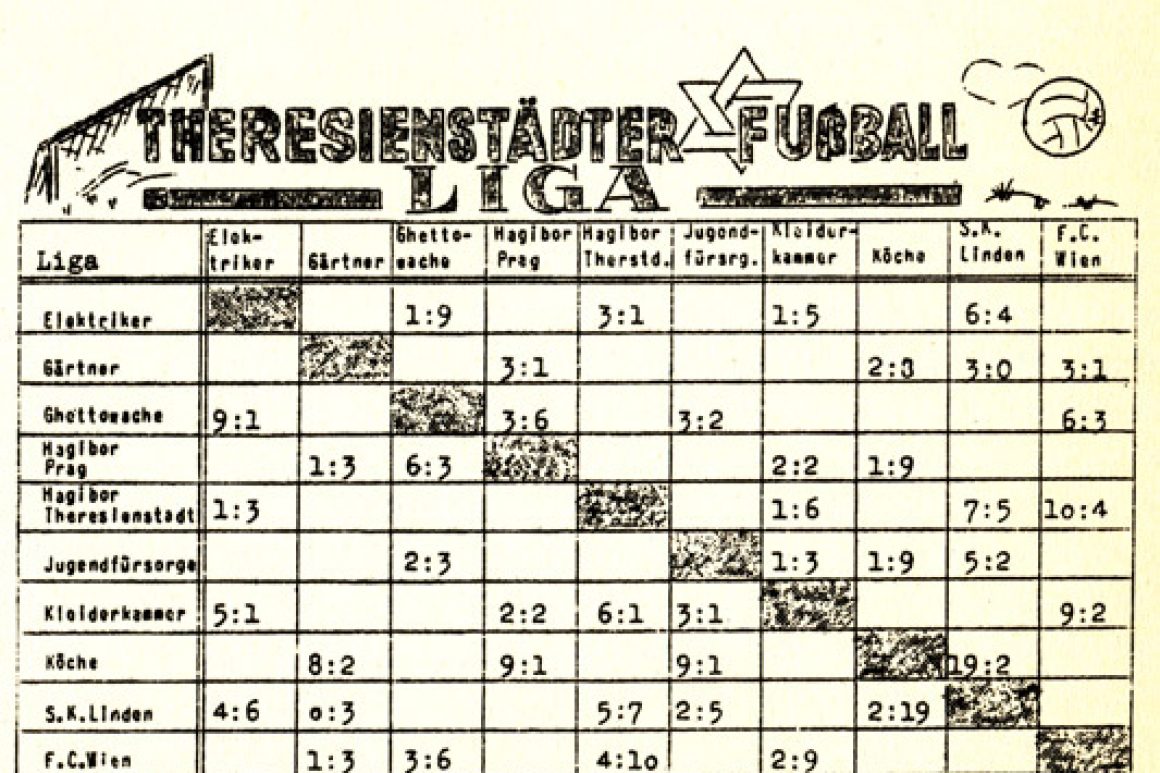

Was das Interesse der SS daran war, beschreibt die Historikerin so: »Ab 1942 verstand die NS-Führung die KZs auch als Wirtschaftsunternehmen. Die Rüstungsindustrie benötigte Arbeitskräfte.« In dieser Phase tüftelte die SS eine Art Prämiensystem für Häftlinge aus. Dazu gehörte auch die Erlaubnis zum Fußballspiel. In Theresienstadt gab es sogar eine eigene Liga. »Kleiderkammer« gegen »Ghettowache«, »Köche« gegen »Hagibor Theresienstadt« traten da an. Nur in reinen Frauen-KZs gab es nach bisherigen Erkenntnissen keinen Sport.

leidenschaft Wer beim Fußball nicht mitspielen durfte, konnte zumindest zuschauen. »Die Spiele wurden dann in der Regel als Länderspiele ausgetragen«, erklärt Springmann. »Reichsdeutsche Häftlinge gegen Polen, gegen Russen, gegen Luxemburger und so weiter. In Mauthausen zum Beispiel waren viele Spanier, die eine große Fußballleidenschaft hatten.« Über Zuschauerzahlen ist nichts bekannt, aber, so Springmann, »wenn man die Berichte liest, hat man den Eindruck, als müssten es viele gewesen sein«. Als Zuschauer standen dort SS-Leute und Häftlinge gleichermaßen. »Ich fand einen Bericht über das Finale eines Turniers, das zwischen Polen und Deutschland ausgetragen wurde«, berichtet Springmann. »Es wirkte so, dass man die deutschen Häftlinge quasi als Vertreter Deutschlands sah. Als letztlich die Mannschaft der polnischen Häftlinge gewann, war es zumindest für die nichtdeutschen Häftlinge so, als hätte Polen den Krieg gewonnen.«

Auf die Frage, ob ihre Arbeit nicht das Leiden in den KZs verharmlose, antwortet Springmann: »Die Forschung kann erklären, wie das komplexe System KZ funktioniert hat. Es geht um die Bewahrung oder Entwicklung von Individualität, auch unter solchen extremen Bedingungen.«