Sein Theaterstück Ghetto machte Jehoschua Sobol weltbekannt. Viele erinnern sich noch heute, fast 30 Jahre später, an kleinste Details der Inszenierungen und an den starken emotionalen Eindruck, den das Stück (eine Mischung aus Drama und Musical) über die letzten Tage des Ghettos Wilna und die moralischen Konflikte seiner Insassen auf sie gemacht hat.

Darin sind sich fast alle Zuschauer einig, die die Uraufführung 1984 in Haifa, die gefeierte deutsche Erstaufführung von Peter Zadek im selben Jahr in Berlin oder eine Adaption für andere Bühnen in der Bundesrepublik gesehen haben.

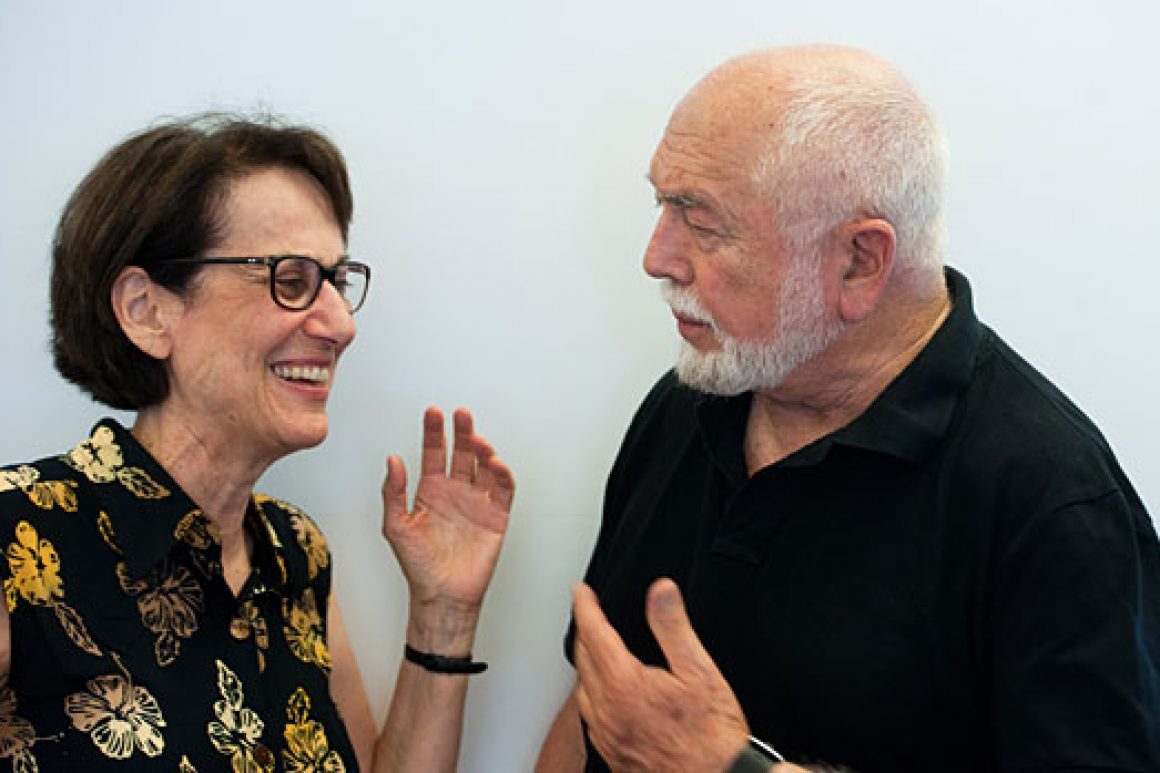

Erzähler Vergangene Woche war der israelische Theater- und Romanautor Sobol bei der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Berlin zu Gast. Den Teilnehmern der Tagung »Jüdische Geschichten – Zwischen Tradition und Moderne / Israelische und jüdische Literatur im Fokus« stellte der 73-Jährige nicht nur die Entstehungsgeschichte von Ghetto, sondern in einem Kurzdurchlauf sein gesamtes Oeuvre vor – in mehrstündigen Gesprächen, die von Anat Feinberg, Professorin für Hebräische und Jüdische Literatur an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, moderiert wurden.

Erzählen kann Sobol, ein Sohn osteuropäischer Einwanderer, der von seiner Großmutter (einer Bundistin) Jiddisch gelernt hat und mit dem Publikum der Tagung fließend Deutsch sprach, wie kein Zweiter. Und so war auch eines seiner Themen der »Narrativ« – oder die Frage, ob es möglich ist, die Wirklichkeit als Teil einer Kultur oder als Teil der Geschichtsschreibung unverfälscht wiederzugeben.

Gerade der säkulare Israeli Sobol, der 1939 in Tel Mond geboren wurde, jahrelang im Kibbuz lebte, für die sozialistische Tageszeitung »Al HaMischmar« arbeitete und bis heute zu den schärfsten Kritikern der israelischen Rechten zählt, weiß genau, wie sehr Erzählen von Meinung geprägt wird.

Nicht nur im Nahen Osten, sagt Sobol, sondern auch im Privatleben seien Geschichten niemals ganz wahr: »Der israelische Narrativ und der palästinensische Narrativ führen zu einem tödlichen Zusammenstoß. Nur wenn man bereit ist, zuzugeben, dass die eigene Geschichte nicht bis ins Detail stimmt, kann man zusammenleben.« Doch Frieden, so Sobol, sei immer noch machbar: »Wir Juden haben schon viele unmögliche Situationen möglich gemacht.«

Fanatiker Auch sich selbst hat der Theatermann, wie er im Gespräch mit Anat Feinberg schilderte, schon in unmögliche Situationen gebracht. Sein Theaterstück Das Jerusalem-Syndrom, in dem er den Kampf der Zeloten gegen die Römer mit der Agenda extremistischer Siedler gleichsetzte, führte 1988 zu einer Schlägerei im Theater von Haifa, zu tagelangen Protesten gegen das Stück und schließlich zu Sobols Rücktritt als künstlerischer Leiter.

Statt »zwei Jahre nur Komödien zu spielen«, wie ihm damals nahegelegt wurde, ging er für eine Zeitlang nach London und arbeitet seitdem ausschließlich als Autor. Bis heute mischt er sich mit Lust an der Provokation, aber auch mit Verzweiflung an der Realität in die israelische Tagespolitik ein – das blieb bei seinem Auftritt in Berlin nicht verborgen.

Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung, sagte, Sobol habe den mehr als 50 Tagungsteilnehmern einen »Einstieg in sein Lebenswerk« gezeigt, der sehr neugierig mache. Auch heute sei Sobol in Deutschland weiterhin präsent, etwa mit einem neuen Theaterstück über Joseph Süß Oppenheimer, Der Kaufmann von Stuttgart, aufgeführt ebendort. Sobol wiederum zeigte sich angetan von seinem Publikum, das bei drückender Hitze seine Plätze bis in die Nacht hinein nicht verließ: »Sie hatten sehr viel Geduld«, sagte der Dramatiker.

LYRIK Am Mittwochabend hatte Anat Feinberg die Veranstaltung eröffnet – mit der nie eindeutig zu beantwortenden Frage, wie »jüdische« Literatur denn zu definieren sei. Im Anschluss las der Lyriker Max Czollek aus seinem Debütband Druckkammern – als Vorbilder nennt der junge Dichter, geboren 1987 in Ost-Berlin, Paul Celan, Theodor Kramer und Thomas Brasch. Die Schoa ist präsent in seinen Gedichten; sein Großvater, der Kommunist Walter Czollek, hatte das KZ überlebt. Zu Wörtern wie »viehwaggons« und Zeilen wie »wenn es sein muss / denkt er an auschwitz« in seinen Gedichten stellt der Enkel klar: Er behandle keine »jüdischen« Themen, sondern »ich schreibe über deutsche Themen«.

»Kennt ihr Lea Goldberg?« Am Donnerstag setzen sich die Seminarteilnehmer in Workshops mit deutsch-jüdischer, russisch-jüdischer und israelischer Literatur und Sprache auseinander. Offen und teilweise sehr persönlich sind die Diskussionen, bei denen nicht das Vorwissen, sondern die Freude an den Texten im Vordergrund steht – und der eigene Bezug zu »jüdischen« und israelischen Themen.

Und während sich die Teilnehmer des Workshops von Karen Frankenstein, einer Doktorandin von Anat Feinberg, mit Goldberg, Maxim Biller und Yoram Kaniuk beschäftigen, liest ein junger Mann im Nebenzimmer mit russischem Akzent aus dem Buch Schimons Schweigen von Vladimir Vertlib vor: »Bevor ich Zionist wurde, war ich Russe, aber die anderen sahen in mir nur den Juden.« Und spätestens bei der Lektüre der Autorin Olga Grjasnowa (deren Heldin Mascha Kogan keine Lust hat, ständig auf die politische Situation in Israel angesprochen zu werden) reden die Teilnehmer nicht mehr nur über Literatur, sondern auch über sich selbst.

Standort Workshop-Leiterin Yana Lemberska, die ebenfalls bei Feinberg promoviert, lässt die Diskussion bewusst zu. Denn die Themen, die die Teilnehmer (unter ihnen viele Studentinnen) interessieren, sind die gleichen, mit denen sich die jüdischen Autoren russischer Herkunft auseinandersetzen: »Israel, die Beschäftigung mit dem Judesein in Deutschland oder Österreich – und jüdische Identität.«

Fühlen sie sich für Israel verantwortlich? Die Antworten auf Lemberskas Frage fallen unterschiedlich aus. Eine Teilnehmerin aus Mönchengladbach berichtet über Drohungen gegen die jüdische Gemeinde; eine 26-Jährige aus Stuttgart versucht eine Standortbestimmung: »Israel ist unsere Heimat. Und Deutschland ist ein Ort, wo man gut leben kann.«

Aus dem großen Saal dringt unterdessen die tiefe Stimme von Anat Feinberg, die den Dichter Jehuda Halevi (1075–1141) zitiert: »Mein Herz im Osten, und ich selbst am westlichsten Rand.« »Worum geht es?«, fragt Feinberg. »Er hat Sehnsucht nach Hause«, antwortet ein Teilnehmer aus Israel. Und schon sind die Literaturfans mitten in einer neuen Diskussion über Heimat und Fremde, werden über die sefardische Aussprache des Hebräischen unterrichtet und dann angeleitet, in einem modernen hebräischen Text Spuren der Pessach-Verheißung zu entdecken.

Von Sobol bis Czollek, von der Hebräischen Bibel bis Etgar Keret: »Das, was man hier bekommt, bekommt man sonst nirgendwo«, lautet das Fazit einer Teilnehmerin an der Literaturtagung. Und Feinberg sagt: »Wir wollen keine Experten und Besserwisser, sondern wir wollen Spaß an der Literatur haben.«