Der ZDF-Sportchef sprach von einer »sprachlichen Entgleisung im Eifer der Halbzeitpause«. Bei der Übertragung des WM-Fußballspiels Australien gegen Deutschland hatte Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein ein Kopfballtor des deutschen Stürmers flapsig kommentiert: Das sei »für Miro Klose doch ein innerer Reichsparteitag«.

Dem verbalen Eigentor folgten Entlas-tungsversuche. So schrieb Tilman Krause in Welt Online am 15. Juni: »Ein innerer Reichsparteitag – das ist nicht Nazi-Sprache. Das ist vielmehr gerade die Persiflierung des bombastischen Nazi-Jargons, wie er im Dritten Reich gang und gäbe war. Das ist, wie man damals gesagt hätte, Berliner Mutterwitz, frech, respektlos, nicht ohne Anteile von Zynismus …«

ironie? Mit dieser Einschätzung folgt Krause der Wissenschaft. Lutz Röhrich im Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten 1991, ebenso Brackmann und Birkenhauer in ihrem Buch über NS-Deutsch 1988 sowie Küppers im Wörterbuch der deutschen Umgangssprache 1990 schreiben, dass die Wendungen »innerer Reichsparteitag« und »innerer Vorbeimarsch« mit parodistischer Beziehung auf die Nürnberger Nazi-Großaufmärsche aufgekommen seien.

Aber sind es tatsächlich nur Distanz und Ironie, die mitschwingen, wenn heute unbefangen Nazi-Vokabular verwendet wird? Der NS-Jargon ist ausführlich dokumentiert und ergründet, doch sein zähes Fortleben wurde bis vor Kurzem kaum systematisch erforscht. Klammheimlich – das bezeugte schon Victor Klemperer in LTI: Notizbuch eines Philologen – hat sich eine Vielzahl von Wörtern, die während des Dritten Reichs geprägt wurden, und damals sehr spezifische, brutale Bedeutungen hatten, in unsere Alltagssprache eingeschlichen. »Das Material wurde sichergestellt«, »Ich habe mir ein Bier organisiert«, »In der Mercedes-Box brach fanatischer Jubel aus« – solche Äußerungen hält man heute ebenso für normal wie die Begriffe »Staatsakt« und »Dachorganisation«, weil sie zu gängiger Sprachmünze geworden sind. In den 60er-Jahren notierte Hans-Magnus Enzensberger, dass Arbeiter in Frankfurter Vorortzügen die Phrase »bis zum Vergasen« naiv im Sinne von »bis zum Umfallen« benutzten, Heinrich Böll beklagte, dass der Gebrauch des Wortes »ausmerzen« niemanden scherte.

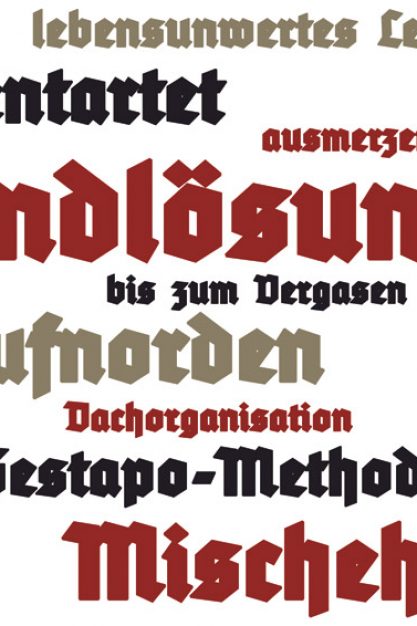

Idiome Mit zeitlicher Distanz zum Dritten Reich ist dessen Vokabular nicht außer Gebrauch geraten, im Gegenteil. Thorsten Eitz und Georg Stötzel belegen in ihrem, im Rahmen eines Projekts der deutschen Forschungsgemeinschaft erstellten, Wörterbuch der »Vergangenheitsbewältigung« 2007 detailliert, wie seit Ende der 90er-Jahre Politiker, Literaten und Kirchenvertreter zunehmend »belastete« Idiome für aktuelle Ziele instrumentalisieren. Dabei werden die schaurigsten am häufigsten benutzt: »Mischehe«, »Endlösung«, »Gestapo-Methoden«, »lebensunwertes Leben«; ein Bischof schwätzte von »entarteter« Kultur. Immer noch gängig ist auch das Wort »aufnorden«. Dieser NS-Begriff wird, wie Cornelia Schmitz-Berning in ihrem Vokabular des Nationalsozialismus 2007 schreibt, »heute ... ironisch in der Bedeutung aufhellen, aufbessern verwendet: ›Das Image muss ein bisschen aufgenordet werden‹«. Ursprünglich hatte »aufnorden« eine alles andere als witzige Bedeutung. Bezeichnet wurde damit eine Politik, die den Bevölkerungsanteil der »nordischen Rasse« erhöhte. Der Duden definiert 1934: »Mit nordischem Element erfüllen«.

Ideologie Dass NS-Jargon vielen heute locker und ohne Wissen um die Hintergründe von der Zunge geht, hat auch mit der Lexikografie zu tun. Historische Konnotationshinweise finden sich kaum in deutschen Glossaren. Schließlich sind sie selbst nicht unbelastet, auch der Duden, der für die meisten Deutschen synonym für die Gattung des Wörterbuchs steht. Wolfgang W. Sauer hat die Historie des Nachschlagwerks untersucht (Der Duden. Geschichte und Aktualität eines »Volkswörterbuchs« 1988) und zieht über die Ausgaben der NS-Zeit das Resümee: »Der Grad der Nazifizierung und ihr früher Zeitpunkt sind bemerkenswert.« Nach Ende des Dritten Reichs entnazifizierte man das Wörterbuch oberflächlich. In der auf dem 1942er-Duden basierenden ersten Nachkriegsausgabe von 1947 wurden alle mit »NS-« beginnenden Wörter getilgt und durch Einträge wie »nebbich« oder »Nazi« ersetzt. Eine ideologiekritische Aufarbeitung aber fand nicht statt.

Als der Duden-Herausgeber, das Bibliographische Institut Mannheim, 1976 Das große Wörterbuch der deutschen Sprache vorlegte, mahnte der Literaturkritiker Walter Boehlich im Spiegel, es gäbe Wörter im Deutschen, die man nicht neutral abhandeln könne. »Mich schaudert’s, wenn ich zum Worte ›arisieren‹ 1976 lese: jüdischen Besitz in arischen (= deutschen) überführen. Ich halte es für eine Verharmlosung, wenn unter ›aufnorden‹ nichts erwähnt wird als die Behandlung von Malzkaffee oder Frauenhaaren. Es war damals ein bisschen anders. Erst Aufartung und Aufnordung, konnte man in Günthers Kleiner Rassenkunde lesen, werden die Deutschheit retten. Man weiß, wie das gemacht worden ist. Nicht mit Malzkaffee und Frauenhaaren.«

Christoph Gutknecht ist emeritierter Professor für Englische Linguistik an der Universität Hamburg. Von ihm ist zuletzt erschienen: »Lauter böhmische Dörfer. Wie die Wörter zu ihrer Bedeutung kamen« (C. H. Beck, 9,90 €)