»Was passiert, wenn Linea einen Fernseher kaufen möchte, plötzlich ein Angebot entdeckt und feststellt, dieses Gerät gibt es nebenan sehr viel günstiger? Doch dafür müsste sie eine Wegstrecke zurücklegen? Würde sie das wirklich tun?« Robert Aumann blickt vom Pult aus in die große Halle. Dort sitzen 250 junge Ökonomen und wollen wissen, was sein Denken ausmacht, wie er Szenarien entwickelt und wie er kommuniziert. Mit 92 Jahren war der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften des Jahres 2005 unlängst der älteste Teilnehmer der Lindauer Tagung der Nobelpreisträger.

»Die Spieltheorie (englisch: Game Theory) ist eine komplizierte Sache«, meint er. Mit Zahlen habe das gar nicht so viel zu tun, eher mit Annahmen, die man unter gewissen Bedingungen berechne. Es seien Modellierungen von Situationen, um herauszufinden: Was wäre, wenn …?

zahlen Die Wirtschaftswissenschaften, aber auch Rechts-, Politik- und Sozialwissenschaften bedienen sich dieser Spieltheorie, und Robert Aumann hat sie entscheidend mitgeprägt. Der Mathematiker ist einer der bedeutenden Vertreter der Spieltheorie. »Zahlen sind nicht mein Ding – ich beschäftige mich mit Theorien und Berechnungen!« Weil ihn schon sehr zeitig interessierte: Würde die Entscheidung X auch in der Situation Y getroffen werden unter Annahme der Voraussetzung Z?

Aumann und sein Kollege Michael Maschler knackten ein 2000 Jahre altes Talmud-Rätsel.

Klaus M. Schmidt, Professor für Volkswirtschaftslehre in München, der für die alle drei Jahre stattfindende Tagung der Wirtschaftswissenschaftler zuständig ist, gehört zu Aumanns Bewunderern. »Robert Aumann ist einer der herausragenden und sehr wichtigen Vertreter der Spieltheorie. Er hat schon sehr früh, in den 60er-Jahren, wesentliche Beiträge dazu geleistet. Vielleicht sollte man auch sagen, dass die Spieltheorie etwas ist, wo jüdische Wissenschaftler eine wichtige Rolle spielen.« Denn immer wieder stellten sie Bezüge zum Talmud her, das sei auffallend.

teilungsproblem So verwendeten Robert Aumann und sein Kollege Michael Maschler die Spieltheorie auch dazu, um talmudische Probleme zu analysieren. In den 80er-Jahren knackten sie das rund 2000 Jahre alte Rätsel um das »Teilungsproblem«, ein Dilemma, das die Aufteilung des Erbes eines verstorbenen Ehemanns auf seine drei Ehefrauen in Abhängigkeit vom Wert des Erbes im Vergleich zu seinem ursprünglichen Wert erklären sollte. Ebenso beschäftigte sich Aumann mit der Erforschung der »Bibelcodes« – in seiner Position als religiöser Jude und Mann der Wissenschaft.

Aumann war der Erste, der 1974 das Konzept des »korrelierten Gleichgewichts« in der Spieltheorie definierte. Ebenso führte er später die erste rein formale Darstellung des Begriffs des Allgemeinwissens in der Spieltheorie ein und ist bekannt für seinen »Übereinstimmungssatz«.

Robert John Aumann lebt heute in Jerusalem.

Der gebürtige Frankfurter war schon als Kind von Geometrie fasziniert, von Analysen, Veränderungen, Zahlenspielen, und bekam seinen Impuls wohl von einem engagierten Lehrer in der US-Highschool. Er habe ihn stark geprägt und ausgelöst, dass Mathematik sein Thema wurde. Dabei hätte alles auch anders kommen können. »Wir hatten einfach Glück, dass wir ein Ticket in die USA bekamen.«

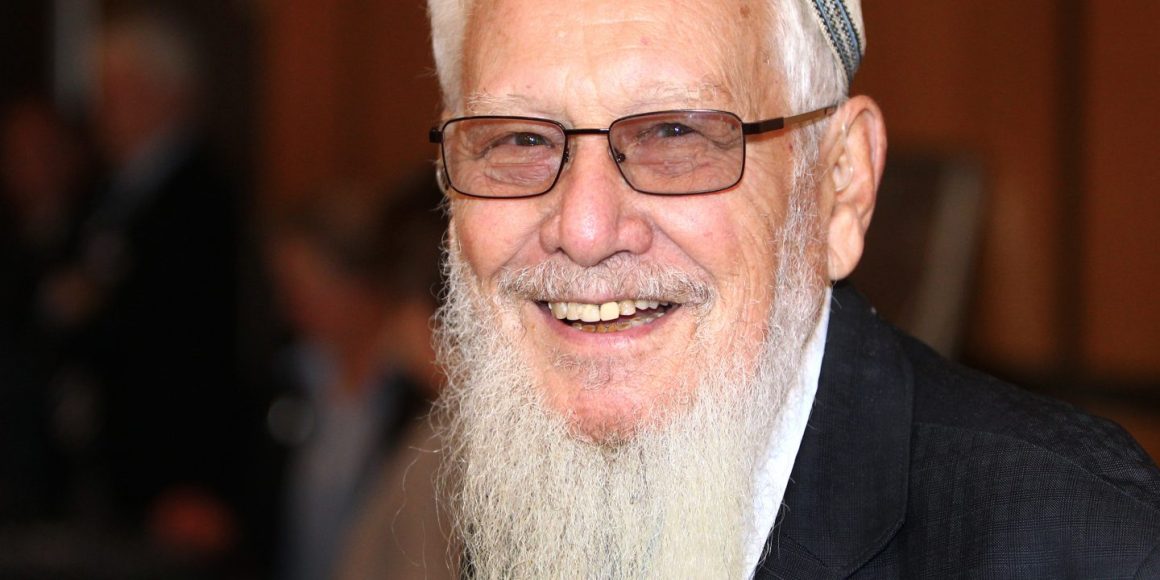

NS-Propaganda Es war im August 1938, als Aumanns Familie beschlossen hatte, Frankfurt am Main so schnell wie möglich zu verlassen. Damals war er sechs Jahre alt und habe doch schon viel mitbekommen. An die Friedberger Anlage und die Synagoge könne er sich noch gut erinnern sowie an Rabbiner Hirsch und auch daran, wie selbst ihn als Kind die NS-Propaganda der Straße bösartig infiltrierte. Es war »nach dem Anschluss, you know?«, und Robert Aumann blickt aus wachen Augen, schütteres Haar, flirrender weißer Bart, »nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich«.

Er erinnert sich klar und mag doch nur wenig darüber reden, aber eines erscheint ihm rückblickend so makaber, dass er es doch erzählen möchte. »Wir Juden wurden damals alle gefragt und sollten abstimmen, ob wir es richtig fanden, dass ausgerechnet unser Rabbiner Hirsch in Arrest kam, weil der gegen den ›Anschluss‹ war. Und wir zwei jüdischen Jungen, ausgerechnet wir, waren so stark beeinflusst, mein Bruder und ich, wir stimmten mit Ja. Ist das nicht verrückt?«

Der Rabbiner kam tatsächlich für kurze Zeit in ein Konzentrationslager. »Obwohl es doch eine geheime Abstimmung war.« Robert Aumann schüttelt den Kopf und sagt auf Deutsch: »Juden waren also nicht erwünscht.« Die Familie packte die Taschen und verließ mit viel Glück, aber ohne alles das Land. Ein Neuanfang mit viel Armut und unter harten Bedingungen, von denen Robert Aumann manchmal auch erzählte. Die Familie musste sparen und die Mutter alles, was es gab, fair aufteilen zwischen den beiden Kindern. Er und sein vier Jahre älterer Bruder wuchsen in den USA auf. Es habe eine Prämisse gegeben: »Bildung. Bildung. Bildung.« Die Eltern hätten immer darauf geachtet.

israel Erst später zog es beide nach Israel. Damals war Robert Aumann schon 26 Jahre alt. »Wir waren eigentlich gegen den Zionismus, doch das wandelte sich um 180 Grad. Wir wurden in den 50er-Jahren zu Befürwortern und haben uns ganz bewusst für das Land entschieden.«

Nach Frankfurt am Main kehrte er nie zurück – »nur einmal, mehr aus Zufall«, da habe er wegen eines Fluges dort übernachten müssen. Ansonsten, so scheint es, macht er einen großen Bogen um seine Geburtsstadt. Denn geprägt hat ihn, den orthodoxen Juden, bis heute der US-amerikanische Hintergrund. In New York studierte er Mathematik, am Massachusetts Institute of Technology erwarb er den Master und wurde später promoviert.

Heute lehrt dort Joshua Angrist. Wie Robert Aumann ist auch er Mathematiker und Nobelpreisträger (2021). »Wir waren früher Kollegen«, lacht Joshua Angrist, der zuvor in Harvard lehrte, später – wie Aumann – an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Dort trafen sie einander und hatten doch wenig miteinander zu tun. Sie waren nicht am selben Campus tätig, der eine sei Empiriker, der andere Theoretiker, erklären sie – man habe jeweils Respekt vor der Arbeit des anderen.

Geprägt hat ihn, den orthodoxen Juden, der amerikanische Hintergrund.

Aumann reise hin und wieder nach Deutschland, aber eben nur beruflich, meint er, »nicht als Tourist«. In Bonn habe man ihm eine Ehrendoktorwürde verliehen, es sei lange her. Robert Aumann blickt auf ein langes, aktives Leben zurück – wirkt geistig fit, voller Energie, Lebenshumor und Neugier. Nicht nur mit dem wesentlich jüngeren Joshua Angrist parliert er mit viel Freude, auch mit den Nachwuchsökonomen befindet er sich leidenschaftlich und nahbar im Gespräch.

Was macht seine Forschung, sein Leben aus? Wie beschreibt er den Weg seiner Karriere? Er überlegt kurz. Man könne das nicht sagen, ein Rezept habe er nicht. »Mach das, was dich interessiert. Dann machst du das auch gut. Und wenn du das, was dich interessiert, gut machst, dann hast du auch Erfolg und machst es gerne.« Ein simpler Satz des großen alten Mannes, der Frankfurt seit seiner Flucht mit der Familie nie wieder bei Tag betreten hat und doch mit dem heutigen Deutschland nicht hadert.