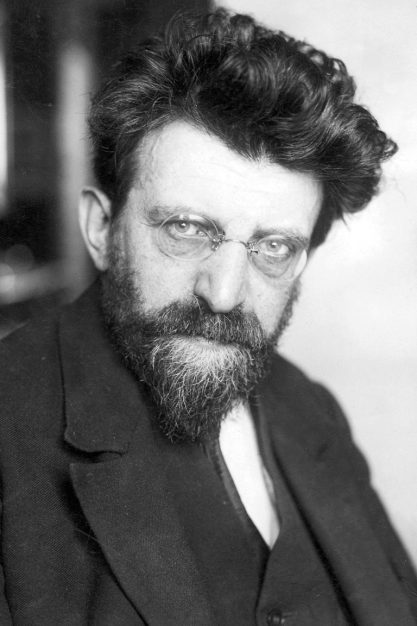

Als »Selbstmord« wurde sein Tod im nationalsozialistischen Deutschland ausgegeben. Doch der angebliche Suizid von Erich Mühsam (1878-1934) war in Wirklichkeit ein Mord: Der Schriftsteller wurde in der Nacht zum 10. Juli 1934 im KZ Oranienburg von der SS umgebracht. Der gewaltsame Tod des Anarchisten, der für das Ideal einer freien und herrschaftslosen Gesellschaft einstand, erregte vor 90 Jahren international großes Aufsehen und lenkte ebenso früh wie folgenlos den Blick auf den Terror der Nazis.

Furchtbar zugerichtet, zu Tode geprügelt und dann aufgehängt, so beschreibt ein Mithäftling in seinen Erinnerungen den Leichnam des 56-jährigen Dichters. Der Schutzverband Deutscher Schriftsteller rief im französischen Exil zu einer Gedenkfeier auf. Anna Seghers und Egon Erwin Kisch waren unter den Rednern, Proteste deutscher und ausländischer Schriftsteller wurden verlesen. Der Künstler George Grosz setzte dem Dichter mit Aquarellen ein Denkmal.

Mühsam, prominentestes Todesopfer des Konzentrationslagers Oranienburg, gehörte nicht zufällig zu den frühen Opfern des Hitler-Regimes: Als Mitbegründer der Münchner Räterepublik brandmarkte ihn die extreme Rechte als »Novemberverbrecher«. Seit langem war er als Gegner des Nationalsozialismus bekannt und rief bis zuletzt zum Kampf gegen den Faschismus auf.

Schneidende Schärfe

Als Kämpfer für die »Unterdrückten, Leidenden, Enterbten« wurde er von seinen Mitstreitern beschrieben, als »der typische fortschrittliche jüdische Intellektuelle«, als »Repräsentant des modernen Kulturmenschen«, als »Feind allen Philistertums« mit Humor von schneidender Schärfe und als Anwalt der Menschlichkeit. »Sich fügen heißt lügen«, lautet eine seiner bekanntesten Gedichtzeilen. »Anarchie ist die Gesellschaft brüderlicher Menschen, deren Wirtschaftsbund Sozialismus heißt«, fasste er seine Ideen einmal kurz zusammen. Und: »Anarchie bedeutet Herrschaftslosigkeit.«

Der Auseinandersetzung mit Autoritäten hat sich Mühsam bereits als Schüler verschrieben. Am 6. April 1878 wird er als Sohn eines jüdischen Apothekerehepaares in Berlin geboren, bald darauf zieht die Familie nach Lübeck. Dort wird er 1896 nach Veröffentlichung einer Glosse über den Schuldirektor »wegen sozialistischer Umtriebe« vom Gymnasium verwiesen. Im mecklenburgischen Parchim setzt er die Schule fort und beginnt wenig später eine Apothekerlehre.

Mit 22 Jahren geht er nach Berlin zurück und wird dort als Redakteur der Zeitschrift »Der arme Teufel« unter Polizeikontrolle gestellt. 1910 klagt man ihn in München wegen »Geheimbündelei« an.

Schwere Misshandlungen

»Ein sonderbares Volk, das sich immer an der verkehrten Stelle begeistert«, schreibt er in dem Jahr über seine deutschen Landsleute in seinem Tagebuch. Im Ersten Weltkrieg steht Mühsam bald auf Seiten der Pazifisten und wird von der Polizei überwacht. Für seine Beteiligung an der Münchner Räterepublik wird er 1919 zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt, von denen er ein Drittel abbüßen muss.

Noch nach der NS-Machtübernahme spottet Mühsam über Hitler, Ende Februar 1933 wird er verhaftet. Es folgen fast 17 Monate schwere Misshandlungen in Gefängnissen und Konzentrationslagern bis zur Ermordung im KZ Oranienburg. »Dass ein Mann mit solch glänzenden Qualitäten dem Ungeist des sogenannten Dritten Reiches zum Opfer fallen musste, ist eine der großen Tragödien unserer Zeit«, schrieb sein Freund und politischer Weggefährte Rudolf Rocker.

Mühsam wurde am 16. Juli 1934 auf dem Waldfriedhof in Berlin-Dahlem beigesetzt. »Wollt ihr denen Gutes tun, die der Tod getroffen«, schrieb er in einem seiner Gedichte über das Ende des Lebens, »Menschen, lasst die Toten ruhn und erfüllt ihr Hoffen.« Das Grab des Anarchisten ist heute ein Ehrengrab des Landes Berlin.