Der Holzboden knarrt, wenn Sven Ballenthin im Perthesforum Gotha durch den Ahnensaal geht. Wer einst im ehemaligen Justus Perthes Verlag zu den wichtigsten Kartografen gehörte, ist hier – neben dem Gründer – auf einem Bild verewigt.

Schrank Ein Raum weiter: Dort steht ein zunächst unscheinbarer mittelgroßer Schrank, schwarz lackiert. Innen werfen tiefgrüne Gardinen an den Scheiben ihre Falten. Der Historiker öffnet die Türen und zeigt auf neun Regalreihen: der Hofkalender. Ballenthin rechnet vor: »Wenn man alles zusammennimmt, sind es 700 Bände. 20 laufende Meter.« Der erste Kalender stammt aus dem Jahr 1764.

Fast vollständig sei die Sammlung in Gotha erhalten, erklärt der Archivar, nur drei Exemplare fehlten. Bis zum Jahr 1944 wurden diese Taschenbücher verlegt. Kaum größer als eine Zigarettenschachtel, schimmern die Einbände in rot-goldenem Leinen, braunem Leder, grüner oder beigefarbener Papierhülle.

Was immer die Kunden verlangten – von edel bis einfach –, die Verleger stellten sich darauf ein und produzierten wunschgemäß. Und sie beachteten noch etwas, was heute erstaunt: die Fest- und Feiertage der anderen Religionen. »Der jüdische Kalender gehörte von Anfang an mit dazu«, sagt Ballenthin.

SAMMELSURIUM Was heute keineswegs überall selbstverständlich ist, war damals in Gotha Standard. Die kleinen handlichen »Gothaischen Taschenbücher und Hofkalender« mussten nicht nur bequem in eine Jackentasche oder Damenhandtasche passen, sie waren ein Sammelsurium an nützlichen Informationen: Maße, Münzen, Gewichte im Vergleich, Tabellen, Umrechnungen – Wichtiges und Unterhaltsames stand komprimiert nebeneinander.

Vor allem aber stellte man sich auf die diversen Jahresrechnungen der anderen Religionen und Kulturen ein. Wissenschaftler erklären das mit dem damaligen großen Interesse an fremden Händlern, Reisenden, fernen Gelehrten oder auch Handwerkern, die eigene Ruhepausen hatten, ihre Feiertage zelebrierten und dann unabkömmlich waren.

Gottfried Kirch ging es mit seinem Kalender von 1667 um Respekt.

Mehrere Kalendersysteme wurden damals nebeneinander zwischen den Buchdeckeln publiziert. Zum einen der Gregorianische Kalender, benutzt im römisch-katholischen Raum. Dann der sogenannte »verbesserte Kalender«, der in protestantischen Gegenden beliebt war, und der Julianische Kalender, der in Russland bis zur Oktoberrevolution Gültigkeit hatte.

Feiertage Blättert man weiter, so kommt man zum jüdischen Jahreskalender. Dort sind die Feier- und Festtage verzeichnet, die für Nichtkundige übersetzt sind. 1824 kam zudem erstmals ein »Kalender der Türken« als Jahresübersicht hinzu.

Der Kalender sollte einen hohen Nutzwert für den Alltag haben. Wer darin blätterte, wurde auch über Mondphasen informiert, über Sonnenauf- und -untergänge, den Stand der Sonne in den Sternzeichen sowie alles, was die astronomische Forschung ab 1800 zu vermitteln vermochte. Gotha war auch diesbezüglich ein Zentrum.

»Der Hofkalender«, sagt Sven Ballenthin, »war ein typisches Geschenk zum Jahreswechsel.« Besonders beliebt war er bei Adel und Bürgertum, denn »wenn man geschäftliche Beziehungen in andere Gebiete hatte, war es dienlich, die Jahresdaten zu kennen«.

Blickt man in die historischen Ausgaben, so fallen die wertvollen Kupferstiche auf. Personen der Zeit werden dargestellt, Szenen aus Theaterstücken, Mythologie und der Bibel, Landesfürsten und Herzöge. Ein Kalender, der informieren wollte, attraktiv sein musste und auch unterhalten sollte.

Bis Mitte der 1820er-Jahre blieb man bei diesem Inhalt, dann verschwanden Stück um Stück die Kalendarien im »Hofkalender« zugunsten anderer Informationen.

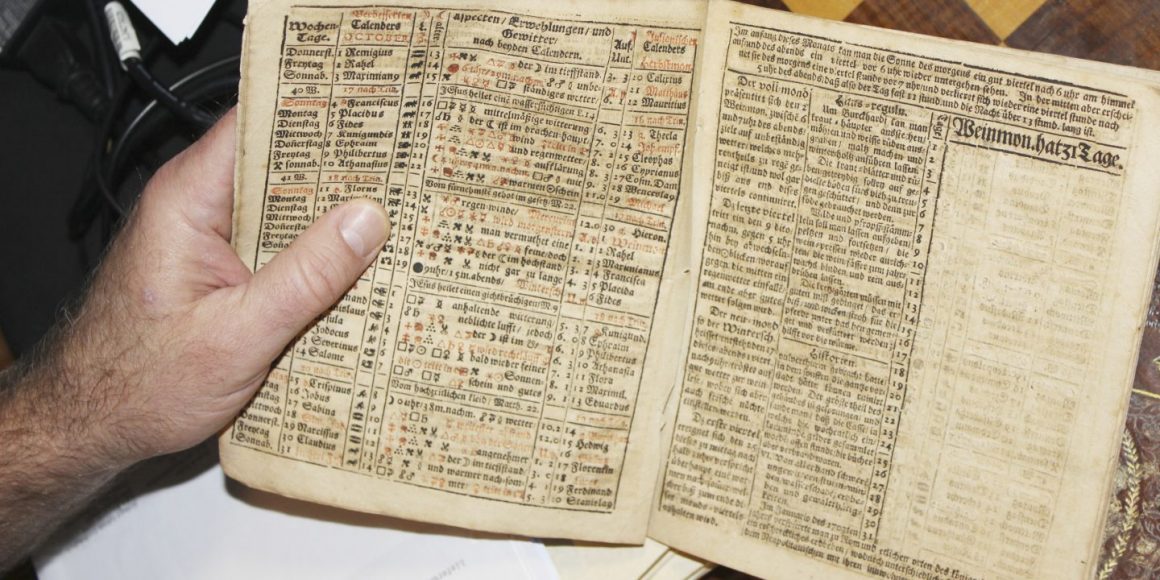

SUKKOT Auch Klaus-Dieter Herbst, Astronomiehistoriker aus Jena, forscht zur Kalenderhistorie. Ihn interessieren unter anderem die Schreibkalender, Bauernkalender und all das, was zwischen 1500 und 1800 auf dem Markt war. In den Händen hält er ein nachgedrucktes Exemplar des Kalendermachers Gottfried Kirch (1639–1710) und blättert darin.

Aus dem Jahr 1667 stammt das Exemplar – »gedruckt in Jena«, freut sich der Historiker. Auch hier stehen Daten aus dem christlichen Kalender völlig selbstverständlich neben denen aus dem jüdischen. »Das ist das erste Beispiel, das wir wirklich greifen können«, erklärt der Historiker. »In einer Spalte sehen wir den christlichen Kalender, auch die Planetenstände, und dann steht hier der Hebräische beziehungsweise ›Juden-Kalender‹.«

Was folgt, sind Erläuterungen zu den Feier- und den Fastentagen: Purim wird erwähnt, das Laubhüttenfest erklärt, und immer folgt eine kleine Ergänzung, wie lange und warum an diesem und den anderen Tagen Ruhe gehalten wird, manchmal auch etwas lapidar: »wegen vielerlei Ursachen willen«.

Zusatz Gottfried Kirch ergänzte seine Kalender im Jahr 1670 und veröffentlichte als Zusatz den arabischen oder »Türcken-Kalender«. 1674 schreibt er nieder, warum er die jüdischen Jahrestermine thematisiert. »Das finde ich auch aus heutiger Sicht von Interesse«, sagt Klaus-Dieter Herbst. Es sei Kirch um den Respekt gegangen. Andere Wissenschaftler bestätigen, dass Gottfried Kirch im 17. Jahrhundert einer der ersten war, die ohne Ressentiments über Juden geschrieben haben.

Klaus-Dieter Herbst nimmt einen Bogen Papier vom Schreibtisch. Derzeit arbeitet er am Handbuch der Kalendermacher. Die vier Bände werden im Frühjahr erscheinen. In mehr als 150 Archiven in Polen, Österreich, der Schweiz und Tschechien hat er recherchiert. Seine Ergebnisse stellt Herbst online: Wer sich für die Kalendergeschichte interessiert, kann das digitalisierte Original jenes Kalenders von 1674 im Internet einsehen.

Händler und Gelehrte wollten sich auf unterschiedliche Kulturen einstellen.

Doch wie ist das große Interesse an dem frühen interreligiösen Kalender zu erklären? Man begegnete sich damals als Händler, als Handwerker, als Gelehrte und wollte wissen, wann man Personen erreicht und wann nicht.

Es galt, sich auf unterschiedliche Kulturen einzustellen, wenn man an den Handelsrouten aktiv war oder eben Tür an Tür als Jude oder Christ nebeneinander wohnte. Auch Klaus-Dieter Herbst hat sich Gedanken gemacht, wie man diese Selbstverständlichkeit des Nebeneinanders wieder aufnehmen könnte. »Warum nicht? Man kann bewusst darauf zurückgreifen«, meint er.

Varianten Was ihn beeindruckt, sind auch die Schreibkalender aus dem 17. Jahrhundert. »Es gab Dutzende Varianten«, erklärt er, »quasi für jedes Interessengebiet den passenden Inhalt mit etlichen freien Seiten, um selbst Notizen zu machen.«

Allein 1679 habe es 135 verschiedene Schreibkalender im deutschen Raum gegeben. »Wir haben noch eine Menge auszuwerten«, sagt er, obwohl es in der Summe schon 15.000 Exemplare waren, die er als Wissenschaftler unter die Lupe genommen hat.

Kalenderportal der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena

Handbuch der Kalendermacher