Der Dreischritt »Migrationskritik – Rassismusvorwurf – Streit um freie Meinungsäußerung« hat es spätestens seit diesem Sommer zu einem Klassiker der hiesigen Erregungsökonomie gebracht. Thilo Sarrazin und seinen Kommentatoren sei Dank. Vielleicht wären zumindest einige Ärgernisse der Debatte erspart geblieben, hätte man den Blick im Frühjahr nach Frankreich gewandt, wo ein ganz ähnliches Spektakel zu beobachten war.

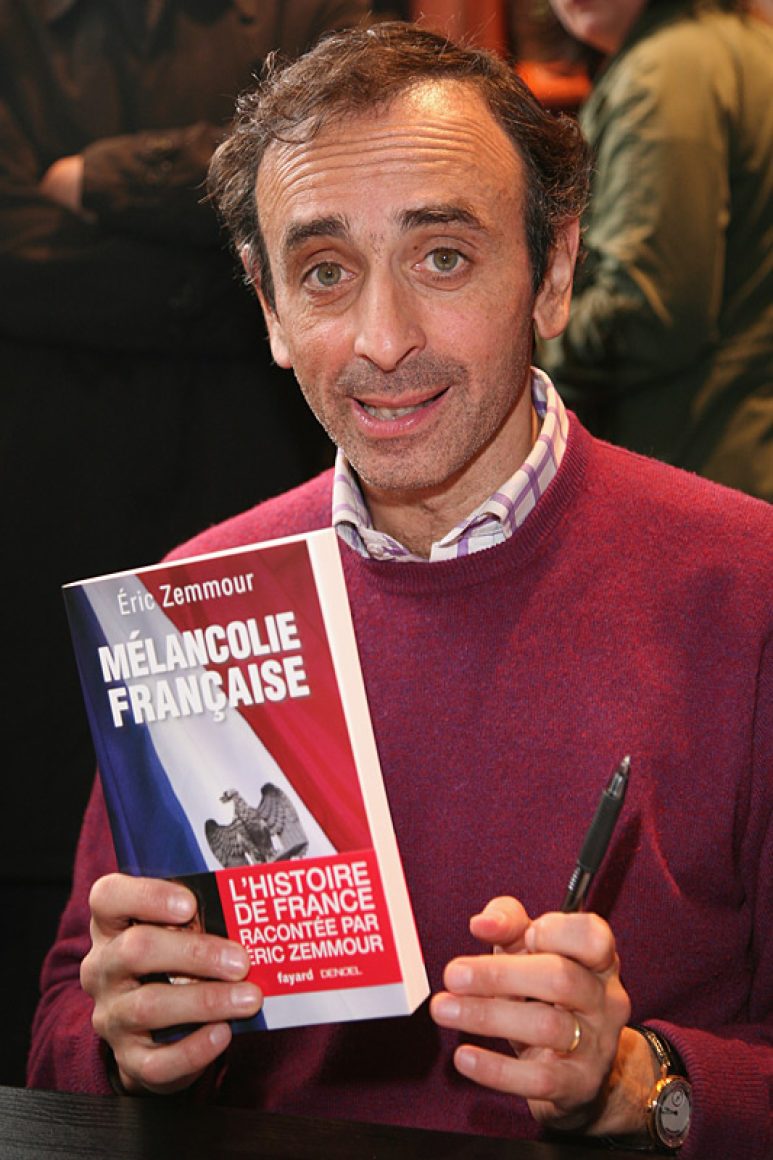

Protagonist des dortigen publizistischen Aufruhrs war Éric Zemmour, ein überaus prominenter Journalist und Kommentator jüdisch-algerischer Herkunft. Zemmour schreibt für das Magazin der großen, regierungsfreundlichen Tageszeitung Figaro, hat eine Radiosendung und tritt als Dauergast in diversen Fernsehformaten auf. Dort wirkt er als Berufsprovokateur in einer Rolle, die seit Staatspräsident Sarkozys amerikafreundlichem Konservatismus eher rar geworden ist.

Zemmour bezeichnet sich selbst als gaullistischen Bonapartisten, also als Repräsentanten einer imperialen Vision der Grande Nation, die gegenüber der EU und dem angelsächsischen Liberalismus extrem ablehnend auftritt, von alter Größe träumt und historisch mit dem Kolonialismus liebäugelt. So anachronistisch seine Interventionen inhaltlich auch wirken mögen, dank seines Charmes und seiner Redegewandtheit versteht es Zemmour, ihnen durchaus wohlmeinende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

sargnagel Im März stellte Zemmour sein neues Buch vor, ein Lamento über die in Vergessenheit geratene beziehungsweise von England und Deutschland hintertriebene Mission Frankreichs, Europa zu dominieren. Neben Unappetitlichkeiten wie einer Rehabilitierung Philippe Pétains sorgte das Machwerk vor allem durch warnende Prognosen für Aufregung, die für das zukünftige Frankreich eine muslimische Bevölkerungsmehrheit in Aussicht stellten und vor einem Bürgerkrieg warnten.

Islamische Migranten und ihre Kultur bilden für Zemmour neben dem Freihandel den zweiten Sargnagel für die Nation und ihre Mission. In einem Interview mit einer rechtsextremen Zeitung hatte er Muslime schon einmal als »demografischen Tsunami« bezeichnet, im Fernsehsender Arte fabulierte er von einer schwarzen und einer weißen Rasse. Der eigentliche Skandal entzündete sich aber an seiner Rechtfertigung der überproportionalen Kontrolle von Schwarzen und Arabern durch die Polizei, da diese die Mehrheit der Drogenhändler darstellten.

Nach diesen Äußerungen reichten mehrere Antirassismus-Organisationen Klage ein, der Prozess wurde allerdings auf Anfang 2011 verschoben. In einem Schreiben versuchte sich Zemmour zu rechtfertigen, indem er mit diversen Statistiken hantierte, die seine Behauptungen untermauern sollten, sich aber bald als ungenau und falsch interpretiert erwiesen.

entrüstung Als der Chef des Figaro in Erwägung zog, sich von Zemmour wegen dessen Äußerungen zu trennen, brach ein Sturm der Entrüstung los. Bis ins linke Spektrum hinein warnten Publizisten vor der Beschneidung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und vor der Diktatur der politischen Korrektheit, gerade im Bezug auf den Islam. Zemmour erhielt aber vor allem Unterstützung von rechten und rechtsextremen Kreisen, die für ihn sogar eine Demonstration organisierten.

Der Provokateur selbst nutzt die Gelegenheit, um sich einmal mehr als von den Eliten und Gutmenschen unterdrückte Stimme der eingeschüchterten Mehrheit in Szene zu setzen. Was sich insofern bizarr ausnimmt, als er seine Thesen in allen großen Medien zur Primetime zum Besten geben durfte und noch immer darf, da der Chef des Figaro nach den Protesten von seinen Rauswurfplänen Abstand nahm.

Bumerang Die »Rassifizierung« der gesellschaftlichen Diskussion entwickelte sich für Zemmour zumindest in einem Aspekt zum Bumerang: So ließ ihm der Rechtsextremist Alain Soral in Bezugnahme auf seine jüdische Herkunft das vergiftete Lob zukommen, Zemmour erledige »die Arbeit an unserer Stelle«, könne sich die freie Rede aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer »geschützten Bevölkerungsgruppe« aber auch leisten. Noch unverblümter echote der dunkelhäutige Kabarettist und Antisemit Dieudonné: »Die größten Straftaten werden immer noch von den Juden begangen, wie Bernard Madoff zeigt.«

Großdruck Die bleibende Erkenntnis der immer konfuseren Debatte liegt vor allem darin, dass Zemmours Brandreden allseits dankbar aufgenommen wurden, um auf ihr ein persönliches Süppchen zu kochen. Zemmour selbst, der in der Pflege von Aversionen eine bemerkenswerte Ausdauer an den Tag legt, kann dies nur zupasskommen: Sein Buch setzte sich hartnäckig in den Bestsellerlisten fest.

Damit dies so bleibt, ist im Juli eine Großdruck-Ausgabe auf den Markt gekommen, die der eigentlichen Zielgruppe das Lesen erleichtert: Nun können sich auch die ergrauten, um ihre Privilegien betrogen fühlenden Algerienkämpfer an Aussagen wie dieser erfreuen: »Frankreich liegt nicht in Europa, es ist Europa.«