Der 1894 in Berlin geborene Autor, Lyriker und Komponist Ernst Schoen war in den Jahren der Weimarer Republik das, was man einen »Rundfunk-Pionier« nannte. Als Programmleiter des Südwestdeutschen Rundfunks in Frankfurt hatte er der künstlerischen Avantgarde seiner Zeit die Tür zum damals neuen Medium geöffnet, hatte etwa Bert Brecht zu Radio-Lesungen eingeladen, Paul Hindemith und Arnold Schönberg spielen lassen und dazu seinen Jugendfreund Walter Benjamin zu einem Hörspiel inspiriert, zu dem er die Musik beisteuerte. 1933 musste dann auch der engagierte Kunst-Ermöglicher Ernst Schoen als sogenannter Halbjude aus Deutschland fliehen; zuvor hatte er noch traumatische Tage in einem Hamburger Gefängnis erlebt.

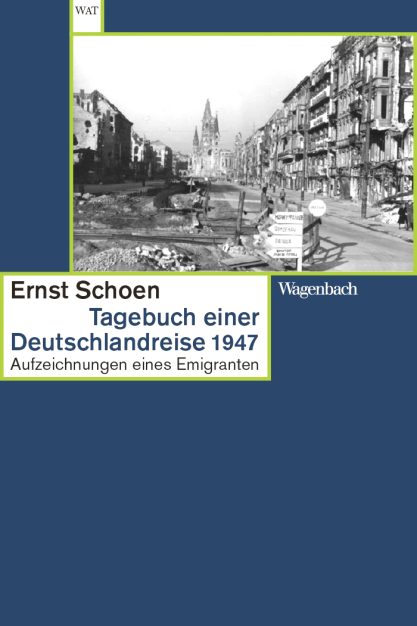

Wie kommt so ein Mensch nach Kriegsende zurück – inzwischen im Auftrag der Deutschen Abteilung der BBC, die sich von ihm Informationen über das Kultur- und Presseleben jener Nachkriegsmonate verspricht? Ernst Schoens Tagebuch einer Deutschlandreise 1947 ist nun erstmals veröffentlicht, samt eines ungemein lesenswerten biografischen Textes des Herausgeber-Duos Sabine Schiller-Lerg und Wolfgang Stenke.

beschönigung Schoen war aus dem Londoner Exil als gebrochener Mann dahin zurückgekehrt, wo längst nicht mehr seine Heimat war. Im Rheinland und in Hessen, in Berlin, Hannover und Frankfurt sieht er sich in jenem Oktober 1947 mit einem maroden Land konfrontiert, dessen Einwohner auf verschiedene Weise Gegenwart und Vergangenheit zurechtlügen.

Dazu einheimische Mentalitätskritiker, die sich gleichwohl noch immer der Sprache des Dritten Reichs befleißigen: »Er nannte die beiden Grundübel der deutschen Lage – der katastrophale Mangel beziehungsweise die Zerrüttung von Grundindustrien und Transportwesen sowie das schlammige Menschenmaterial, das widerstandslos und charakterlos jedem Einfluss sofort nachgibt.«

Als Erst Schoen 1952 schließlich wieder »richtig« in Berlin angelangt, sind in Ost und West die wichtigsten Posten bereits vergeben.

Auf andere Weise aber trägt auch Ernst Schoen Widersprüchliches in sich: Im Londoner Exil hatte er sich 1939 dem Freien Deutschen Kulturbund angeschlossen und dessen kommunistische Orientierung hingenommen, selbst jedoch nie den Wunsch geäußert, der KP beizutreten. Eine besonders bittere Note bekommt die heutige Lektüre seiner Deutschlandreise, wenn man um die späteren DDR-Karrieren jener weiß, die er damals voller Freude und Sympathie in Berlin wiedergetroffen hatte: Hermann Duncker, Klaus Gysi und Heinz Kamnitzer wurden willige SED-Funktionäre, die beiden Letzten sogar Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit.

Als Erst Schoen dann 1952 schließlich wieder »richtig« in Berlin angelangt, sind in Ost und West die wichtigsten Posten bereits vergeben; außerdem ist er nun auch längst nicht mehr der Jüngste. Die erhoffte Zusammenarbeit mit Brecht und Wolfgang Langhoffs Deutschem Theater bleibt sporadisch, Übersetzeraufträge ernähren mehr schlecht als recht.

Stasi Dafür gerät der Exil-Rückkehrer, der im Westsektor lebte, jedoch im Osten arbeitete, ins Visier der Stasi und wird verhört. Und so war es dann ausgerechnet der ostdeutsche Geheimdienst, der 1965, fünf Jahre nach Ernst Schoens kaum beachtetem Tod, ein besonders makaberes Epitaph schrieb: »Die Person trat bisher nicht wieder in Erscheinung, Operatives Interesse besteht nicht mehr.«

Umso berührender, dass nun an das Leben und Schreiben jenes Solitärs erinnert wird.

Ernst Schoen: »Tagebuch einer Deutschlandreise 1947«. Hrsg. von Sabine Schiller-Lerg und Wolfgang Stenke. Wagenbach, Berlin 2023, 175 S., 13 €