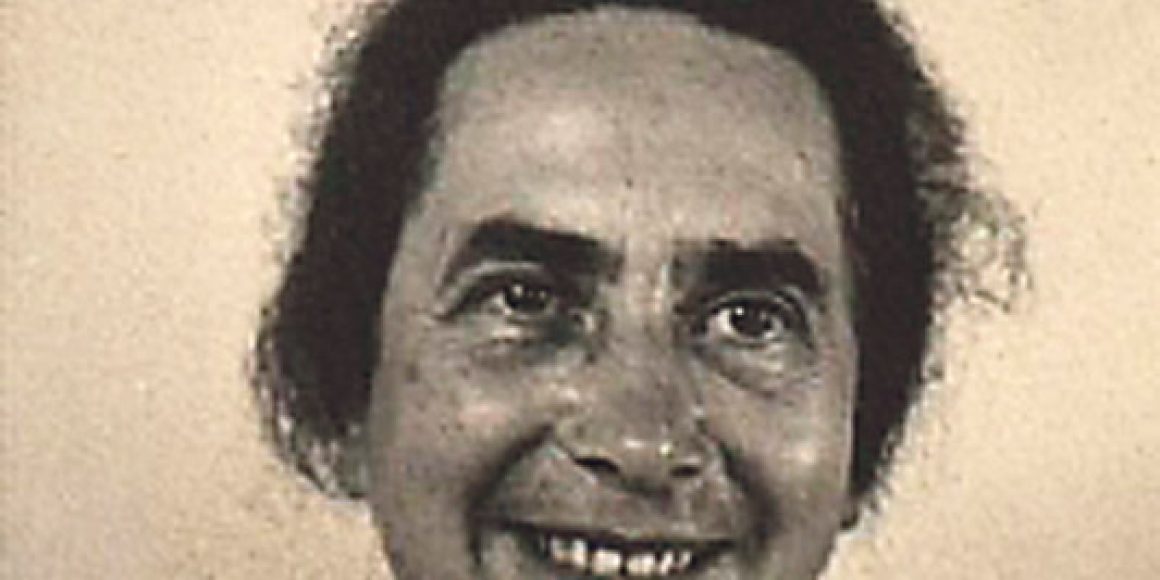

»Wie eine typische Rebbetzin wirkte Recha nun wirklich nicht«, sagt Irene Jacob (Pittsburgh) über ihre unorthodoxe Verwandte. Recha Freier (1892–1984) war Lehrerin, Musikerin, Autorin – und Initiatorin der Jugend-Alijah, die Tausenden jüdischen Kindern die Auswanderung aus Nazideutschland ermöglichte.

Die in Ostfriesland geborene Recha Schweitzer, studierte Philologin und passionierte Pianistin, hatte 1919 Rabbiner Moritz Freier geheiratet und ging 1922 mit ihm für vier Jahre nach Sofia. 1926 kehrt die um drei Söhne angewachsene Familie nach Deutschland zurück: Ihr Mann wird in Berlin Gemeinderabbiner an den Synagogen in der Heidereutergasse, Ryke- und Kaiserstraße, während Recha als Lehrerin, Volkskundlerin und freie Autorin tätig ist und sich der Märchenforschung widmet.

1932 wenden sich fünf arbeitslose jüdische 16-Jährige an die überzeugte Zionistin und bitten sie um Hilfe bei der Übersiedlung nach Palästina. Sie handelt umgehend: Am 12. Oktober 1932 reist die erste Jugendgruppe vom Anhalter Bahnhof in Berlin aus nach Haifa. Mit Hitlers Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 ist Hilfe mehr denn je geboten. Freier gründet das Hilfskomitee für jüdische Jugendhilfe, das sich mit der Jüdischen Waisenhilfe und dem Berliner Kinderheim Ahawa verbindet, und wird Leiterin der Jugendhilfe der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland.

Widerstand Ihr Engagement stößt auf Widerstand der zionistischen Bewegung, die in Palästina keine unerfahrenen Jugendlichen, sondern ausgebildete Fachkräfte haben will. Selbst Henrietta Szold, Direktorin der Jugend-Alijah in Jerusalem, tut sich schwer: »Ich habe hier so viele Probleme und so viele Aufgaben, ich kann nicht noch Kinder aus dem Ausland aufnehmen.« Recha Freier lässt sich nicht entmutigen, besorgt Visa und Schiffspassagen und stellt den Kontakt zu Kibbuzim und zum Jugenddorf Beit Schemesch her. Es gelingt ihr, mit der Sozialarbeiterin Käte Rosenheim etwa 12.000 Kinder aus Deutschland nach England, Dänemark und Palästina zu bringen – zu wenige, wie sie später bedauert.

Als am 13. September 1939 Tausende polnisch-jüdische Männer in Konzentrationslager verschleppt werden, erzwingt Freier die Unterstützung der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und organisiert 30 Blanko-Visa. »Am Rande der Legalität nutzte sie erfolgreich alle Handlungsspielräume, um diese Männer aus den KZs zu befreien und ihnen die Flucht nach Palästina zu ermöglichen«, schreibt Gudrun Maierhof. Freier wird daraufhin ihrer Ämter in der Reichsvereinigung enthoben; sie flüchtet mit Tochter Maayan über Wien, Zagreb, die Türkei, Griechenland und Syrien nach Palästina. Ihr von der Gestapo gesuchter Mann lebt seit 1939 mit den Söhnen in London und kehrt nach der Schoa für kurze Zeit als Gemeinderabbiner nach Berlin zurück.

Recha Freier bleibt in Jerusalem und gründet 1941 das Agricultural Training Center for Israeli Children, 1958 dann die Stiftung Testimonium zur Förderung israelischer Komponisten. Nicht von ungefähr schlug Albert Einstein sie 1954 für den Friedensnobelpreis vor. Das Nobelkomitee entschied anders, doch drei Jahre vor ihrem Tod erhielt sie den Israel-Preis. In Jerusalem trägt heute ein Platz an der Kreuzung Rechov Bustanai und Rechov Rahel Imenu, wo sie im Haus Nr. 35 wohnte, ihren Namen. In Berlin erinnert eine Gedenktafel im Jüdischen Gemeindehaus an Recha Freier, deren Geburtstag sich am 29. Oktober zum 120. Mal gejährt hat.