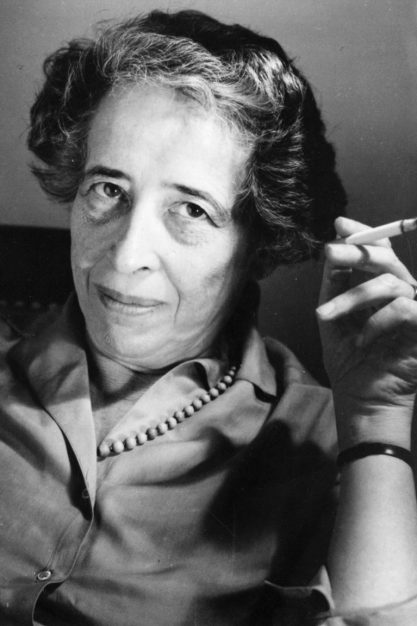

Das Münchner Literaturhaus widmet seine nächste Ausstellung der deutsch-amerikanischen Philosophin Hannah Arendt (1906–1975). Unter dem Titel Das Wagnis der Öffentlichkeit spürt die Schau vom 15. Oktober 2021 bis 24. April 2022 dieser »Prophetin der Freiheit« nach.

Angesichts dessen, dass sie dazu aufrief, die Meinungen anderer auszuhalten, seien ihre Fragestellungen und Themen von großer Aktualität, heißt es in der Ankündigung. Mit der Übernahme der Ausstellung Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert aus dem Deutschen Historischen Museum Berlin setze das Literaturhaus seine Beschäftigung mit dem Demokratiebegriff fort.

demokratie Mit dem Statement »Democracy will win« (Demokratie wird gewinnen) bezog sich der Schriftsteller Thomas Mann (1875–1955) auf die US-amerikanische Verfassung als Garant für Demokratie. Auch Arendt bekannte sich rückhaltlos dazu. Zudem prägte sie maßgeblich zwei für die Beschreibung des 20. Jahrhunderts zentrale Begriffe: »totale Herrschaft« und »Banalität des Bösen«. Sie äußerte sich über Totalitarismus, Antisemitismus, die Lage von Flüchtlingen, den Eichmann-Prozess, die »Rassentrennung« in den USA, Studentenproteste und Feminismus. Nichts davon sei heute abgeschlossen, heißt es.

Im Fokus der Präsentation steht laut Mitteilung Arendt als politische Denkerin und Intellektuelle, die das Wagnis der Öffentlichkeit nicht scheute. So sei es ihr in ihrem Denken um politische und historische Urteilskraft gegangen. Ihre Urteile seien eigensinnig, oft strittig und immer anregend. Arendt habe sich auf kein Programm, keine Partei, keine Tradition berufen. Das mache die Einordnung ihres Denkens schwierig und zugleich interessant.

stationen Die Schau folgt nach Angaben der Veranstalter Arendts Stellungnahmen über das 20. Jahrhundert in zehn Stationen. Als zentrales wiederkehrendes Element der Ausstellung führe eine Hörcollage durch Arendts Urteile und die daraus entstandenen Debatten. Zu sehen seien auch persönlichen Objekte der Philosophin wie Schmuck, Garderobe, Fotos, Dokumente und historische Film- und Rundfunkaufnahmen.

Die gut 200 Objekte stammten aus der Sammlung des Deutschen Historischen Museums und anderen Institutionen, etwa dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach, der Library of Congress in Washington und dem Jüdischen Museum in Frankfurt. kna