Ein Tag im Jahre 1944. Der gerade zum Halbwaisen gewordene Paul Koppel, sieben Jahre alt, erklimmt mit seiner Schwester einen kleinen Hügel am Strand von Tel Aviv. Die Großmutter und die Urgroßmutter, so hatte es ihnen die zur Witwe gewordene Mutter gesagt, hätten die tödliche Falle Budapest doch noch verlassen können und seien nun auf dem Weg übers Meer, hierher nach Tel Aviv. »Allein, sie waren nicht im Kommen und trafen nie ein. Die Erwartung wurde furchtbar enttäuscht. Sie wurde zu einer tiefen, ewig klaffenden Entbehrung. Was mir von Großmutter und Urgroßmutter blieb, war nichts als diese Erinnerung an den Hügel.«

bibliographia judaica Knapp zwei Jahrzehnte später wird er seine Großmutter doch noch finden – und sie erkennt sofort ihren Enkel wieder, ihren »jüdischen Wanderknaben«. Zu dieser Zeit heißt Paul Koppel bereits Elazar Benyoetz, was »Sohn des Ratgebers« bedeutet, er hat Gedichtbände in hebräischer Sprache veröffentlicht und das Rabbiner-Examen abgelegt, ohne freilich in dem Beruf je zu arbeiten. Vor allem: Seit den Kindertagen hat er nicht mehr Deutsch gesprochen, die Sprache der Täter.

Was aber, wenn mit den Wörtern auch die Erinnerung an die vielen Juden verschwindet, die ihre Bücher und Schriften deutsch veröffentlicht hatten, ja, ohne die eine deutsche Kultur niemals denkbar gewesen wäre? »In keiner Literatur«, wird Elazar Benyoetz später schreiben, »manifestierte sich eine so große Liebe zu den Deutschen wie in der jüdischen. (...) Jeder kann sich der deutschen Sprache bedienen, nur Juden können sich ihrer erbarmen.

Die Juden lehnen gern an Wortstämmen und sind um die Wortwurzeln bekümmert.« Und so machte sich ein junger Israeli mit im wahrsten Wortsinn gebrochenem Deutsch nach Europa auf, um Spuren zu suchen und den (später auch realisierten) Plan einer »Bibliographia Judaica« zu verfolgen, welche die von Juden in deutscher Sprache geschriebene Literatur katalogisieren würde.

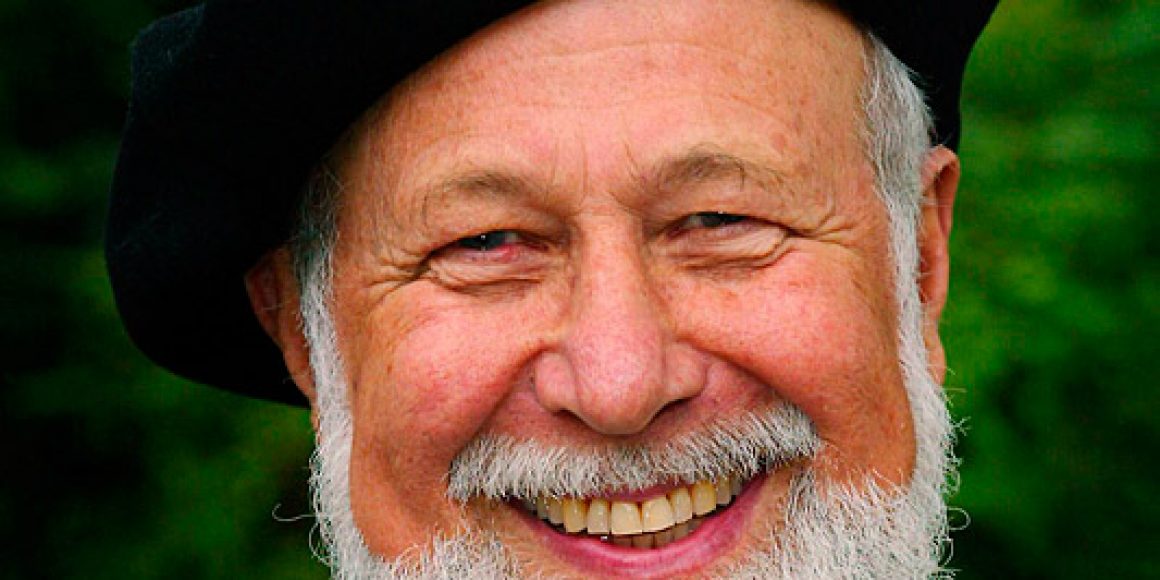

jerusalem Ein halbes Jahrhundert später sitzen wir in Elazar Benyoetz’ Jerusalemer Wohnung in der obersten Etage eines unscheinbaren 50er-Jahre-Wohnblocks. Der agile 75-Jährige – rotes Polohemd, weißer Bart und Kippa – geht immer wieder zu den Bücherregalen, die bis hoch zur Decke gefüllt sind. Mit Sorgfalt zieht er Bücher heraus, deren älteste bereits in den 20er-Jahren erschienen sind. »Sie kennen doch die Werke von Margarete Susman?«, fragt er.

Die in feinem, skrupulösem Deutsch geschriebenen Essays und Betrachtungen der 1966 hochbetagt in Zürich gestorbenen Seelenfreundin von Ernst Bloch und Gustav Landauer sind längst vergessen. Doch Susman war es, die zusammen mit Annette Kolb und Marie-Luise Kaschnitz, und im Gegensatz zum skeptischen Theodor Adorno, die Idee der »Bibliographia Judaica« unterstützt hatte, von der später im Campus- und im K. G. Saur Verlag tatsächlich mehrere Bände erschienen sind.

»Da hatte ich in Margarete Susman also endlich die Großmutter wiedergefunden, die ich nie gehabt hatte, während sie mich als geistigen Enkel adoptierte.« Benyoetz, den Annette Kolb einst den »wilden Hebräer« genannt hatte, lächelt – eine Freude des Dennoch und Trotzdem. In einem seiner Aphorismen, für die er in den Folgejahren berühmt und mehrfach preisgekrönt wurde, heißt es: »Meine deutsche Dichtung platzt aus allen Nöten.«

Verknappung »Sie wissen, wer diesen Stuhl, auf dem Sie gerade sitzen, auch sehr mochte?«, fragt Benyoetz. Ich muss passen. »Nun, Max Zweig, der Vetter von Stefan Zweig. Saß oft hier und ließ sich meine Aphorismen vorlesen. Obwohl sie ihm, dem Dramatiker, doch eigentlich fremd sein mussten in ihrer Verknappung. Ein anderer naher Freund war der Philosoph Michael Landmann ...«

Was wie eine sinnreiche Fügung erscheint: Edith Landmann, die Mutter des 1984 in Haifa verstorbenen Philosophen, hatte dem Stefan-George-Kreis angehört und war in der Stunde höchster Gefährdung vom Meister kalt abgespeist worden. »Ich will Ihnen etwas sagen«, hatte George bei ihrem letzten Treffen 1933 dekretiert. »Wenn ich an das denke, was Deutschland bevorsteht, so ist mir die Judensach im Besonderen nicht so wichtig.« Ein ganzes Menschenleben später schreibt Elazar Benyoetz: »›Eine Welt brach zusammen‹ – aber es war nur ein Wort, das gebrochen wurde. Die deutsche Sprache hat ihre Tröstlichkeit eingebüßt; das ist, was man in ihr nicht suchen darf und doch auch suchen muss.«

In Benyoetz’ von ihm als »Nachbuch« bezeichneten, jetzt erschienem Band Olivenbäume, die Eier legen ist nun die Genese seines Oeuvres nachzulesen, eine ebenso berührende wie literarisch produktive Bewahrungs- und Hinwendungsgeschichte in Aphorismen und Briefauszügen. Und doch dominiert weder hier noch in dem parallel dazu herausgerkommenen Aphorismenband Sandkronen die Rückschau.

Dafür wird der Leser Zeuge, wie ein nach Lichtenberg und Karl Kraus bereits halb vergessenes Genre wieder zu Glanz gelangt. »Ohne Zweifel kommt der Glaube nicht zu seiner Gewissheit«, schreibt der moderat religiöse Benyoetz, dessen Gewährsbuch das biblische Kohelet ist und der zu der Literaturgattung, in der er sich quasi selbst erfunden hat, ein nicht-dogmatisches Verhältnis pflegt: »Ich bin der Zeuge, der nicht überzeugen will.« Und: »Dann hat der Hahn gekräht – und nicht nach uns.«

preise Als Benyoetz 1988 mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis und 2004 mit dem Joseph-Breitbach-Preis geehrt wird, geschieht es zum ersten Mal, dass mit diesen Auszeichnungen ein rein aphoristisches Werk gewürdigt wird, verfasst in einer kristallinen, von mystischen Verschwiemeltheiten freien Sprache: »Die Meinung geht auf dem Gedankenstrich.« »Der Aphoristiker spricht seine Gedanken frei und verfolgt sie nicht.« 1997 nimmt er den Verdienstorden der Bundesrepublik entgegen, in der deutschen Botschaft in Tel Aviv, »wo damals Sand und Orangen waren«, zu jener Zeit, als Paul Koppel auf einem nahen Strandhügel Ausschau hielt nach seiner wahrscheinlich längst ermordeten Großmutter.

Nun wird Elazar Benyoetz am 28. August bei einem offiziellen Empfang der israelischen Botschaft in Berlin von der »Stiftung Bibel und Kultur« für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Und ehe routinierte Sprachschlamperei hier von »ausgleichender Gerechtigkeit« lallt, überlassen wir lieber ihm das lapidare letzte Wort: »Warum musste aus einem hebräischen Lyriker ein deutscher Aphoristiker werden? Die großen Fragen nur ohne Antwort groß.«

Elazar Benyoetz: »Olivenbäume, die Eier legen«, 426 S., 29,90 €; »Sandkronen. Eine Lesung«, 365 S., 24,90 €. Beide Bücher erschienen im Braumüller Verlag, Wien 2012.