Herr Polak, am Ende Ihres Buches »L’amour numérique« hört der Protagonist Meat Loafs Zeile »I’d do anything for love, but I won’t do that« und fragt sich, was Meat Loaf denn nicht für die Liebe machen würde. Was würden Sie nicht für die Liebe machen?

Das ist eine gute Frage. Ich würde nicht für Liebe etwas machen, was mir argen Schmerz zufügen würde, der für mich unerträglich wäre. Man sollte für Liebe auch nicht alles machen. Zumindest für die romantische Liebe nicht.

Dem Protagonisten scheint es oft an Geduld zu fehlen. Er trifft sich mit jemandem über die App, und schnell ist die zweite Frage: »Willst du Familie?«

Das bildet ja ab, was Online-Dating und die heutige Zeit ist. Ich beschreibe, dass die Menschen die Welt wie Tinder benutzen – »brauche ich, brauche ich nicht« – und gar nicht weiter reingehen. Die Menschen haben keine Geduld, keine Aufmerksamkeit mehr. Alles muss schnell funktionieren, schnelles Internet, schnelle Gefühle, schnelle Abrufbarkeit, alles sofort haben. Ich bin in einer Welt groß geworden, da gab es ein Telefon, das hat geklingelt oder hat nicht geklingelt. Man hat wo angerufen, entweder war jemand da oder nicht da. Alles ist so schnell geworden. Das ist ja nicht nur dieses Digitale, sondern es steckt den Menschen an, du gewöhnst dich daran, alles ist verfügbar. Was wir früher als Kinder als Langeweile kannten, wird heute sofort mit irgendwelchen Sachen gestopft. Ich bilde das im Buch ab, diese Ungeduld, diese Sehnsucht, dass man es schnell will, es aber nicht schnell geht.

Eine Gesellschaftskritik?

Von meiner Seite ist es keine Kritik, sondern eine Wahrnehmung. Man ist ungeduldig, guckt hier ein zehnsekündiges Video, da 15 Sekunden. Und es gibt ja auch Menschen, die sich das so überlegt haben. Bei neuer Musik wird nicht mit dem Gefühl komponiert, sondern dass am Ende der Refrain genau 15 Sekunden ist, damit es in irgendeinen Algorithmus oder was weiß ich was passt. Das ist keine Kritik, sondern eine Wahrnehmung.

Zweimal gibt es in dem Buch so etwas wie erfüllte Liebe. Einmal mit dem Hund Toto und einmal backstage mit den Pet Shop Boys …

… und mit der Tante.

Stimmt. Sie haben andauernd Musik-Referenzen, insgesamt mehr als 40, hinter jeder Stimmung steckt ein Song, dann das schönste Erlebnis mit den Pet Shop Boys. Würden Sie am liebsten in einem Lied leben?

Das hat nichts mit der Musik zu tun. Natürlich gibt es eine Liebe zur Musik der Pet Shop Boys. In diesem Moment ist da einfach diese Person, Neil Tennant, die Art, wie er ist, was den Protagonisten anzieht. Er beschreibt, wie sein Vater eher wie ein Opa war. Neil Tennant ist hier dann wie eine Mischung aus Vaterersatz und männlicher Figur.

Sie haben den Vater des Protagonisten angesprochen. Wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommt die Mutter. In fast jeder Geschichte taucht sie auf, fast wie eine Antagonistin, die immer wieder auf Ur-Ängste zielt. In der Norderney-Geschichte am Anfang geht es um eine Sommerliebe, die die Mutter nicht ernst nimmt. Allerdings taucht dasselbe Mädchen später im Buch noch einmal auf und sprüht Graffiti auf jüdische Gräber. Hat die Mutter den Protagonisten nicht intuitiv beschützt?

Das ist absurd. Wovor soll sie ihn denn beschützen? Woher soll sie denn wissen, was sich dann durch Zufall ergibt? Die Mutter im »Norderney«-Kapitel nimmt ihren Sohn und seine Gefühle nicht ernst. Da ist ein Mädchen im Skater-Look, woher soll sie denn wissen, dass das eine Nazibraut ist? Die Mutterfigur beschützt den Protagonisten in keiner Weise. Sie ist natürlich immer wieder Thema, es geht ja um Liebe, um das Grundgefühl, was der Protagonist nicht bekommen hat. Dadurch hat er auch diese ganzen Probleme, diese Sehnsucht, diese Gier.

Einmal, während einer Zugfahrt, reflektiert der Protagonist über seine Kindheit und sagt, er habe sich nie so geborgen gefühlt wie im Zugabteil mit seinen Eltern. Wie ist das zusammenzubringen mit diesem Grundmuster, in dem die Mutter für die Strenge und der Vater für die Angst steht?

Das ist wie in einem Wes-Anderson-Film, die Illusion ist groß, das alte 80er-Jahre-Zugabteil, diese drei Betten übereinander, der Hund. Da ist kein Stress, kein Streit, in dem Moment fühlt er sich einfach geborgen. Es ist ja nicht immer alles ausschließlich das eine, es kann ja auch das andere sein, und in diesem Moment war alles in Ordnung.

Der Protagonist kannte also auch das Heile und Ganze aus der Kindheit. Besteht die Gefahr, die Kindheit nicht nur positiv, sondern auch negativ zu verklären?

Das Hier und Jetzt ist entscheidend. Zusammenhänge kann man verstehen oder aufarbeiten, aber am Ende ist ja der Wunsch, sich von diesen Ketten oder Fehlprogrammierungen der Kindheit zu befreien. Hinter der Angst steckt das Leben. Er will ja leben, aber seine Ängste machen ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung.

Der Protagonist gewinnt eine Paris-Reise, indem er sich als seine Mutter verkleidet …

… als Frau. Es sind die Klamotten seiner Mutter, er sieht ja auch aus wie seine Mutter, und am Ende sieht er in sich seine Mutter, aber er verkleidet sich nicht bewusst als seine Mutter, vielleicht unbewusst.

Ist das nicht so ein Woody-Allen- beziehungsweise Portnoys-Beschwerden-Moment?

Das kann so ein Moment sein, diese Übermutter. Vielleicht kann man es am Ende so interpretieren, man muss seine eigene Mutter sein. Du musst deine eigene Mutter werden, und dein eigener Vater. Wenn es einen Mangel an dem Ganzen gab.

Es heißt bei Erich Fromm, die mütterliche Liebe ist bedingungslos, die väterliche fordert. Wenn wir uns als eigene Mutter bedingungslos lieben, müssen wir uns dann auch väterlich fordern?

Bei dem Protagonisten gab es mütterlicherseits keine bedingungslose Liebe, sondern eher das Fordernde, also war die Mutter eher der Vater, und der Vater war irgendetwas. Wenn ich sage, du musst deine eigene Mutter sein, in Bezug auf die Geschichte, dann heißt das, wenn es diese bedingungslose Liebe nicht gab, ist es deine Aufgabe, sie dir selbst zu geben.

Wie gibt man sich bedingungslose Liebe? Indem man sich alles durchgehen lässt?

Indem man sanft mit sich umgeht. Sich selbst auch verzeiht und nicht nur streng ist.

Sie als Oliver Polak, was haben Sie in Ihrer »Education Sentimentale« bisher gelernt? Was stünde in Ihrem Ratgeber?

Der Fehler, den man macht, wenn vermittelt wurde, dass Liebe auch viel mit Schmerz zu tun hat, ist, dass man sich oft Figuren sucht, die dieser Fehlprogrammierung ähneln. Dadurch lebt man in einem ungesunden Muster. Der Trick ist, irgendwann zu begreifen, dass man falsche Muster füttert, und das zu durchbrechen. Sich auf andere konzentrieren, wo man im ersten Moment vielleicht denkt, die passt nicht zu mir, die dann aber besser zu einem passt als die, die man sich zuerst fehlprogrammiert aussucht.

Die Fehlprogrammierung beginnt in der Kindheit?

Natürlich, wir haben ja erst einmal nur Vater und Mutter. Was sie sagen, ist Gesetz. Wenn die etwas sagen, fühlt man das auch so. Oft fühlt man aber falsch, und aus diesem falschen Fühlen sucht man sich Partner, und die treffen auf ein falsches Gefühl, weswegen man von toxischen Beziehungen spricht.

Macht man es sich zu leicht, wenn man nicht zwischen Verliebtsein und Liebe unterscheidet, die ja auch Verantwortung fordert?

Warum soll man es sich denn schwer machen? Liebe sollte doch leicht sein. Ich kenne Beziehungen, wo die Leute nach zehn Jahren verliebt sind wie am ersten Tag. Man muss nicht immer arbeiten, manchmal passt es auch. Unabhängig von Verliebtheit gibt es ja Tausende Arten von Liebe, es gibt Liebe zwischen Mensch und Tier, zwischenmenschliche Liebe, romantische Liebe. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen romantischer Liebe und der Liebe zu einem Freund. Aber es gibt nicht eine Liebe, die besser oder schlechter ist.

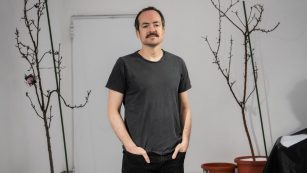

Mit dem Comedian und Schriftsteller sprach Martin Schubert.

Oliver Polak: »L’amour numérique: Und täglich grüßt die Liebesgier«. Suhrkamp, Berlin 2022, 109 S., 15 €