1855 edierte der jüdische Publizist Ludwig August Frankl Libanon: ein poetisches Familienbuch. Der Band enthält unter anderem ein Gedicht des Philanthropen Joseph Wertheimer, das den schillerndsten Ausdruck beleuchtet, der aus dem Jiddischen ins Deutsche gelangt ist: »Ein Wörtchen geht von Mund zu Munde/sein Ursprung ist uns unbekannt,/doch Zeugnis gibt’s vom Bruderbunde,/der mild dem Leid sich zugewandt./Wo sich menschlich Weh verschließet,/die Pilgerfahrt wird schwer und schwül,/das Wörtlein von der Lippe fließet,/und ›Näbich‹ sagt das Mitgefühl.«

mitleid Wertheimer lag richtig. Die Quelle des Wortes ist strittig, wie Alfred Klepsch im Westjiddischen Wörterbuch (2004) präzisiert: Oft wird nebbich »auf die deutsche Wortgruppe ›nie bei euch‹ zurückgeführt, deren mittelhochdeutsche Vorform ›nie bî iuch‹ durch Schwächungsvorgänge bis zur Unkenntlichkeit abgeschliffen wurde«. Klepsch selbst optiert für die Rückführung auf das althochdeutsche »ni eo wiht« beziehungsweise das mittelhochdeutsche »niwiht« (für »nichts«). Heinrich Lewy sprach in seinem Aufsatz »Zum Elsässer Judendeutsch« (1898) von einer Redensart, »die in dem Aberglauben vom Anwünschen wurzelt und schon durch eine Bibelstelle zu belegen ist: Klagelied 1,12: ›Nicht euch treffe es, die ihr des Weges ziehet.‹«

Das allerdings sind etymologische Minderheitsmeinungen. Bevorzugt wird die Abkunft aus dem Polnischen oder einer anderen westslawischen Sprache. Avé-Lallemant leitet nebbich/newich von der böhmischen Affirmativpartikel nybrz ab, zur Betonung des Ausdrucks im Sinne von »ja, fürwahr, wirklich«; nebbich diene »im Jüdischdeutschen gewöhnlich als verstärkender Ausdruck des Bedauerns und Mitleids: er ist nebbich chole, er ist leider krank«. Andere Linguisten deuten auf die polnische Interjektion nieboze (= »nicht Gott«) für »ach Gott!; armes Ding; leider; tut mir leid«.

So wenig gewiss wie die Herkunft des Worts ist auch seine präzise Bedeutung. Dass »nebbich« kaum übersetzbar ist, bekundete Ulrich Frank 1903 im Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur mit einem Zitat aus dem Tagebuch des Arztes Simon Eichelkatz: »Simon sah vor sich hin, dann sagte er: ›Kennen Sie die richtige Bedeutung des Wortes Nebbich, Herr Kreisphysikus?‹ – ›Ja, ich kenne sie: Nebbich.‹«

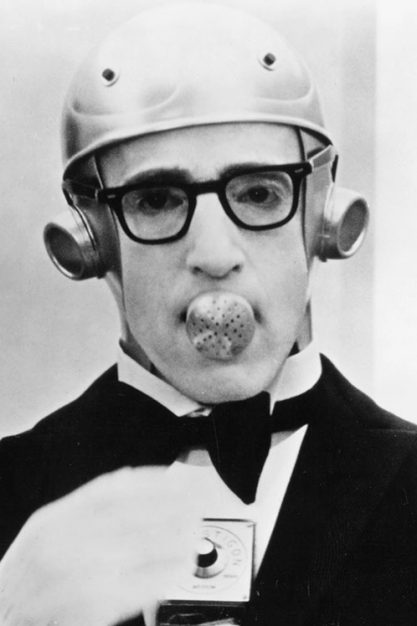

versager Ganz so mysteriös ist Nebbich dann aber doch nicht. Der mehreren Wortarten angehörende Begriff tritt als Interjektion, als Adverb, selten als Adjektiv – oft aber als maskulines Substantiv auf. In dieser Form bezeichnet er dummes Zeug, meistens aber den Versager, so wie in Avé-Lallemants Untersuchung über das deutsche Gaunertum (1862): »Der Nebbich, Newich ist bei den Gaunern der Gimpel, Tropf, der nur zu unbedeutenden Handreichungen beim Stehlen gebraucht wird, z.B. zum Aufhalten der Säcke.« Carl Sternheim entlarvte 1922 in seinem Lustspiel Der Nebbich den Prototyp des deutschen Spießers, in Dani Levys Film Das Leben ist zu lang (2010) nennt sich der jüdische Filmemacher Alfi Seliger selber einen Nebbich.

Bei den anderen Wortarten zeigt »nebbich« sein weites Bedeutungsspektrum, wie beispielsweise der Kurzdialog in Fritz Macks Schmus und Stuss (1927) andeutet: »Was Sie sagen! Man hat ihn erwischt? Auf einer Bank?« »Abends. Im Kurpark. Mit einer sehr schicken Dame!« »Und wer war’s?« »Seine eigene Frau!«- »Nebbich – e Romantiker!«

Und Werner Finck ulkte im Vorwort zu Ben Witters Nebbich oder Löcher im Lachen (1979): »Wir müssen uns einmal vorstellen, wie anders alles abgelaufen wäre, wenn der jetzt langsam wieder ins Gespräch kommende Verführer des deutschen Volkes sein berühmt berüchtigtes Buch nicht ›Mein Kampf‹ genannt hätte, sondern ›Nebbich – mein Kampf‹.«