Die Handlung ist auf den ersten Blick simpel: Bernard-Henri Lévy soll gleich eine Rede auf einem Friedenskongress in Sarajevo halten. Das Bühnenbild ist ebenso einfach gehalten: Es besteht aus einem schlicht eingerichteten Hotelzimmer. Eine Leinwand, ein Tisch, eine Couch, eine Badewanne und ein paar Bücher.

Der französische Philosoph muss sich eigentlich auf seine Rede vorbereiten, doch es sprudelt nur so aus ihm heraus. Um eine Lobrede auf die europäische Idee soll es auf dem Kongress gehen, doch Lévy ist besorgt. Es folgt ein über 100-minütiger atemloser Monolog über »den politischen Sturm, der über Europa hinweg fegt«. Der ungehemmte Redefluss wird nur wenige Male durch Musikeinspielungen oder Töne auf seinem Handy unterbrochen.

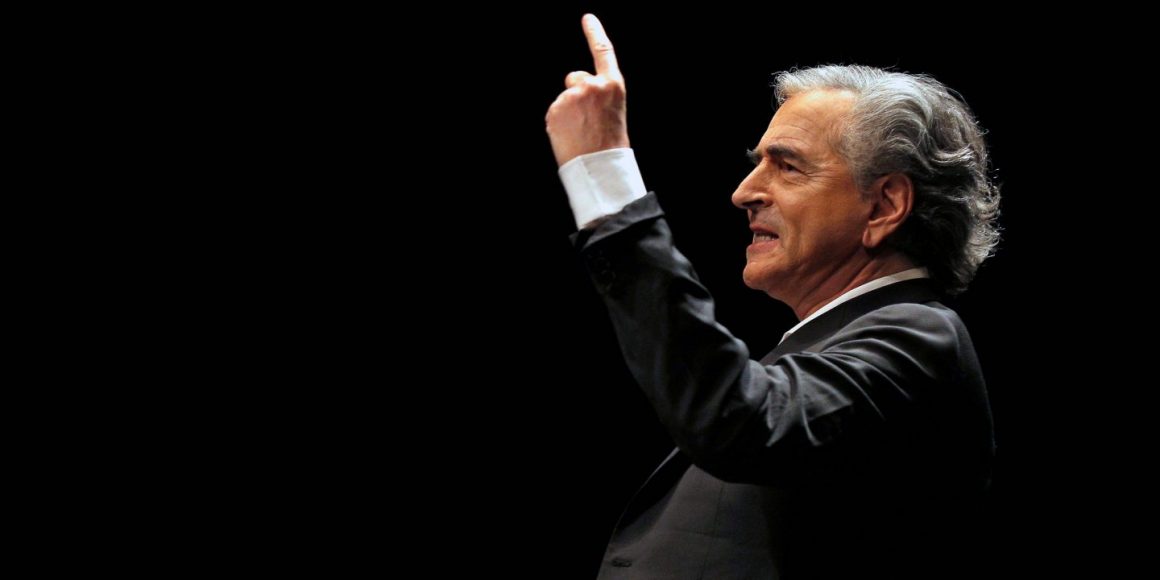

UNGEWÖHNLICH Bernard-Henri Lévy tourt gerade mit seinem Ein-Personen-Drama Looking for Europe durch 22 europäische Städte, am Montag war er in der Berliner Urania zu Gast. Es ist ein ungewöhnlicher Abend, mit Anteilen von Theater, Vortrag und Lesung. Wobei Lévy nicht liest, aus seinem Kopf reiht er minutenlange Sätze an ebenso verschachtelte wie leidenschaftlich vorgetragene Wortkaskaden, oft mit geschlossenen Augen oder unruhig hin und her laufend. Er erzählt den Zuschauern von den »Bildern der Schande und Traurigkeit«, die ihm erscheinen, wenn er an das von ihm geliebte Europa denkt. Und immer wieder sind das auch Bilder des Antisemitismus.

Der Linken wirft Bernard-Henri Lévy vor, sich nicht um tyrannische Regime zu kümmern.

Er betont die Einzigartigkeit der Schoa und definiert diese durch zwei Merkmale, »die Auschwitz völlig eigen sind«: die restlose Vernichtung, die selbst die Erinnerung an die Ermordeten auslöschen will, und die ausweglose Vernichtung, die keinen Ort der Zuflucht zulässt. Das zweite große Thema des Abends ist der Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Der Autor hat einen Teil des Textes für den Abend in Berlin umgeschrieben und bezieht sich immer wieder auf die Situation in Deutschland: Es gehe darum, zu verstehen, »wie das Land von Kant und Nietzsche, das bereits die absolute Barbarei zustande gebracht hat, sich nicht einstimmig auflehnen kann, gegen Ausschreitungen in Chemnitz und die Komplizen von Salvini, Le Pen und Orbán«.

Später folgt eine Lobeshymne an Angela Merkel, fast schon eine Liebeserklärung. »Die unvernünftige und schöne Entscheidung, die Grenzen für Migranten im September 2015 nicht zu schließen, hat die Ehre Europas gerettet«, so Lévy. Den Ausspruch »Wir schaffen das« adelt er gar als »biblisch«. Immer wieder geht es um die Flüchtlingspolitik, verstärkt durch Bilder auf der Leinwand, die untergehende Boote im Mittelmeer zeigen. Er fordert eine »Willkommenspflicht gegenüber denen, die aus Diktaturen fliehen« und eine »Politik der Gastfreundschaft« für alle anderen.

Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für ein sozialeres, politischeres und poetischeres Europa.

ISLAMISMUS Auch die politische Situation in Frankreich thematisiert »BHL« in seinem Stück. Dabei kommt er auch auf den Linkspopulismus zu sprechen. Der Linken wirft er vor, sich nicht um tyrannische Regime zu kümmern – »das könnte ja sonst imperialistisch wirken«. Den Islamismus thematisiert der Intellektuelle nur ein einziges Mal, als er in Anspielung auf Sarah Halimi und Mireille Knoll über Jüdinnen spricht, »die unter Allahu-Akbar-Rufen aus dem Fenster gestürzt oder erstochen werden«.

Der fünfte und letzte Akt ist ein Plädoyer für ein sozialeres, politischeres und poetischeres Europa. Der Monolog hat dabei einige Längen. Doch spätestens, wenn der Theaterdonner zu elektronischer Musik einsetzt und die Scheinwerfer den Protagonisten nur noch von unten anleuchten, wird es wieder spannend. Lévy kniet auf der Bühne, wie im Rausch, seine Gesichtszüge sind von Verzweiflung geprägt. Es ist ein letzter Aufruf an das Publikum, der »Zerstörung Europas« entgegenzutreten.