Es gibt Bücher, die nehmen den Leser vom ersten Satz an gefangen. Ein solcher Sofort-Starter ist der dritte Roman der amerikanischen Autorin Nicole Krauss mit Sicherheit nicht. Das große Haus kann einen trotzdem packen – vorausgesetzt, man lässt sich auf die eingeflochtenen Rätsel mit wachen Sinnen ein und bringt die Geduld auf, abzuwarten, wie die Autorin die recht lose miteinander verbundenen vier Geschichten über jüdische Schicksale im 20. Jahrhundert miteinander verknüpft.

stimmengewirr Leicht mit der Lektüre macht es einem die 36-Jährige, die spätestens mit ihrem in 35 Sprachen übersetzten Welterfolg Die Geschichte der Liebe (2005) aus dem Schatten ihres Ehemanns Jonathan Safran Foer (Alles ist erleuchtet) herausgetreten ist, allerdings nicht. Nehmen wir nur die Erzählstimme(n): Wenig rücksichtsvoll gegenüber dem Normalleser, der gern weiß, mit wem er das Vergnügen hat, schlüpft die Autorin kurz hintereinander in vier verschiedene Ichs, die das Wort ergreifen, ohne gleich mit Namen vorgestellt zu werden, was eine Identifikation ziemlich behindert.

Auch folgen die Figuren keinerlei Chronologie. Zudem bringt Krauss, die ihre literarische Laufbahn als Lyrikerin begann, hier einiges von ihrer an den Universitäten Ox- und Stanford erworbenen literarischen Bildung großzügig ein – ablesbar an den Anklängen an Bücher ihrer Lieblingsautoren David Grossman und W. G. Sebald.

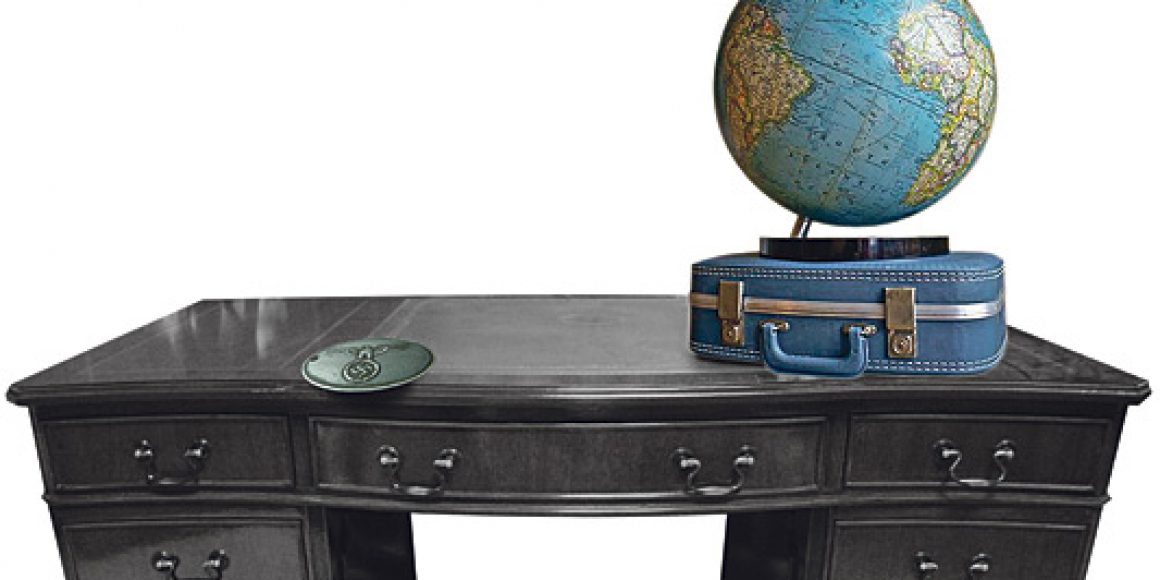

Zusammengehalten werden die vier Teilgeschichten durch die Odyssee eines ungewöhnlichen Schreibtischs aus fast schwarzem Holz, auf dem ein Aufbau mit 19 Schubladen in absolut unpraktischen Größen thront – »ein groteskes, bedrohliches Monstrum«. Nach diesem Möbelstück fahndet der israelische Antiquitätenhändler Georg Weisz, der das Arbeitszimmer seines im Winter 1944 in Budapest von der Gestapo verschleppten Vaters, eines jüdischen Gelehrten, im Heiligen Land rekonstruieren möchte, als könnte er »mit diesem Puzzlewerk die Zeit außer Kraft setzen und den Kummer tilgen«.

variationen Zu den zwischenzeitlichen Schreibtischbesitzern gehören die New Yorker Schriftstellerin Nadia, der von der Militärjunta in Chile umgebrachte jüdische Dichter Daniel Varsky und die deutsche Jüdin Lotte Berg, die als 17-Jährige aus Nürnberg nach England flüchtete.

Die unterschiedlichen Bindungen an den monströsen Schreibtisch werden in einem zweiten Durchlauf der vier Teilgeschichten noch einmal variiert. Bei so vielen Schubladen, die hier von der Autorin aufgezogen und zugeschoben werden, ist es kaum überraschend, dass es gelegentlich quietscht in diesem komplexen Konglomerat aus Biografien. Erst zehn Seiten vor dem Ende des Romans dringt Krauss endlich zum Kern ihrer Geschichte und zur Auflösung des Titels vor.

Sie kommt auf Rabbi Jochanan ben Zakkai zu sprechen, der bei der Belagerung Jerusalems durch die Römer trickreich seinen angeblichen Tod inszenierte und in Javne eine Schule, das große Haus, gründete, um die Versprengten zu sammeln. Seine Devise lautete: »Verwandle Jerusalem in eine Idee. Verwandle den Tempel in ein Buch, ein Buch, das so groß, so heilig und so komplex ist wie die Stadt selbst.«

Auf ihrer Reise durch die Zeit, die den Leser nach New York, Frankfurt, London und Jerusalem führt, nimmt Nicole Krauss wieder die Themen auf, die sie seit ihrem Prosadebüt Kommt ein Mann ins Zimmer (2002) umtreiben: Verlust und Erinnerung, Einsamkeit und Vergessen, hier ergänzt um Kinderlosigkeit und Alzheimer. Bei der historischen Schwere des Stoffs überrascht nur, dass die junge Autorin ihr für den renommierten amerikanischen National Book Award nominiertes Buch ausgerechnet ihren Söhnen Sasha und Cy gewidmet hat, die noch im unschuldigen Kindergartenalter sind.

spurenleserin Aber das ist ohnehin das große Rätsel der 1974 in New York geborenen Autorin, die mit ihrer Familie in Brooklyn lebt: Wieso richtet sie ihr Schreiben derart intensiv an einer Zeit aus, die sie nicht aus eigener Anschauung kennt? Krauss, die von der US-Wochenzeitung Forward im vergangenen Jahr auf Platz fünf der wichtigsten amerikanischen Juden gelistet wurde, liebt die Spurensuche in der Vergangenheit und lässt sich beim Schreiben gern selbst von dem Ergebnis überraschen.

»Mir geht es darum, eine Welt zu erschaffen, die zwar verbunden ist mit der, in der wir leben, aber gleichzeitig eine völlig andere ist«, sagte sie einmal im Interview mit dieser Zeitung. Als Stipendiatin der American Academy hat Nicole Krauss ein halbes Jahr in Berlin an dem verzwickten Dauerumzug ihres geschichtsträchtigen Schreibtischs gearbeitet. Diese Woche ist sie wieder in Deutschland und liest in Frankfurt, Hamburg und Berlin.

Nicole Krauss: »Das große Haus«. Übersetzt von Grete Osterwald, Rowohlt, Reinbek 2011, 378 S., 19,95 €

Lesungstermine: Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr, Frankfurt/M., Literaturhaus, Schöne Aussicht 2; Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, Hamburg, Literaturhaus, Schwanenwik 38; Samstag, 26. Februar, Berlin, Backfabrik Clinker Lounge, Saarbrücker Str. 36a, Prenzlauer Berg