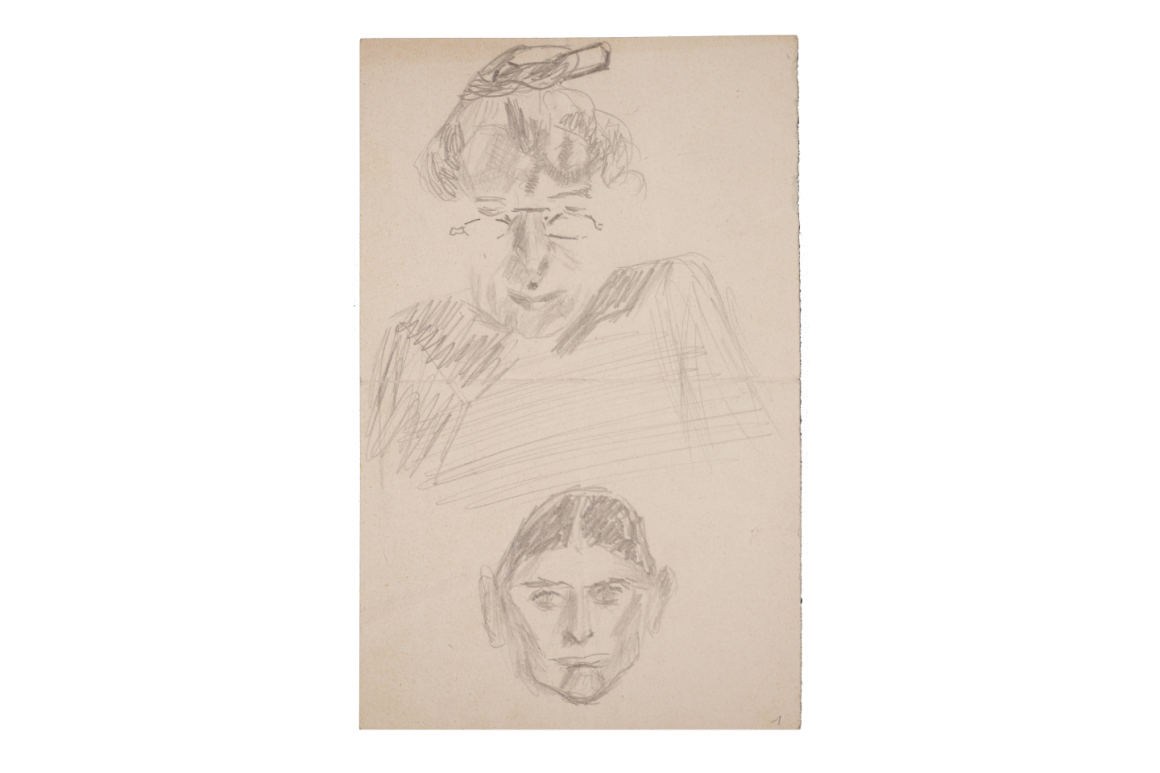

Kafka macht glücklich. Bitte? Eine abwegige These? Zugegeben, Kafka gewährt Einsichten, Kafka seziert, Kafka erschafft Bilder voller Erkenntnisse, Fantasien in albtraumartigen Räumen, und dies alles in einer kristallinen, Bach’schen Fugen gleichenden Sprache, aber glücklich? Ja, glücklich. Zumindest mich. 13 Jahre nach dem Krieg geboren und, abgesehen von Eltern und Geschwistern, eben deshalb ohne Verwandte aufgewachsen, dabei verschwindend dürr und dem Luftgeist Ariel ausgesetzt, schien mich die Umgebung als Gegenentwurf zum eigenen Weltinnenraum auszuschließen.

Jugendbücher verstärkten dieses Ungemach: heilende Schicksale, Happy-End-Abenteuer, sentimentale Liebeskolportagen und überall Familien als kraftspendende Rückzugsorte. Es passte nichts, es tröstete nichts. Schwabs Sagen des klassischen Altertums hatten die Kindheit wenigstens in jenem Sinne zutreffend begleitet, als Unglück und göttliches Fatum zur conditio humana gehörend, sie waren jedoch ideengeschichtlich angestaubt.

Metapher auf die Mühsal des Lebens

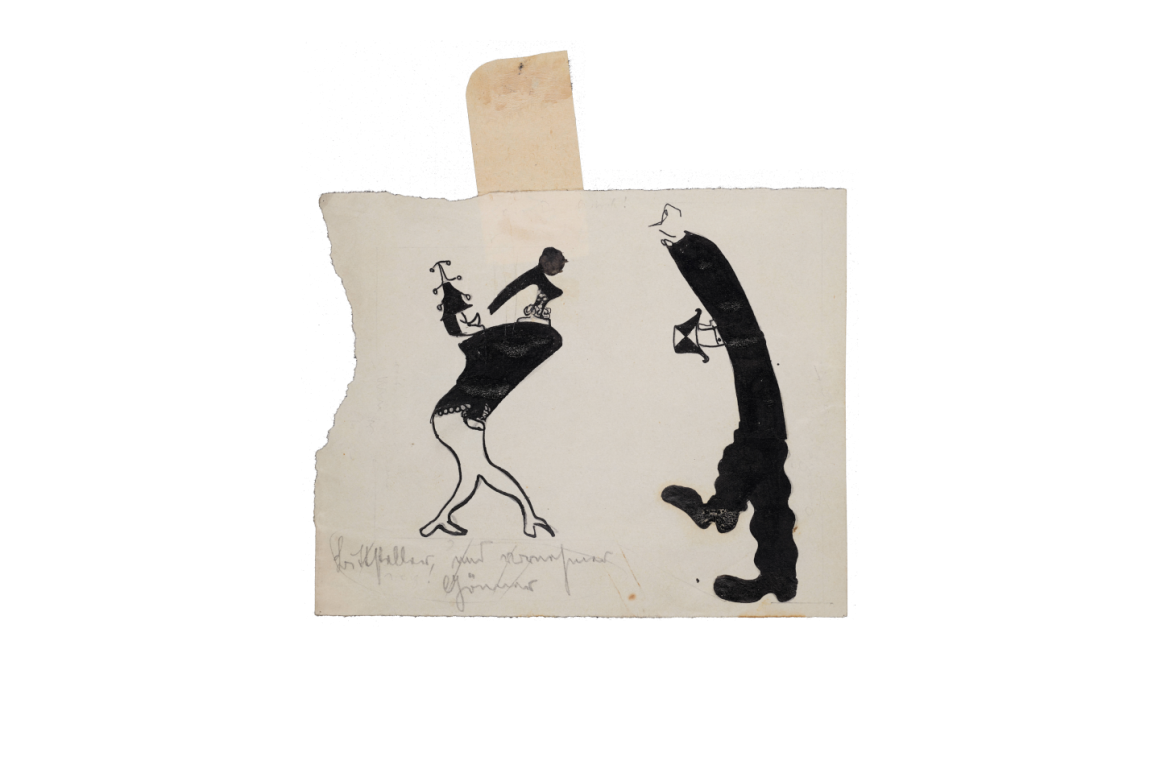

Und dann die rettende Entdeckung: Franz Kafka. Die Verwandlung. »Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.« Ein Mensch, ein Angestellter, wird zum Es. Zunächst von der Familie geduldet, dann vernachlässigt und verletzt, schließlich unterernährt bis zum Tode. Und die Familie fährt glücklich nach Gregor Samsas Ableben mit der Straßenbahn »ins sonnige Freie der Stadt«. Welch eine wahrhaftige Metapher auf die Mühsal des Lebens.

Alle psychologischen Deutungen besonders zu Kafkas Vaterbeziehung greifen als Interpretation des Kunstwerks zu kurz, die soziologischen des durch Arbeit entfremdeten Menschen ebenso, selbst die religiösen. Die Verwandlung, so der Literaturwissenschaftler Reiner Stach, wirke und überzeuge aus sich selbst, sei vollkommen. Wüsste man nichts über den Autor, hätte er nichts weiter geschrieben, sie wäre dennoch aufgenommen in den Kanon der Weltliteratur.

Es passte nichts, es tröstete nichts. Und dann die rettende Entdeckung: Franz Kafka.

Endlich, so begriff ich mit dieser Lektüre, hat Literatur einen Sinn, sie verwandelt wahrhaftige Gefühle in eine künstlerische Form, die unangreifbar wird. So wuchs Franz Kafka mit Heinrich Heine zum literarischen Säulenheiligen erst der Jugend, dann der Berufsjahre, auch der Liebeswirrungen.

Alles von ihm scheint in Sprache und Erkenntnis fast heilig, alles Kluge über ihn regt an. Die großen Biografien von Heinz Politzer über Reiner Stach bis Rüdiger Safranski, die Adaptionen, selbst die Komposition von Philip Glass oder einige Episoden der Simpsons.

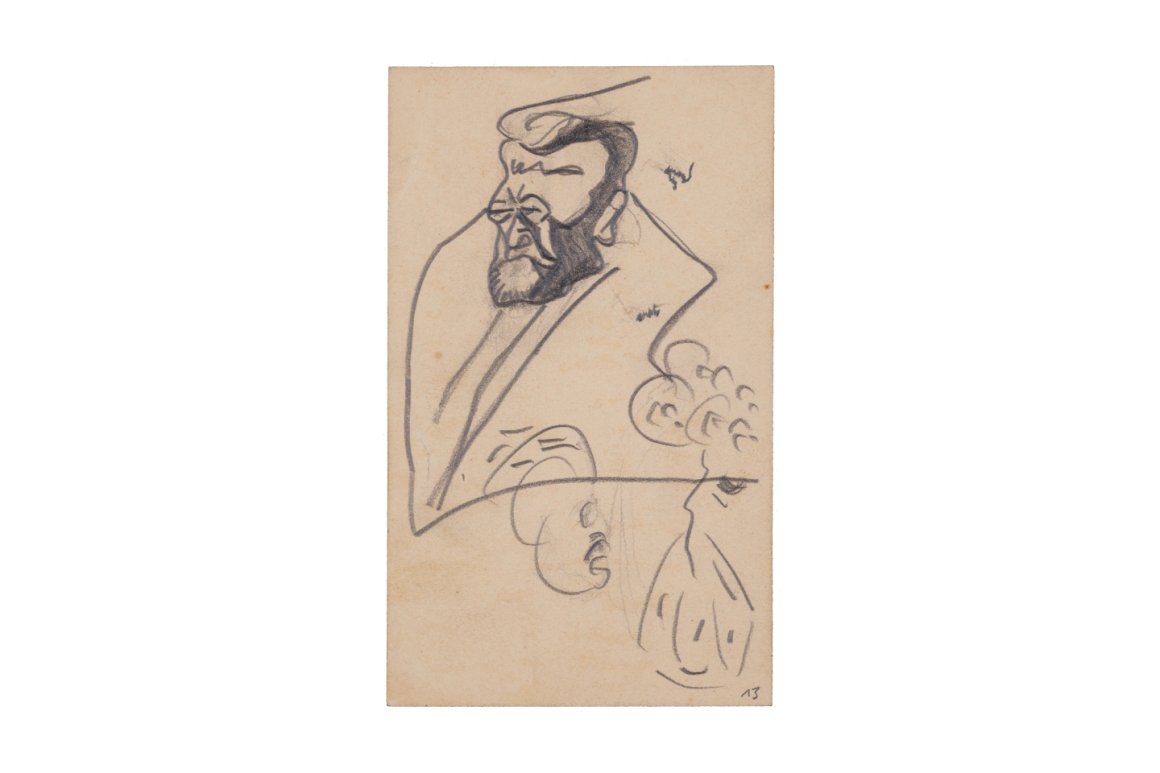

Ein kleines, längst vergriffenes Werk begleitet mich seit dem 7. Oktober mit Erschütterung ein zweites Mal: Christoph Stölzls umgearbeitete Dissertation Kafkas böses Böhmen. Sie beschreibt, einerseits zeitlos und andererseits brandaktuell, wie der heute wiederaufflammende Judenhass Europa auch damals fest im Griff hielt. Die Judenfeindschaft in Südböhmen, wo Kafkas Vater als Kind noch Waren ausliefern musste, hatte eine lange, ungebrochene Tradition. Kafkas Großvater lebte zu einer Zeit, da Plakate die Bürger aufriefen, »gegen die Juden loszugehen, sie zu erwürgen, zu erhängen und zu ersäufen«.

Kafka lebte als Jude in der Epoche des Antisemitismus

Die Idee, der Antisemitismus könne Völker und Stände vereinigen, nahm Gestalt an. Kafka atmete mit seinem Schreiben, mit der deutschen Sprache, und haderte zugleich: »Die Sprache ist der tönende Teil der Heimat, ich, ich bin aber ein schwerer Asthmatiker, da ich weder Jiddisch noch Hebräisch kann. Ich träumte davon, dass ich als Landarbeiter oder Handwerker nach Palästina gehe.«

Kafka lebte als Jude in der Epoche des Antisemitismus, er litt daran und am Körper, am Beruf, am Vater, an der Familie, am Milieu, an Prag, an der Zeit. Laut Max Brod, dem Retter jener Schriften, die Kafka verbrannt wissen wollte, »gehören Kafkas Erzählungen zu den jüdischsten Dokumenten unserer Zeit«.

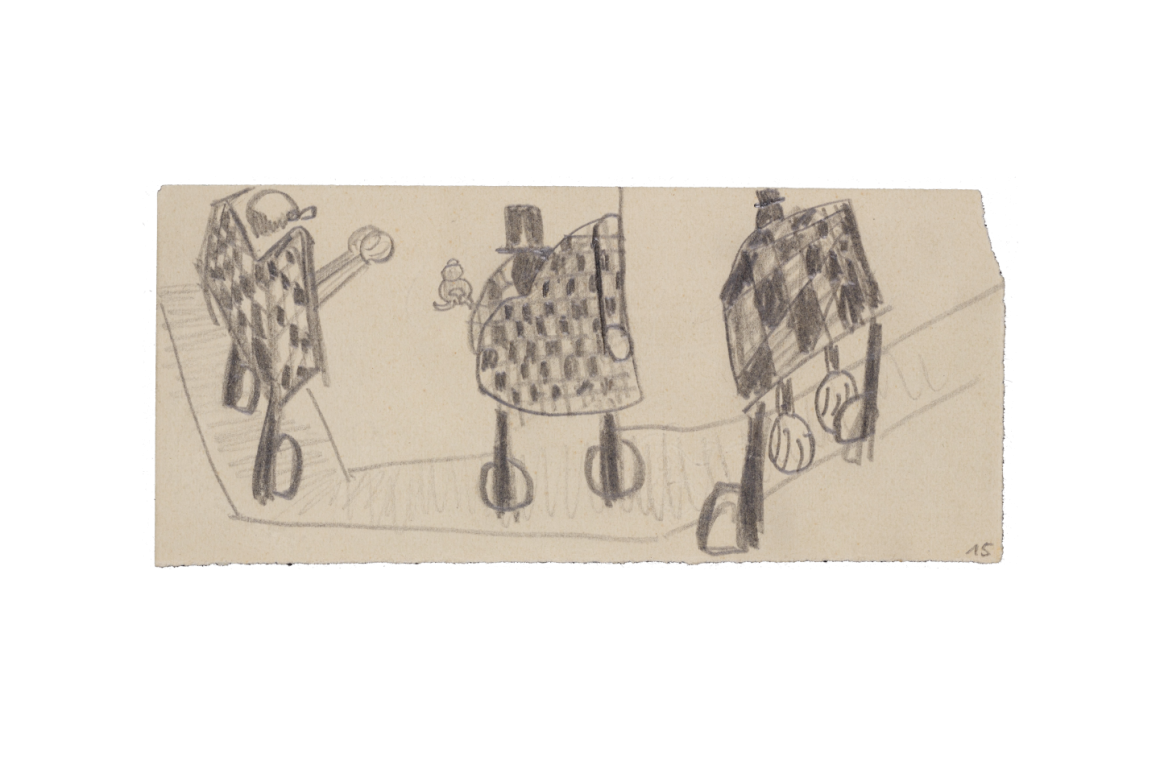

Kafka fühlte, so Stölzl, psychische Muster, vergleichbar dem jüdischen Verhalten in der politisch-nationalen Szenerie: »Ich schreibe anders, als ich rede, ich rede anders, als ich denke, ich denke anders, als ich denken soll und so weiter bis ins tiefste Dunkel.«

Anders zu schreiben als zu reden, als zu denken, welcher große Schriftsteller wagt es, diese Zerrissenheit zuzugeben? Sich ihr zu stellen? Kafkas Texte, auch dies macht mich glücklich, entbehren aller schreibseligen Eitelkeit. Ihr Generalbass, um noch einmal den Vergleich mit Bach zu wagen, ist die Frage und der Zweifel. Zweifel an allem, an sich selbst, an der Wahrheit, an der Kunst, an der Liebe, auch an Gott.

Am Anfang war das Wort? Franz Kafka umkreist dieses Wort, jedes Wort, ein Kreisen, das sich nur dem zeigt, der den Zweifel und das Fragen als Kontinuum und Imperativ des Lebens begreift. »Kein Wort fast, das ich schreibe, paßt zum andern (…). Meine Zweifel stehn um jedes Wort im Kreis herum, ich sehe sie früher als das Wort«, heißt es in einem seiner Tagebucheinträge vom Dezember 1910.

Er schreibt ohne Attitüde des Wissenden oder des Erklärenden, allein in der Haltung des Suchenden.

Den Zweifel als Kern allen literarischen Schaffens zu erkennen, dies geht weit über den Prozess des Schreibens hinaus. Kafka schreibt ohne Attitüde des Wissenden, ohne Pose des Erklärenden, allein in der Haltung des Suchenden. Oder des Rufenden.

»Es ist sehr gut denkbar, daß die Herrlichkeit des Lebens um jeden und immer in ihrer ganzen Fülle bereitliegt, aber verhängt, in der Tiefe unsichtbar, sehr weit. Aber sie liegt dort, nicht feindselig, nicht widerwillig, nicht taub. Ruft man sie mit dem richtigen Wort, beim richtigen Namen, dann kommt sie. Das ist das Wesen der Zauberei, die nicht schafft, sondern ruft.«

Die Autorin ist Kulturjournalistin und lebt in Berlin.