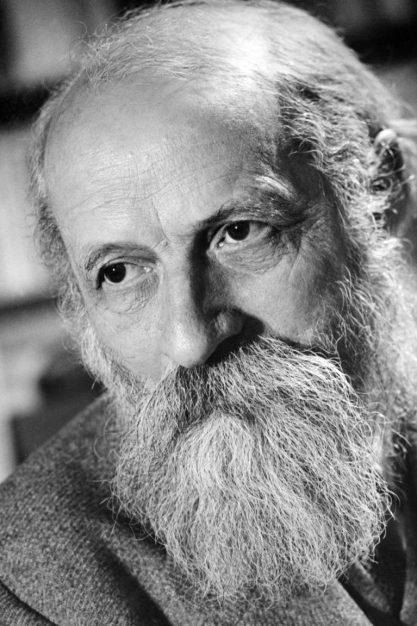

Von 5000 Briefpartnern ist im Leben Martin Bubers (1878–1965) die Rede. Etwa 40.000 Korrespondenzen sind überliefert. Sie lagern derzeit in der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem und werden digitalisiert und wissenschaftlich bearbeitet.

»Leider sind oftmals die Briefe von Martin Buber an seine Adressaten nicht erhalten geblieben, aber eben das, was er erhalten hat – aus aller Welt«, so Martin Leiner von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Eine neue Forschungsstelle widmet sich dort dem Leben und Werk des großen Religionsphilosophen. Sie gehört zum Jena Center for Reconciliation Studies (JCRS), das wiederum der Theologischen Fakultät angegliedert ist, und stellt eine Kooperation zwischen der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, der Universität Jena, der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie der israelischen Nationalbibliothek dar.

In Jena lehrt Martin Leiner Systematische Theologie mit Schwerpunkt Ethik. Sein Fachgebiet: Versöhnungsprozesse, Verantwortungsethik und was es bedeutet, weltweit Friedensdialoge anzustoßen.

Interesse »Ob aus Deutschland, Israel, Frankreich, Italien oder den USA«, das Interesse an der Person und dem Werk Martin Bubers sei auch fast 60 Jahre nach dessen Tod hoch. Sein Briefwechsel berühre viele Felder, »die Geschichte des Zionismus, jüdische Bildung in der NS-Zeit und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie die Belange zwischen Deutschland und Israel nach 1945«.

Der in Wien geborene, in Lemberg bei den Großeltern aufgewachsene Intellektuelle studierte später unter anderem in Berlin, Leipzig, Zürich und Wien. Er beherrschte mehrere Sprachen. Vom Großvater lernte er Jiddisch, Polnisch in der Schule und Deutsch von der Großmutter, die bevorzugt auf Hebräisch schrieb. Neben Englisch und Französisch konnte er auch Griechisch und Latein.

Martin Buber wurde in den 50er- und 60er-Jahren zehn Mal für den Literaturnobelpreis und sieben Mal für den Friedensnobelpreis nominiert.

Was derzeit schon zu lesen ist? Die Briefe aus der Feder von Theodor Herzl, mit dem Buber in seiner Wiener Zeit verbunden war und die Ideen des Zionismus erörterte. Auch der Briefwechsel mit dem Philosophen Felix Weltsch ist jetzt schon digital lesbar. »Es geht voran«, sagt Leiner, wohl wissend, dass dieses Projekt etlicher Jahre bedarf. Buber war auch Verleger, an mehreren Zeitschriften inhaltlich beteiligt, und er wirkte als Herausgeber. Mit Hannah Arendt und Gershom Scholem gründete er 1955 in New York das Leo Baeck Institute und hinterließ selbst bedeutende Werke der Philosophie, wie Ich und Du (1923).

Blick Gerade Bubers Blick auf den Staat Israel und das Zusammenleben mit den Palästinensern interessiere heute Wissenschaftler. »Er publizierte die Zeitschrift ›Licht‹. Wir suchen noch Ausgaben und wollen über die Idee aufklären, einen binationalen gemeinsamen Staat zu gründen – und woran diese scheiterte.«

Aus den Korrespondenzen mit Albert Einstein, Hannah Arendt, Else Lasker-Schüler, Theodor Heuss, Franz Kafka, Hermann Hesse (mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband), Stefan Zweig und anderen erhoffen sich die Wissenschaftler weiteren Einblick in die Zeit der 1920er- bis 60er-Jahre. Für Leiner ist es vor allem das »dialogische Denken«, was den Philosophen, Übersetzer und Publizisten Martin Buber so interessant macht.

»Mehr Buber wagen«, so formulierte es Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow bei der Eröffnung der Forschungsstelle. Denn auch Liebe sei ein Thema, so Leiner. »Er hat das Wort nicht so oft gebraucht, aber es gibt doch ein Verständnis davon. Das geht stark in die Ethik hinein.«

Martin Buber, der 1965 in Jerusalem starb, wurde in den 50er- und 60er-Jahren zehn Mal für den Literaturnobelpreis und sieben Mal für den Friedensnobelpreis nominiert. Er habe sich immer für Frieden und Versöhnung eingesetzt, so Leiner, »und in Südafrika gegen die Apartheid. Es war ein weltweites Engagement gegen Diskriminierung«.