Showdown in Düsseldorf. Dabei hat das Flechtheim-Projekt – eine Großoffensive der Provenienzforschung und Hommage an den jüdischen Kunstsammler und -händler Alfred Flechtheim (1878–1937) – an diesem 9. Oktober gerade erst angefangen. 15 Museen in Deutschland und der Schweiz wollen ihre Kunstbestände mit Bezug zu einem der bedeutendsten Avantgarde-Händler der Weimarer Republik exponieren und zur Diskussion stellen. Doch zur Eröffnung gibt es nicht nur eine Pressekonferenz, sondern zwei konkurrierende, die den Streitfall Alfred Flechtheim mit einer so nicht erwarteten scharfen Note in die irritierte Öffentlichkeit tragen.

Der Eröffnungs-PK der kooperierenden Museen im Kunstpalast Düsseldorf folgt zwei Stunden später die Gegenveranstaltung der Erben in einem Hotel. Alle Welt weiß anschließend, dass das gigantische Ausstellungsprojekt sich beim Thema NS-Raubkunst eher bedeckt hält. Julian Heynen von der Kunstsammlung NRW ist jedenfalls sichtlich auf dem falschen Fuß erwischt, als er bei der offiziellen Pressekonferenz mit der Diskrepanz zwischen dem Anspruch, Besitzverhältnisse ein für alle Mal klären zu wollen, und der Realität konfrontiert wird.

anwälte Das aktuelle Flechtheim-Projekt umfasst Werkpräsentationen, die mit Kennzeichnungen innerhalb der Sammlungen einhergehen, sowie kleinere Ausstellungen. Ein beeindruckender organisatorischer Apparat wurde angeworfen, essenzielle Aspekte aber aus der Sicht der Erben unter der Decke gehalten und Umgangsformen verletzt. Auf der Gegen-PK sagt Michael Hulton (67), Großneffe des Kunsthändlers: »Wir als Erben können das Projekt nicht unterstützen, weil wir von den beteiligten Museen nicht einbezogen wurden und weil das Verhalten einiger Einrichtungen in keiner Weise den Grundsätzen der Washingtoner Erklärung von 1999 zur Rückgabe von NS-Raubkunst entspricht.«

Hulton ist Arzt in San Francisco. In London ansässig ist Penny Rose Hulton (86), die zweite Frau seines Vaters. Weitere lebende Erben gibt es nicht. Die Hultons haben die Anwälte Mel Urbach (New York) und Markus Stötzel (Marburg) bevollmächtigt, ihre Interessen zu vertreten.

Unklar sind Schicksal und Zukunft zahlreicher Kunstwerke mit Flechtheim-Provenienz. Sie wurden geraubt oder nach 1933 unter Zwang veräußert, gelangten in Privatsammlungen und öffentliche Kollektionen. Mehr als 100 Gemälde bereichern die Bestände von amerikanischen, deutschen, französischen und weiteren europäischen Museen. Ein Teil ist nach der Washingtoner Erklärung ein Fall für die Restitution.

datenbank Das Projekt hat neben den beteiligten 15 Museen einen sechzehnten, virtuellen Schauplatz. Am symbolischen 9. Oktober – an diesem Tag vor 100 Jahren hatte Flechtheim seine Galerie in Düsseldorf eröffnet – wurde die datenbankbasierte Website www.alfredflechtheim.com freigeschaltet. Sie enthält die Provenienzen von mehr als 300 Kunstwerken, Forschungsergebnisse und Abbildungen verschollener Werke, die 1937 in Museen beschlagnahmt und aus ihnen entfernt wurden. Sie dürfte ein wertvolles Instrument der FlechtheimForschung werden. Eine Art »XY ungelöst« der Kunst ist angelaufen.

Doch die Website unterschlägt, dass es strittige Werke gibt. So erweckt, was nach Offenheit aussehen soll, den Anschein, als wollten die Museen der Selbstverpflichtung nicht nachkommen, ihre Bestände unter Raubkunst-Aspekten zu prüfen. Auch deshalb verweigerte Michael Hulton die Teilnahme an der offiziellen Pressekonferenz zum Projektstart am 9. Oktober. Sein Anwalt Stötzel wertet die Einladung als »äußerst befremdlich«, sei doch die Kontaktaufnahme unter Umgehung der Rechtsvertreter der um Restitution kämpfenden Erben versucht worden.

Die Museen hätten nicht erwarten können, dass die Eröffnung des Ausstellungsprojekts »durch die Teilnahme eines Vertreters des Flechtheim-Nachlasses auch noch gleichsam honoriert und geschmückt« werde. Zumal Gespräche über anhängige Restitutionsersuche zu der Zeit ins Stocken geraten waren. Betroffene Häuser, »insbesondere« die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Kunstsammlung NRW, schweigen, so Stötzel, auf die Frage, ob sie den »Weg zur Limbach-Kommission« gegebenenfalls mitgehen würden.

erfolg Alfred Flechtheim spielte mit Paul Cassirer und Herwarth Walden in der Königsklasse des Kunsthandels der Weimarer Republik. Sein rasch prosperierendes Unternehmen war nach händlerischem Gespür, Qualität der Ware und Standorten ein Exzellenzunternehmen. Er betrieb Dependancen im Berliner Tiergartenviertel sowie in Wien, Frankfurt und Köln. Dabei hatte sich der 1878 in Münster geborene Sohn eines Getreidegroßhändlers erst mit 35 der Kunst in kommerzieller Absicht zugewandt.

Für die französische Avantgarde hatte sich Flechtheim zunächst vor allem als Sammler interessiert. Die entscheidende Weichenstellung kam 1913. Kunst statt Getreidehandel war fortan Flechtheims Metier. Er besaß ein feines Empfinden für das Bahnbrechende, förderte neben den Kubisten Einzelgänger wie Max Beckmann und Karl Hofer, schätzte die rheinischen Expressionisten. Bald galt der kenntnisreiche Kunstliebhaber international als Kapazität. Er prägte wesentlich die Moderne-Sammlungen der großen Museen. Flechtheim war das Auge der Avantgarde.

Doch es war ihm nicht vergönnt, seinen Erfolg lange zu genießen. 1933 nach London geflüchtet, nachdem von ihm betreute Künstler als »entartet« verfemt worden waren, er Gemälde in die Schweiz und sich selbst in Sicherheit vor den Nazis gebracht hatte, musste Flechtheim erleben, wie seine Galerien in Düsseldorf und Berlin 1935 liquidiert wurden. Zwei Jahre später starb er kurz vor seinem 60. Geburtstag nach einer Beinamputation infolge einer Blutvergiftung. Seine Ehefrau Betty war in Berlin geblieben, wo sie 1941 zusammen mit weiteren Familienmitgliedern angesichts der bevorstehenden Deportation den Freitod wählte. Ihr Kunstbesitz fiel an das Deutsche Reich. Die in der Berliner Wohnung verbliebenen Kunstwerke gelten als verschollen.

provenienz Es gibt zu jedem der Werke des Flechtheim-Projekts zwei Eingangsfragen – nach Umständen und Zeitpunkt des Erwerbs – und in vielen Fällen die zentrale unausgesprochene folgenreiche Anschlussfrage: Muss das Stück womöglich restituiert werden? Die beiden Flechtheim-Erben fordern die Rückgabe von rund 20 Werken. Dieses Jahr wurde Oskar Kokoschkas Porträt der Schauspielerin Tilla Durieux aus dem Kölner Museum Ludwig restituiert.

Doch das ist für das Flechtheim-Projekt offenbar wenig relevant. Im Besucherprospekt etwa, den die Staatsgalerie Stuttgart zu alfredflechtheim.com auflegt, ist lediglich davon die Rede, die Persönlichkeit würdigen zu wollen. Das Thema unrechtmäßig erworbenen Kulturguts ist mit keinem Wort erwähnt. Immerhin nimmt in einem vierteljährlich erscheinenden Programmflyer der Staatsgalerie die einigen Galeristen – Ernst Ludwig Kirchners Nachlassverwalter Wolfgang Henze etwa – als »Bilderjägerin« geltende Provenienzforscherin Anja Heuß dazu kurz Stellung. Sie hat den Stuttgarter Part zu Flechtheim kuratiert, dessen erste Biografie im Schweizer Nimbus-Verlag unfassbar spät – erst vor zwei Jahren – erschienen ist.

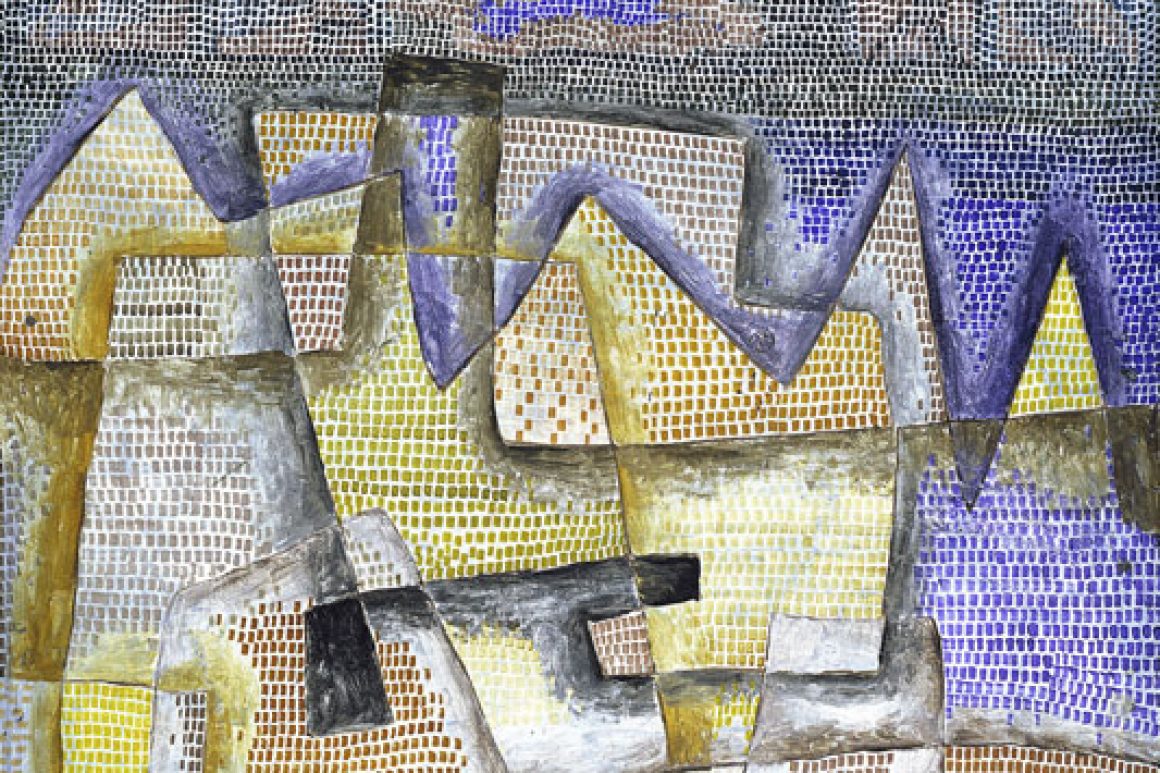

Zu den strittigen Flechtheim-Werken zählt auch Max Beckmanns in Privatbesitz befindlicher »Löwenbändiger«. Der Dompteur misst sich mit der Raubkatze in Habitus und Muskelspiel. Wer bezwingt wen – das scheint die Frage auch im Duell der Flechtheim-Erben und Museen.

www.alfredflechtheim.com