In einem Interview mit dieser Zeitung bezeichnete die Berliner Schoa-Überlebende Margot Friedländer den 9. November 1938 einmal als den Anfang vom Ende. Für das Ehepaar Rühmann galt dies in doppeltem Sinne: Ganze zehn Tage nach den Novemberpogromen trennte sich der Schauspieler Heinz Rühmann nach 14 Jahren Ehe von seiner Frau Maria Bernheim.

Zuvor hatte Gustav Gründgens ein Treffen Rühmanns mit Hermann Göring eingefädelt. Rühmann wollte die Verfolgung seiner jüdischen Frau durch das NS-Regime verhindern. Doch der »Reichsmarschall« sagte dem Schauspieler nur das, was er allen prominenten Unterhaltungskünstlern mit auf den Weg gab, die im Nazi-Jargon »jüdisch versippt« waren: Er müsse sich schnellstmöglich von Maria scheiden lassen – und sie solle gefälligst einen Mann mit ausländischem Pass heiraten.

»Vierteljüdin« Genau so geschah es dann auch, knapp sechs Monate nach der Scheidung von Rühmann heiratete Maria den schwedischen Schauspieler Rolf von Nauckhoff, nahm dessen Staatsbürgerschaft an, die ihr Reisefreiheit in Deutschland sicherte, ließ sich allerdings wieder scheiden und floh letztlich ins Exil nach Schweden. Heinz Rühmann, der inzwischen mit der »Vierteljüdin« Hertha Feiler verheiratet war, drehte derweil nicht nur Durchhaltefilme wie Die Feuerzangenbowle (1944), sondern als Regisseur auch private Weihnachtsfilme von Goebbels’ Kindern.

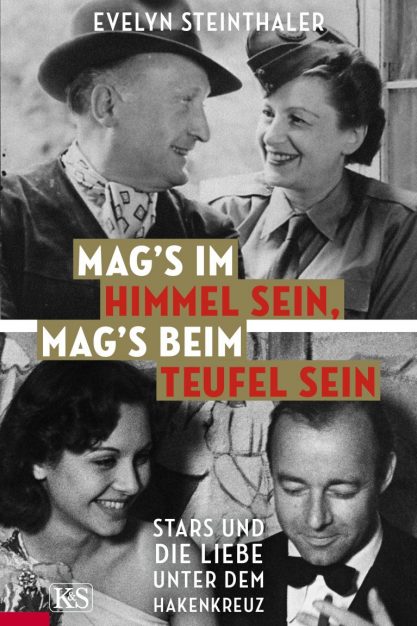

Diese Episode ist nur eine Geschichte aus dem bemerkenswerten Buch Mag’s im Himmel sein, mag’s beim Teufel sein, das die österreichische Autorin Evelyn Steinthaler gerade vorgelegt hat. Akribisch verfolgt sie darin die Lebensläufe von deutschen Unterhaltungsstars, die mit Juden verheiratet waren. Im willkürlichen Kultur- und Machtsystem von Joseph Goebbels gab es ganz unterschiedliche Verhaltensmuster, wie sich Künstler zwischen Liebe und Politik, Karriere und Ehe, System und Privatem verhielten. Während Lotte Lenya und Kurt Weill auswanderten, nahmen sich Meta Wolff und Joachim Gottschalk das Leben.

Bemerkenswert ist das Bild, das die Autorin von Hans Albers zeichnet, der zwar nie mit der jüdischen Intendantentochter Hansi Burg verheiratet war, aber alles versuchte, um sie vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten zu schützen. Während Albers auf der einen Seite Propagandafilme drehte, gelang es ihm – anders als Rühmann –, auf keinem einzigen gesellschaftlichen Ereignis der Nazis zu erscheinen; es gibt kein Foto, das ihn mit einem der führenden NS-Größen zeigt, und im privaten Umfeld und während der Theaterarbeit nahm Albers kein Blatt vor den Mund.

Zerrissenheit Steinthalers Buch erzählt jedoch nicht nur die Biografien der Nazi-Künstler und ihrer jüdischen Partner, sondern gibt einen tiefen Einblick in ihre Zerrissenheit, in eine perverse und willkürliche Propaganda-Welt, in der Unterhaltung als Opium für das Volk genutzt wurde und in dem die Liebe deutscher Filmstars zu Juden zu tiefen Indifferenzen der eigenen Rassenpolitik führte.

Steinthalers Fazit ist zutiefst gegenwärtig: Der Rückzug ins Private ist gerade in Zeiten, in denen sich Unrecht und Antisemitismus erneut Bahn brechen, für sie ein No-Go. Und so setzt Steinthaler Hans Albers ein kleines Denkmal, während sie Heinz Rühmann als Mitläufer erscheinen lässt, der durch seine Passivität, seine vermeintliche Sehnsucht nach dem Privaten und dem Interesse an seiner eigenen Karriere als zur Schau gestellter »Unpolitischer« in Wahrheit zu einem Paradebeispiel des zutiefst politisch manipulierten Bürgers wird.

Evelyn Steinthaler: »Mag’s im Himmel sein, mag’s beim Teufel sein«. Kremayr & Scheriau, Wien 2018, 192 S., 22 €