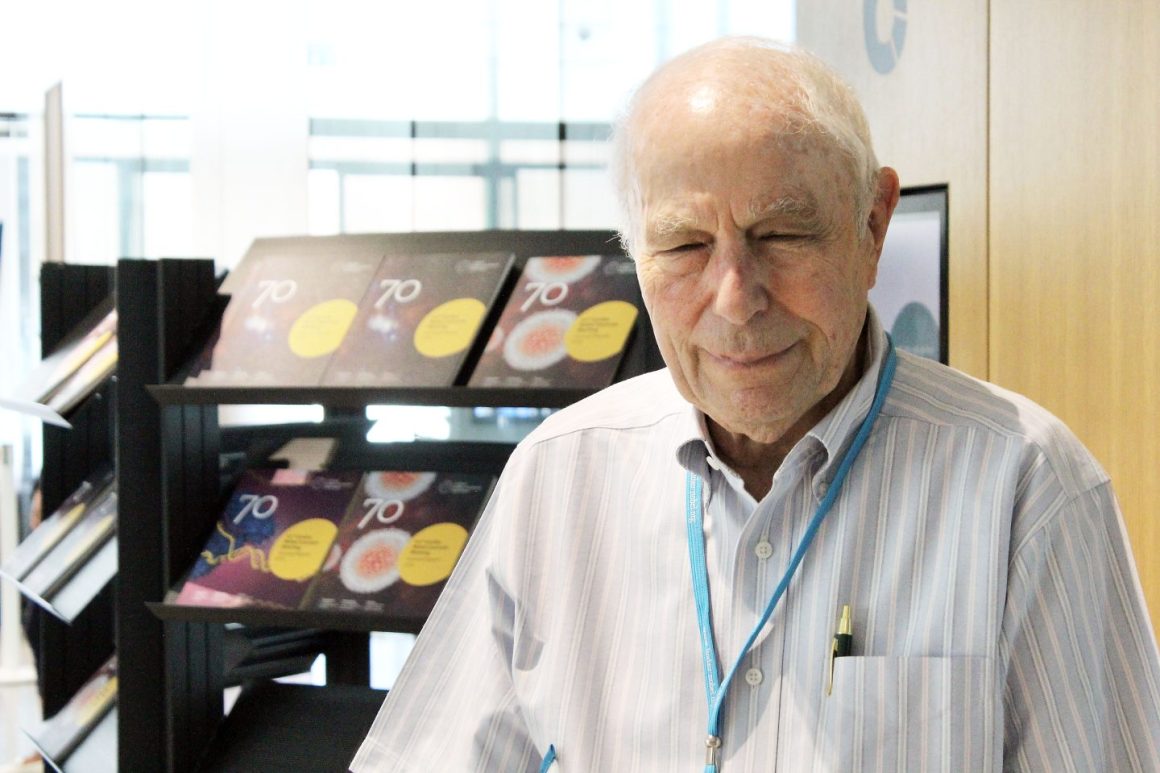

Aaron Ciechanover kommt mit einem belegten Bagel in die Hotel-Lobby. Er sei gerne hier, sagt der 74-Jährige und blickt aus dem Fenster hinaus auf den Bodensee. Oft war er schon in Lindau zu Gast, wo sich junge Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt jährlich im Juni mit Nobelpreisträgern zum Austausch treffen.

Aaron Ciechanover gehört zu diesem besonderen Kreis. 2004 erhielt er den Chemie-Nobelpreis, gemeinsam mit Avram Hershko und Irwin Rose, der 2015 verstarb. Ciechanovers einstiger Mentor, Doktorvater und nun Kollege Avram Hershko streift gerade durch einen Park.

dynamik »Es gab immer eine besondere Dynamik zwischen uns. Wir hatten auch lange keinen Kontakt.« Heute freuen sich beide über den gemeinsamen Preis, den einer ohne den anderen vermutlich nicht bekommen hätte. »Talentierte Menschen brauchen exzellente Lehrer, und Avram war ein großartiger Lehrer. Aber dann musst du auch ein großartiger Student sein.«

Beim nächsten Treffen wird die Wirtschaft im Mittelpunkt stehen.

Beide verbindet nicht nur die jüdische Herkunft. Sie haben auch jeweils ihre Ausbildung in Medizin in Israel erworben, und doch sind sie unterschiedlich aufgewachsen. Aaron Ciechanover, 1947 in Haifa geboren, lebt heute noch dort. Seine Mutter stammte aus Warschau, sein Vater aus Nordpolen; beide verließen ihre Heimat und flüchteten vor der Schoa.

Aaron verlor mit zehn Jahren seine Mutter, mit 15 den Vater. »Ich kam völlig vom Weg ab, landete auf der Straße, manchmal griff mich die Polizei auf. Der totale Absturz! Hätten mich nicht mein großer Bruder und die Schwester meiner Mutter herausgeholt, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre.«

religion Heute blickt er auf 50 Jahre Wissenschaft zurück, auf einen Nobelpreis für seine Forschung über Proteine und das, was daraus resultierend Krebspatienten zugutekommt. »Ich sage immer: Wenn du einen kranken Menschen siehst, ist es zu spät. Ich wollte verstehen, warum diese Krankheiten entstehen.«

Derzeit arbeitet Ciechanover mit seinem Team an einem neuen Krebsmittel. »Der letzte Traum des Lebens«, sagt er, »eine Medizin zu haben mit meinem Namen und der Flagge von Israel am Krankenbett von Krebspatienten.« Vielleicht könnten auch Patienten mit Hirnerkrankungen von diesen Forschungen profitieren, meint er. Der Mensch lebe länger; Parkinson, Alzheimer, all das seien Krankheiten, denen sich die Wissenschaft widmen müsse.

Die jüdische Religion habe ihn übrigens immer geleitet, erzählt er, gerade, wenn es um ethische Fragen gehe. »Man nimmt die Werte mit, auch wenn man die Religion als solche nicht tagtäglich praktiziert.« Sein Schlüsselerlebnis habe er als Student gehabt. Daran habe er sich erinnert, als in der Pandemie die Frage der Triage aufkam: »Wir haben als Mediziner die Entscheidung zu treffen: Wer stirbt und wer darf überleben? Und das ist etwas für mich, was wirklich schwierig ist. Unsere Aufgabe ist es, die beste Technik zur Verfügung zu stellen, alles, was machbar ist.«

Mit einem Freund, einem orthodoxen jüdischen Arzt, diskutierte er einst als Student ebendiese Frage. Völlig überfordert hätten sie damals einen Rabbiner um Rat gebeten. Nach zwei Wochen bekamen sie seine Antwort: »Bei moralischen Fragen gibt es kein Schwarz und kein Weiß. Das Leben ist der heiligste Wert im Judentum.«

Bildung Ähnliches erzählt der zehn Jahre ältere Avram Hershko. Er wurde 1937 im ungarischen Karcag geboren. Seine Eltern flohen mit ihm, er war gerade sechs Jahre alt, nach Israel. Er habe eine behütete Kindheit gehabt, streng, aber warmherzig; Eltern, die alles dafür gaben, dass ihre beiden Kinder eine gute Ausbildung bekamen – der Vater Lehrer, die Mutter Musiklehrerin.

Sie schickten ihre Kinder auf die teuerste Privatschule. »Auch wenn das fast das ganze Gehalt meines Vaters kostete«, sagt der 84-Jährige, der die Augen gern zusammenkneift und dessen Gesicht milde, warmherzig lächelt. »Das Lernen« sei vermutlich der Schlüssel zu der Frage, warum so viele Israelis mittlerweile Nobelpreise bekommen haben. »Das Lernen prägt unsere jüdische Geschichte, die Religion, die Schriften. Es hat eine große Tradition, und genau das prägt auch die Wissenschaft.«

Zudem hält er noch eine andere Tugend für unabdingbar: »Neugier ist das Wichtigste. Man muss neugierig bleiben und darf nicht aufgeben, sollte fokussiert sein, auch den Schwierigkeiten trotzen. Denn die gibt es immer.«

chance Arieh Warshel sieht das ähnlich. »Bildung prägt uns sehr früh. Nicht selten lernen manche schon mit drei Jahren Lesen und Schreiben. Man kann wirklich viel lernen im Leben. Es gibt aber auch merkwürdige Stimmen dazu. Ich erinnere mich an eine Reise nach Japan. Dort sagte mir jemand, er bekäme sicherlich mal keinen Nobelpreis, weil er nicht jüdisch sei. Ich sagte ihm: ›Keine Bange, du hast eine Chance!‹«

Warshel wurde gemeinsam mit Martin Karplus und Michael Levitt 2013 der Nobelpreis für Chemie zuerkannt, in diesem Fall für »Multiskalenmodelle komplexer chemischer Systeme«. Aufgewachsen ist er in einem Kibbuz, und manche hätten später durchaus missbilligend die Nase gerümpft und gefragt, ob ihm das wirklich gefallen habe. »Dabei war der Kibbuz ein wichtiger Ort in meinem Leben. Wir lernten voneinander, alle waren gleich, hatten dieselben Voraussetzungen, und keiner tanzte aus der Reihe. Individualismus, Selbstgefälligkeit und Egoismus gab es nicht.«

Vielleicht ist Warshel deshalb bis heute dieser bescheidene, eher unauffällige und zurückhaltende Mensch geblieben. Er sei sicherlich der einzige Nobelpreisträger überhaupt, der aus einem Kibbuz stamme, meint er lächelnd. Doch was waren für ihn die entscheidenden Einflüsse auf das eigene Leben? »Es mag sein, dass meine Mutter sehr ambitioniert war. Klar, sie wollte auch, dass ich im Kibbuz bleibe. Aber sie ermunterte mich ebenso, zu gehen und zu studieren.«

zusammenarbeit Auch der Chemiker und Biophysiker Michael Levitt ist zum Treffen nach Lindau gereist. Schwarzes T-Shirt, dunkle Hose, knallrote Turnschuhe: Aufmerksam sitzt er in den Gesprächen und fachsimpelt mit den jungen Wissenschaftlern über die Themen der Zukunft. Mehr Zusammenarbeit und Austausch wünsche er sich, Menschen, die auf demselben Level, aber aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenkämen, um Probleme zu lösen. Eine Wissenschaft, die Ergebnisse teile und miteinander offen kooperiere. Zu idealistisch?

»Ich denke, wir brauchen neue Ideen. Ich weiß nicht, welche das sind. Aber sie zu finden, gelingt uns nur mit unterschiedlichen Personen.« Für ihn sei genau das Antrieb und stetige Inspiration, Dinge anders zu denken. Und, so sagt er, man dürfe auch mal scheitern. »Ich habe mit vielen Nobelpreisträgern gesprochen, und manche sagten, der Durchbruch kam erst nach etlichen Jahren des Suchens, Irrens, Scheiterns. Das ist der Weg«, so Levitt.

»Junge Menschen haben verrückte Ideen. Man muss an sich selbst glauben.«

Michael Levitt

Sein Tipp an die jungen Forscher: »Fehler gehören dazu. Ich habe dadurch viel entdeckt, was ich vorher nicht wusste, und das ist interessant. Fehler zu machen, ist Teil des Jobs.« In westlichen Ländern finde allerdings eine Überalterung statt. »Wir haben jetzt etwa 40 Prozent, die über 65 Jahre sind. Als ich ein junger Wissenschaftler war, waren es zehn Prozent.« Die Zukunft werde aber von jungen Menschen geformt, die die Digitalisierung voranbringen. »Ob wir die Welt retten oder nicht, junge Menschen haben verrückte Ideen. Die Wissenschaft wird oft durch Dinge vorangebracht, die zuerst als falsch erscheinen. Man muss an sich selbst glauben.«

ERFOLG Auch für ihn habe sich die Welt nach dem Nobelpreis geändert. Der in Pretoria geborene Wissenschaftler mit jüdisch-litauischen und tschechischen Wurzeln pendelt heute zwischen Israel, den USA und China. »Jeder, der sagt: Ich hasse Wissenschaft, aber ich will hart arbeiten, um den Preis zu bekommen, der macht einen großen Fehler. Man muss lieben, was man tut, und es lieben, neue Dinge herauszufinden. Und man sollte es auch gut finden, andere Wissenschaftler zu treffen. Das sind die Schlüsselfragen zum Erfolg.«

Ende August bereits treffen sich internationale Nachwuchswissenschaftler und Nobelpreisträger wieder zum Gedankenaustausch. Dann wird die Wirtschaft im Fokus stehen; und erneut werden die Rolle der Wissenschaften und die drängenden Fragen der Zukunft diskutiert.