In seinem wohl berühmtesten Chanson, Le Métèque, sang Georges Moustaki von seiner »Fresse eines Kanaken und wandernden Juden mit griechischen Wurzeln«. Das beschrieb in der Tat seinen familiären Hintergrund.

1934 als Youssef Mustacchi im ägyptischen Alexandria geboren – dorthin waren seine Eltern Nessim und Sara aus dem griechischen Korfu gezogen, wo sie als Nachfahren italienischer Juden gelebt hatten –, wuchs er mit Italienisch als Umgangssprache zu Hause auf. Auf der Straße redete er Arabisch, in der Schule, einem französischen Lycée, in das die Alexandriner Juden bevorzugt ihre Kinder schickten, natürlich Französisch.

Wie so viele Auslands-Frankofone zog es den jungen Mann nach Paris. Dorthin ging er nach seinem Baccalauréat 1951 und arbeitete zunächst im Buchladen eines Onkels, später als Kulturkorrespondent für ägyptische Zeitungen. In seiner Freizeit komponierte er Lieder auf der Gitarre und hing in Musikcafés herum, wo er sich mit einem anderen jungen Musiker anfreundete, Georges Brassens. Ihm zu Ehren änderte Moustaki seinen Vornamen von Youssef in Georges.

edith piaf Den Einstieg in die Pariser Chansonszene verdankte Moustaki aber dann nicht Brassens, sondern einer anderen Ikone der französischen populären Musik. 1958 lernte er Edith Piaf kennen. Er schrieb für sie einige ihrer erfolgreichsten Lieder und begleitete sie nicht nur auf der Bühne: Ein Jahr lang waren die beiden ein Paar, trotz des Altersunterschieds von 20 Jahren. Auch für andere Größen der französischen Musik komponierte und textete Moustaki Hits: Yves Montand, Barbara, Melina Mercouri und Serge Reggiani gehörten zu seinen Kunden.

Nur der Mann im Hintergrund zu sein,reichte ihm jedoch auf Dauer nicht. Er wollte selbst ins Rampenlicht. Mit 35 Jahren kam 1969 endlich der Durchbruch mit Le Métèque, das nicht nur in Frankreich wochenlang die Hitparaden dominierte. Es folgten zahlreiche weitere Hits und Konzerte weltweit.

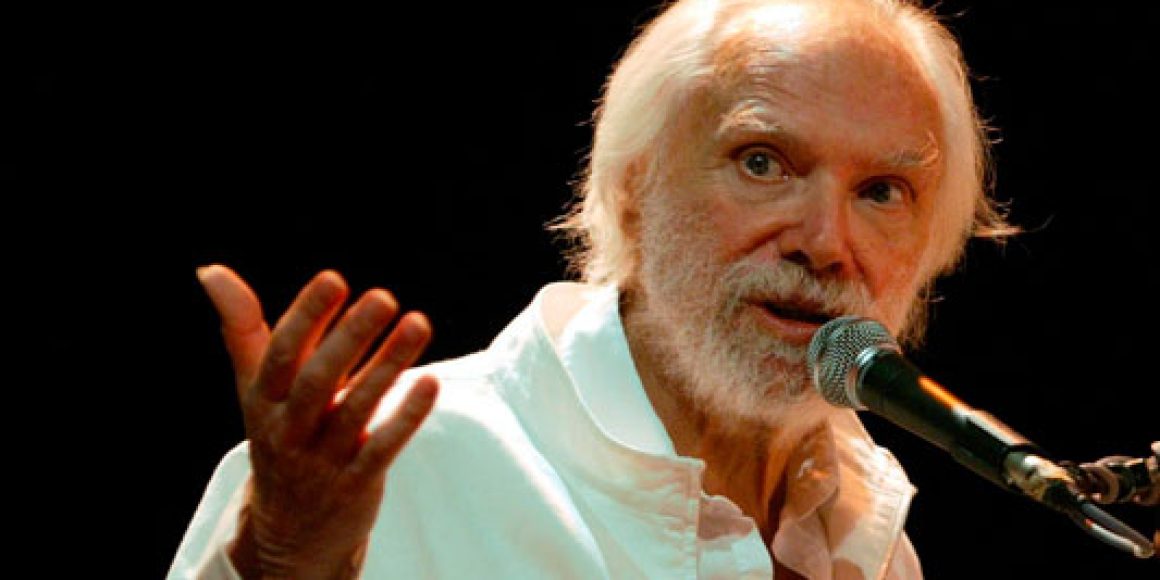

An diesem Mittwoch, den 23. Mai, ist Georges Moustaki im Alter von 79 Jahren nach langer Krankheit in Nizza gestorben.