»Meine Eltern nannten mich Aron, aber mein Vater sagte, sie hätten mich besser Was-hast-du-angestellt genannt.« Der polnisch-jüdische Junge aus Panevežys nahe der litauischen Grenze, der in Jim Shepards siebtem Roman Aron und der König der Kinder als Ich-Erzähler das Wort ergreift, ist ein Versager. Der Neunjährige kann weder schwimmen noch Fahrrad fahren; im letzten Cheder-Zeugnis hatte er drei Ungenügend: in Betragen, Rechnen und Werken. Nie hat der Neunjährige eine Krankheit ausgelassen und war eigentlich immer »zu neunundneunzig Prozent tot«. Sein kleiner Bruder hat noch ein Prozent draufgelegt: Er erlag einer Lungenentzündung. Doch Aron schlägt sich durch – zumindest eine Weile.

Es ist keine leichte Kost, die der 59-jährige US-Autor hier auftischt, der neben preisgekrönten Romanen wie Project X (2005) vier Erzählsammlungen publiziert hat und für »The New Yorker« und »The Atlantic Monthly« schreibt. Aber für den Sch’maja gerufenen Jungen kommt alles noch schlimmer, als der Vater Arbeit in Warschau findet und die Familie umzieht. Nach dem deutschen Überfall auf Polen 1939 werden die Warschauer Juden ins Ghetto gepfercht, wo Arons Alltag durch Schikanen, Krankheiten, Seuchen und Hunger geprägt ist. Er schließt sich Adina, Zofia und Lutek an, Gleichaltrigen, die nichts unversucht lassen, um ihr Überleben zu sichern. Dabei riskieren sie viel, auch trügerische Freundschaften, denn Verrat droht an jeder Ecke.

Fliegeralarm Die kindliche Perspektive, aus der Shepard, der mit seiner Frau und drei Kindern in Massachusetts lebt und am Williams College Creative Writing lehrt, furchtbares Elend und große Not schildert, erinnert an Bücher ähnlichen Themas wie Imre Kertész’ Roman eines Schicksallosen (1975) oder die Kindheitserinnerungen aus irisch-katholischer Perspektive in Frank McCourts Die Asche meiner Mutter (1996).

Mit Arons lakonischem Blick erscheint selbst ein Fliegeralarm erfreulich. Seinem Freund und »Lehrmeister« Lutek, der ihm das Stehlen beibringt – ihre Beute reicht von Wasser über Zwiebeln bis zu Lamy-Füllern und anderen handelbaren Dingen –, gefiel das Heulen der Sirenen, weil »dann alle aus den Betten mussten, egal zu welcher Uhrzeit, und sich die Kinder im Keller trafen und zusammen spielten«. Und die Trümmer der kaputten Häuser seien »ein toller Spielplatz, und wir fanden immer irgendetwas Erstaunliches«. Selbst den Bau der Ghettomauer fanden die Jungs gut, weil sie abends, wenn die Arbeiter weg waren, Zementsäcke wegholen konnten, die sich in Essbares eintauschen ließen. Arons Clique, spezialisiert auf die kleinen Fenster von Speisekammern, stiehlt und schmuggelt, was die Lage hergibt.

Janusz Korczak Als der Zehnjährige verwaist, begegnet Aron glücklicherweise einem besonderen Menschen: dem »König der Kinder«. Auf dem Kopf kahl, auf der Nase eine runde Brille, am Kinn ein gelblicher Spitzbart – so kennt man Janusz Korczak (1878–1942), den berühmten polnischen Kinderarzt, der eigentlich Henryk Goldszmit hieß. Ab 1912 leitete er ein Waisenhaus in Warschau, das sein Lebensinhalt wurde. 1940 wird er gezwungen, mit seinem Heim ins Ghetto umzuziehen, wo Aron – neben gut 200 Altersgenossen – Unterkunft findet. Eine kurze, außergewöhnliche, enge Freundschaft beginnt. Am 5. August 1942 begleitet Korczak seine Schützlinge ins Todeslager Treblinka.

Obwohl Shepard sich die Materie angelesen hat – die Recherche habe ihn »fast zu einem Holocaust-Gelehrten gemacht« –, trägt sein Roman eine gehörige Wucht, Melancholie, vor allem aber eine Ehrlichkeit in sich, die wir aus ähnlich gelagerten Lebensberichten kennen. Was aber besonders für Shepards Roman einnimmt: Immer wieder blitzt in Arons trauriger Geschichte Schalk und Witz auf.

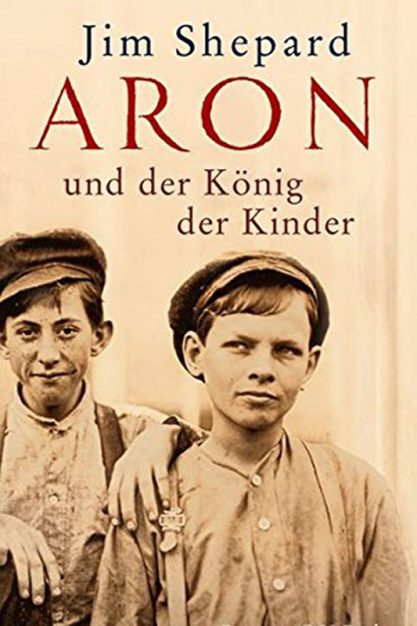

Jim Shepard: »Aron und der König der Kinder«. Roman. Übersetzt von Claudia Wenner. C. H. Beck, München 2016, 270 S., 19,95 €