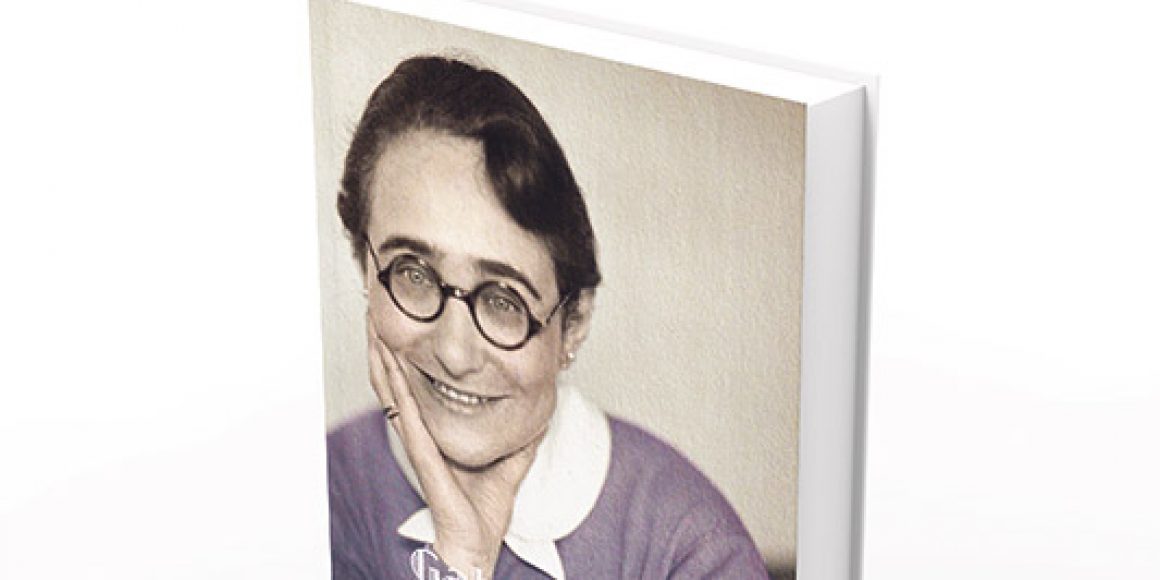

Der Titel der autobiografischen Erinnerungen Etwas Seltenes überhaupt meint die Verfasserin selbst: Gabriele Tergit war diese Seltenheit. Der Journalist Rudolf Olden hat die Autorin des Erfolgsromans Käsebier erobert den Kurfürstendamm im Jahr 1931 als diese Rarität charakterisiert, die sie unter ihren deutschen Landsleuten leider blieb: »99,9 % Ja-Sager, 0,1 % Nein-Sager«, schrieb sie später.

Aber Olden, Chefredakteur des »Berliner Tageblatts«, meinte etwas anderes, durchaus Biografisches. Gabriele Tergit war eine seinerzeit viel beschäftigte Journalistin, die erste Gerichtsreporterin, eine Intellektuelle mit Durchblick und Weitsicht, sie verfügte über eine gut gespitzte Feder für ihre glänzenden Texte.

Tergit wurde 1894 als Elise Hirschmann in Berlin geboren. Nach dem Besuch der Sozialen Frauenschule von Alice Salomon holte sie ihr Abitur nach, studierte Geschichte, Soziologie und Philosophie und schloss 1923 mit einer Promotion in Geschichte über den radikaldemokratischen Paulskirchen-Abgeordneten Carl Vogt ab.

Gesellenstücke Ohne spezielle Vorbereitung begann sie, für den »Berliner Börsen-Courier« Reportagen aus dem Moabiter Kriminalgericht in der Turmstraße zu schreiben, die zu ihrer eigenen Überraschung alle gedruckt wurden. Sie waren die »Gesellenstücke«, mit denen sie sich bei Theodor Wolff vom Berliner Tageblatt erfolgreich bewarb.

Gabriele Tergit schildert das Gespräch in ihren Erinnerungen wie folgt: »Hilde Walter, eine Waise, lebenserfahren, hatte mir vor der Unterredung den Rat gegeben: ›Verlange kein Gehalt. Wer bietet, ist der Dumme.‹ ›Wie viel habe ich gesagt?‹, sagte Wolff. ›Vierhundert im Monat?‹ Ich schwieg. ›Das Mädchen sitzt im Sessel, sieht aus und gibt mir das Gefühl, dass ich sie ausnutze. Also fünfhundert Mark?‹ Natürlich ging ich darauf ein: fünfhundert Mark für neun Gerichtsberichte im Monat.«

Das war am 24. Dezember 1924, nach der Inflation, ein Haufen Geld für eine journalistische Anfängerin. Sie kam zur »Berliner Seite«, die Walter Kiaulehn leitete, und an der besagter Rudolf Olden mitarbeitete, der auch als Rechtsanwalt tätig war. Später, im Jahr 1931, verteidigte er Carl von Ossietzky im »Weltbühne-Prozess« (»Soldaten sind Mörder«) und erkämpfte einen Freispruch.

In Gabriele Tergits Erinnerungen lebt das Berlin der sogenannten Goldenen Zwanziger Jahre – oft aus der Perspektive des Berichts aus dem Gerichtssaal. Sie erinnert sich im »Kunstprozess« an das Verfahren gegen den Galeristen Paul Cassirer. Kaiser Wilhelm II. hatte 1901 Cassirer, den Vermittler der Kunst der französischen Impressionisten, anlässlich der von ihm veranstalteten ersten Cézanne-Ausstellung als jemanden abqualifiziert, »der die Dreckkunst aus Paris zu uns bringt«. Jetzt ging es um gefälschte Gemälde van Goghs. Tergit erinnert an den Salon, den Cassirers Ehefrau, die Schauspielerin Tilla Durieux, in Berlin führte. Sie konnte nicht ahnen, dass die später nach ihr benannte Gabriele-Tergit-Promenade Jahrzehnte nach ihrem Tod an den neu angelegten Tilla-Durieux-Park in Berlin-Tiergarten grenzen würde.

Goebbels Aber vor Gericht ging es nicht nur um Kunst oder um den publizistisch aufzuwertenden »Eierdieb«. Es wurde ungemütlicher in den Sälen von Moabit. Gabriele Tergit schreibt über den Fememordprozess gegen Mitglieder der »Schwarzen Reichswehr«, über ein Verfahren aus dem Jahr 1932 gegen Hitler und Goebbels, und erinnert sich: »Ich habe vierzig Jahre über diesen Prozess nachgedacht, gedacht, was ich schon während des Prozesses dachte. Hitler und Goebbels saßen mir drei bis vier Meter gegenüber. Wenn ich einen Revolver besessen hätte und ich hätte sie erschossen, hätte ich fünfzig Millionen vor einem frühzeitigen Tod gerettet und ich wäre Judith II. geworden.«

Tergit schreibt über eine Justiz, die auf dem rechten Auge blind war, Judenmörder freisprach. Sie erinnert sich: »Theodor Knobel, der Führer eines Jungsturms, machte einen Ausflug und ließ die Jungen an einem Judenfriedhof haltmachen. ›Spuckt alle auf die Gräber dreimal aus!‹, befahl er. Er wurde wegen Religionsschändung angeklagt. Das Gericht sprach ihn frei. Religionsschändung liege nicht vor, denn Knobel habe nicht die religiöse Gemeinschaft der Juden, sondern die jüdische Rasse treffen wollen.« So ging es weiter vor Gericht, und Gabriele Tergit berichtete furchtlos und alarmierend über diese Pogrome »im Namen des Volkes«. Viele ihrer Gerichtsreportagen sind von dem Fotografen Leo Rosenthal im Bild dokumentiert worden.

Triumph Natürlich musste Tergit gleich nach der Machtergreifung fliehen, nach Prag, Paris, Palästina und schließlich nach London. Dort war sie nach dem Krieg jahrelang die Sekretärin des PEN der deutschen Exilautoren. Nach dem Krieg kam sie wieder nach Berlin, das sie – vielleicht platonisch – liebte. »Hab den Namen nie gehört. Wer sind Sie überhaupt?«, zitiert in einem lesenswerten Nachwort die Herausgeberin dieser ersten vollständigen Ausgabe der Erinnerungen von Gabriele Tergit eine Berliner Kunstdezernentin Mitte der 50er-Jahre.

Und dennoch, in Berlin erlebte Gabriele Tergit 1977 während der Berliner Festwochen ihren späten Triumph. »Inzwischen war ich mit Erfolg in Berlin«, schrieb sie an den Ullstein-Verlag. »Ein Vorleseabend fand in der Akademie statt. Uwe Johnson las Feuchtwangers Erfolg vor, Hans Mayer Kästners Fabian, Hans Bender aus Hermann Kestens Joseph sucht seinen Weg und Höllerer meinen Käsebier.«

Die Erinnerungen von Gabriele Tergit sind ein unschätzbares, farbiges Dokument, das aus beruflicher Perspektive einer Gerichtsreporterin und aus berufenem Munde ein ganzes Zeitporträt entwirft. Sie schreibt kämpferisch, natürlich parteinehmend, hellwach und gibt das rare Beispiel eines literarisch anspruchsvollen Journalismus – eben »etwas Seltenes überhaupt«.

Gabriele Tergit: »Etwas Seltenes überhaupt. Erinnerungen«. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Nicole Henneberg. Schöffling, Frankfurt am Main 2018, 418 S., 26 €