»Der Gottesdienst in der Synagoge vergeht nie. Einmal nahm ich einen Schlumpf mit.« Wie in vielen seiner Comics setzt sich Joann Sfar in Die Synagoge mit Aspekten des Judentums auseinander. Wie in keiner anderen Geschichte aber wird er hier sehr persönlich. Im Album vereint er Reflexionen aus dem Frankreich der 80er-Jahre mit autobiografischen Fragmenten.

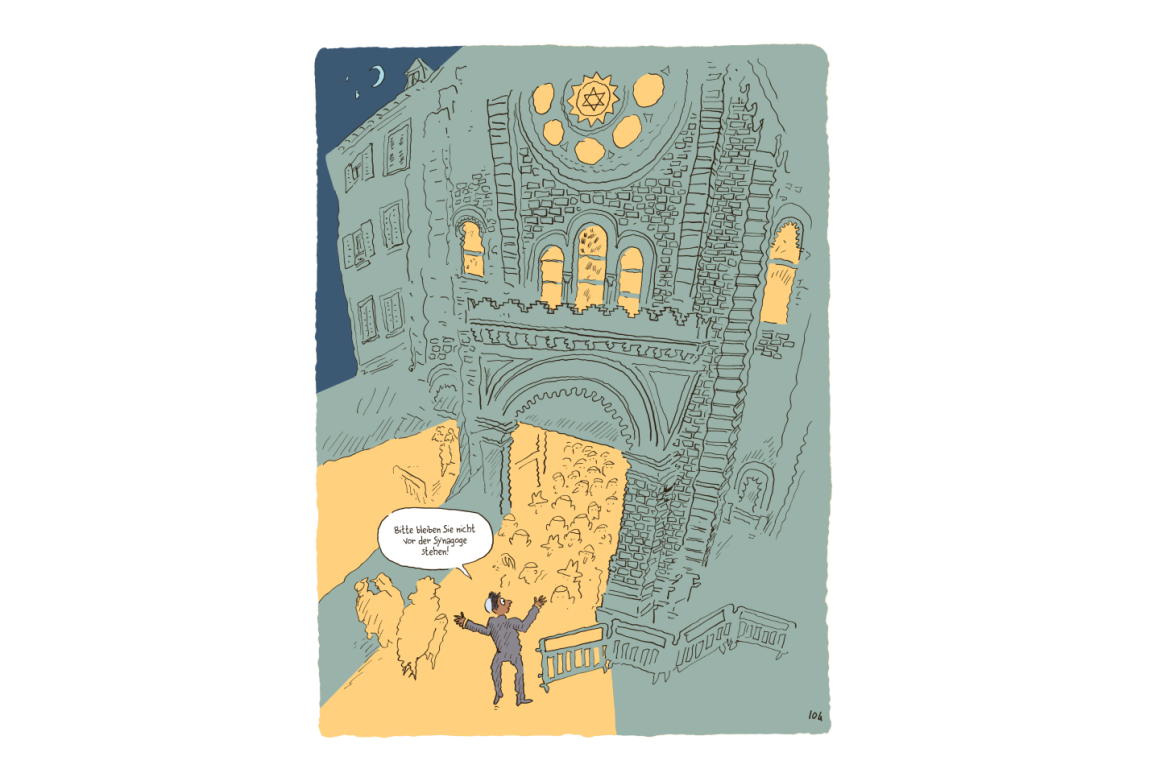

Der Titel verweist auf das sakrale Gebäude seiner Kindheit und Jugend, das für Sfar Langeweile bedeutete und dessen Wachschutz er besorgte. Er meint aber zugleich die Versammlung der jüdischen Gemeinschaft – inklusive antisemitischer Projektionen darauf.

SCHTETL Joann Sfar zählt zu den bekanntesten Comicautoren Frankreichs. Er kann Funnys, wie er mit der Mitarbeit an der Fantasy-Parodie Donjon bewies, aber auch ernste Themen, wie in seiner Klezmer-Reihe. Dort bildete er einstige osteuropäische Schtetl-Landschaften zwischen Poesie und Pogrom ab. Mit der Serie Die Katze des Rabbiners gruppiert Sfar seine Gottesbefragungen um einen sefardischen Rabbiner in Algier. Damit streift er die Herkunft seiner Familienzweige. Nun rückt er mit seinem markant zittrigen Zeichenstil der eigenen Biografie zu Leibe.

Weil der Gottesdienst ihn langweilte, schloss sich der Autor dem Wachschutz an.

Sfar wurde 1971 in Nizza geboren. Vater André war ein bekannter Jurist, er brachte diverse Neonazis ins Gefängnis. Die Mutter starb, als er drei Jahre alt war, deshalb wurde Sfar auch vom Großvater mütterlicherseits mit aufgezogen. Dieser war ein jüdisch-ukrainischer Militärarzt und hatte im Zweiten Weltkrieg seinem Brigadeführer, dem Romanautor André Malraux, eine Hand gerettet. Dafür erhielt er die französische Staatsbürgerschaft.

Der Großvater ist eine Figur, die durch den Comic geistert. Er taucht als Ratgeber auf, der auf der Sinnlosigkeit von Gewalt insistiert. Anders als Joann Sfars Vater, der ebenfalls breiten Erzählraum bekommt. Der algerische Jude pocht unablässig auf Recht und Gesetz, kann aber von Selbstjustiz nicht lassen, etwa wenn ihm einer die Vorfahrt nimmt. »Ich sah ständig, wie er sich prügelte. Das faszinierte und traumatisierte mich gleichermaßen«, erzählt der Zeichner.

Von Gewalt geprägt war auch das Umfeld im Frankreich der 80er-Jahre, in dem Sfar aufwuchs. Besorgt über Bombenanschläge auf Synagogen gründeten einige Mitglieder der Gemeinde in Nizza einen Wachschutz. Sfar schloss sich ihm an, um Ablenkung vom Gottesdienst zu finden. Er stand wohl auch deshalb vor der Synagoge Wache, weil er hoffte, sich im Kampf gegen Nazis beweisen zu können – wie seine Vorbilder, der Abenteurer Joseph Kessel und US-amerikanische Superhelden im Zweiten Weltkrieg.

Darum trainierte er Kung Fu. »Ich wollte auch kämpfen. Aber es gab keinen Krieg.« Hingegen kreuzten rechte Skinheads seinen Alltag oft genug. Und auch die politische Lage drehte sich. In jener Zeit trat der Front National erstmals offen antisemitisch auf, ohne sich weiterhin als bürgerlich zu kaschieren. Öffentliche Empörung blieb aus. »Offenbar hat Frankreich beschlossen, die Juden einfach ihrem Schicksal zu überlassen.«

Neben dieser ernsten Seite enthält der Comic selbstverständlich viele komische Aspekte. Immerhin geht es um die Pubertät. »Ich höre noch die weisen Worte meines Vaters: ›Zu meiner Zeit hat man zur Barmizwa seine erste Zigarette geraucht und ist in den Puff gegangen.‹ Wir gehen lieber ins Kino.« Anflüge von Verliebtheit beschleichen Sfar beim Anblick seiner Kampfsportlehrerin – eine peinliche Spontan-Erektion inklusive.

Ein tief melancholischer Unterton durchzieht Joann Sfars bisher persönlichsten Comic.

Der Autor schildert ausführlich Freundschaften, seine Beschäftigung mit Musik und Kunst. Sein zunächst nervös wirkender Zeichenstil entwickelt über die Seiten allmählich die Ruhe eines in Erinnerungen kramenden Erzählers.

überleben Statt chronologisch erzählt Sfar in Reflexionsschleifen, die im Krankenhaus beginnen. Auf einer Corona-Station an ein Beatmungsgerät angeschlossen, glaubt er, bald zu sterben. Hier führt er in Gedanken ein Zwiegespräch mit Joseph Kessel, der seinen Überlebenswillen symbolisiert. Wie in assoziativen Rückblicken scheinen Lebensstationen auf. Skurriles schleicht sich ein, wenn er etwa fantasiert, am Tresen mit Jean-Marie Le Pen über Marc Chagall zu streiten oder Figuren seines Vorbilds Hugo Pratt herbeisehnt.

Später sinniert Sfar am Zeichentisch über seinen Stil und darüber, wie er die Geschichte abschließen soll. Deren Ende verschiebt er tatsächlich mehrfach. Durch diese Randgänge gewinnt Die Synagoge eine zusätzliche künstlerische Ebene.

Schließlich wird der tief melancholische Unterton greifbar, der das berührende Buch durchzieht: »Warum zeichne ich nicht Auschwitz?«, habe er als eigentliches Thema erkannt, schreibt Joann Sfar. Und antwortet mit einem ganzen Comic.

Joann Sfar: »Die Synagoge«. avant, Berlin 2023. 208 S., 30 €