August 1979, am Morgen, kurz vor der Landung in Teheran. Im Fenster des Flugzeugs sind blaue Berge zu sehen. Eine gut geschminkte junge Frau öffnet die Augen: Azar Nafisi (Golshifteh Farahani) ist zurück auf dem Weg in ihre Heimat. Nach der Islamischen Revolution macht sich die Literaturwissenschaftlerin, die in den USA studiert hat, Hoffnungen auf den Anbruch einer neuen Zeit. Sie will an der Universität Teheran englische Literatur unterrichten.

Herzlich umarmt wird Nafisi am Flughafen von ihrer Mutter (gespielt vom israelischen Popstar Rita, einer Sängerin mit iranischen Wurzeln). Doch schnell wird klar, dass ihr schwere Zeiten bevorstehen. Missbilligend nimmt der bärtige Grenzbeamte den Lippenstift aus ihrer Handtasche, die er durchsucht; der Skandalroman Lolita von Vladimir Nabokov und Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald in ihrem Koffer wecken ebenfalls Misstrauen.

Die Professorin soll auch »moralisch angemessene« Autoren behandeln

Wie hoch der Preis ist, den Azar Nafisi und ihr Mann Bijan Naderi für ihre Rückkehr in den Iran zahlen werden, schildert der in Rom gedrehte Spielfilm Lolita lesen in Teheran des Israelis Eran Riklis, der auf den gleichnamigen Erinnerungen der Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin von 2003 beruht. Es beginnt an der Uni mit der Bitte eines freundlichen Studenten, die Dozentin möge doch auch »moralisch angemessene« Autoren behandeln. Eine Liste hat er schon vorbereitet.

Azar Nafisi weigert sich, den für Frauen vorgeschriebenen Schleier zu tragen, und darf ab 1981 an der Universität nicht mehr unterrichten. Eine ihrer Studentinnen wird vom Regime hingerichtet. Sie zieht sich ins Privatleben zurück, bekommt zwei Kinder. Doch ihrer Berufung bleibt sie treu und gründet einen geheimen Literaturzirkel für ihre ehemaligen Studentinnen, den sie in ihrer Wohnung veranstaltet. 1997 emigriert sie mit ihrer Familie endgültig in die USA.

Für die Schauspielerinnen war der Film eine Rückkehr zu ihren Wurzeln.

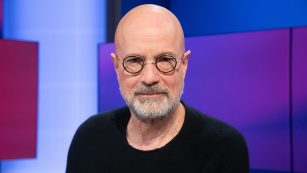

Riklis, bekannt durch seine Filme Lemon Tree und Die syrische Braut, las das Buch 2009 und wusste sofort, dass ihn der Stoff interessierte. Der Jüdischen Allgemeinen sagte der Regisseur: »Ich habe Azar Nafisi gefragt, ob sie es logisch fände, wenn ein israelischer Regisseur das Buch verfilmt. Sie sagte: ›Das finde ich sehr logisch.‹ Ich fuhr 2016 nach Washington und kam mit den Rechten zurück.«

Seine Filme seien »einerseits sehr genau, was die Fakten angeht, aber ich möchte, dass die Handlung auch Menschen anspricht, die keine Literaturexperten sind. Man kann ihn auch verstehen, wenn man Lolita nicht gelesen hat«, betont Riklis. Der Film, der immer wieder auf historische Aufnahmen von Studentenprotesten und deren gewaltsamer Niederschlagung zurückgreift, lebt weniger von raffinierter Erzählstruktur als vom Glauben an die subversive Kraft der Literatur und einem hervorragenden Ensemble.

Golshifteh Farahani wollte zunächst nicht auf Persisch spielen

Allen voran Golshifteh Farahani (Alles über Elly), die Eran Riklis nicht sofort dafür gewinnen konnte, die Hauptrolle zu spielen. »Sie sagte zuerst: ›Ich habe den Iran verlassen, ich will nicht auf Persisch spielen.‹« Auch die Literaturstudentinnen, die heimlich über Lolita, Sex, Gewalt in der Ehe und ihre Rolle als Frauen in der Gesellschaft diskutieren, sind mit Schauspielerinnen besetzt, die aus dem Iran stammen. »Manche haben das Land relativ spät verlassen, andere schon als Kinder. Der Film bedeutete für sie über die Rollen hinaus eine Rückkehr zu ihren Wurzeln«, sagt Riklis.

Während des Castings protestierten Iranerinnen und Iraner weltweit nach dem gewaltsamen Tod von Jina Mahsa Amini in Teheran, die 2022 wegen angeblich »uniranischer Kleidung« festgenommen worden war. »Sie waren in Kampfstimmung gegen das Regime«, sagt Riklis über sein Ensemble. Mehrere Szenen spielen im Teheraner Evin-Gefängnis und zeigen auch Folter. Eines der Opfer sagt: »Sie haben darauf geachtet, uns nicht zu berühren. Aber Vergewaltigung war kein Problem.«

Eines der Opfer sagt: »Sie haben darauf geachtet, uns nicht zu berühren. Aber Vergewaltigung war kein Problem.«

Es sind die schönen und ausdrucksstarken Gesichter von Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider), Mina Kavani, Bahar Beihaghi, Raha Rahbari, Lara Wolf und Isabella Nefar, die im Gedächtnis bleiben. Und immer wieder die fantastische Golshifteh Farahani als Azar Nafisi, die schließlich zusammenbricht, weil sie den Druck nicht mehr aushält und sich fragt, was für ein Mann ihr Sohn in Zukunft werden könnte, falls die Familie nicht auswandert. Die israelische Sängerin Liraz Charhi, deren Familie aus dem Iran stammt, hat vier Songs beigesteuert.

Für Regisseur Riklis hat Lolita lesen in Teheran auch eine universelle Botschaft. »In meinem Film geht es um Zustände, die sich an jedem Ort der Welt verschlechtern können, wenn wir nicht wachsam sind. Der Film will niemandem vorschreiben, wie er zu denken hat. Sondern er will dazu anregen, nachzudenken.«

Ab dem 20. November im Kino