Wo ist Salome? Wer sie an diesem Abend im Gärtnerplatztheater sucht, in Münchens zweitem, kleinen Staatsopernhaus, wird nicht unbedingt fündig. Salome könnte jede der Tänzerinnen des 20-köpfigen Ensembles sein. Es soll doch aber nur eine Frau den berühmten Schleiertanz tanzen gegen Ende des Dramas.

So jedenfalls will es Oscar Wilde, der die Geschichte aus dem Neuen Testament auf Französisch als wollüstiges Fin-de-Siècle-Drama aufschrieb, das Richard Strauss in seiner Oper Salome aufwühlend vertonte.

Prophet Auf diese Salome, seine Stieftochter, nämlich hat der galiläische Tetrarch Herodes sein lüsternes Auge geworfen und bettelt sie an bei einem Gelage, für ihn zu tanzen. Salomes Objekt der Begierde aber ist der keusche Prophet Jochanaan, auch Johannes der Täufer genannt, den Herodes in einem Kerker gefangen hält. Jochanaan weist die junge Frau zurück und bekommt seine grausige Strafe dafür.

Salome, meist als Inkarnation der monströsen Femme fatale gesehen, tanzt und darf sich von Herodes dafür wünschen, was sie möchte. Sie will das abgeschlagene Haupt des Jochanaan, das sie endlich, dargereicht auf einem silbernen Tablett, inbrünstig küsst.

Das blutige Drama geht ganz unblutig, kalt und sinnenfrei vonstatten.

Diese Salome findet man nicht beim Ballett des Gärtnerplatztheaters. Und auch keine andere. Bevor man ins Theater ging, hat man schon per Internetlink mitbestimmen können: Sonne oder Mond? Ketchup oder Mayonnaise?

Mond natürlich und Ketchup siegen nach Prozenten, demokratisch gewählt fürs blutige Drama, das ganz unblutig, kalt und sinnenfrei vonstattengehen wird.

Choreograf Denn diese knapp 80-minütige Vorstellung, betitelt mit Salome tanz, was man durchaus als Aufforderung auffassen kann, hat der 1989 geborene israelische Gastchoreograf Eyal Dadon, der seit 2016 seine eigene SOL Dance Company in Beer Sheva betreibt, als interaktives Computerspiel inszeniert.

Und auch während der Vorstellung darf man als Zuschauer wählen nach dem binären Prinzip, wie das Drama zu enden hat: Soll Herodes sterben oder doch lieber Salome? – Was aus genannten Gründen schwierig ist, weil man nicht nur Salome nicht findet, sondern bei den Männern auch nicht weiß, wer von ihnen Herodes und wer Jochanaan ist.

Die Musik gewährt die emotionale Folie für diese emotionsfreie »Salome tanz«.

Gleich zu Beginn schaut man in das immer wieder verzerrte Videobild eines Mannes mit rot verschmiertem Bart. Blut? Nein, Ketchup, in das er lässig ein paar Pommes tunkt.

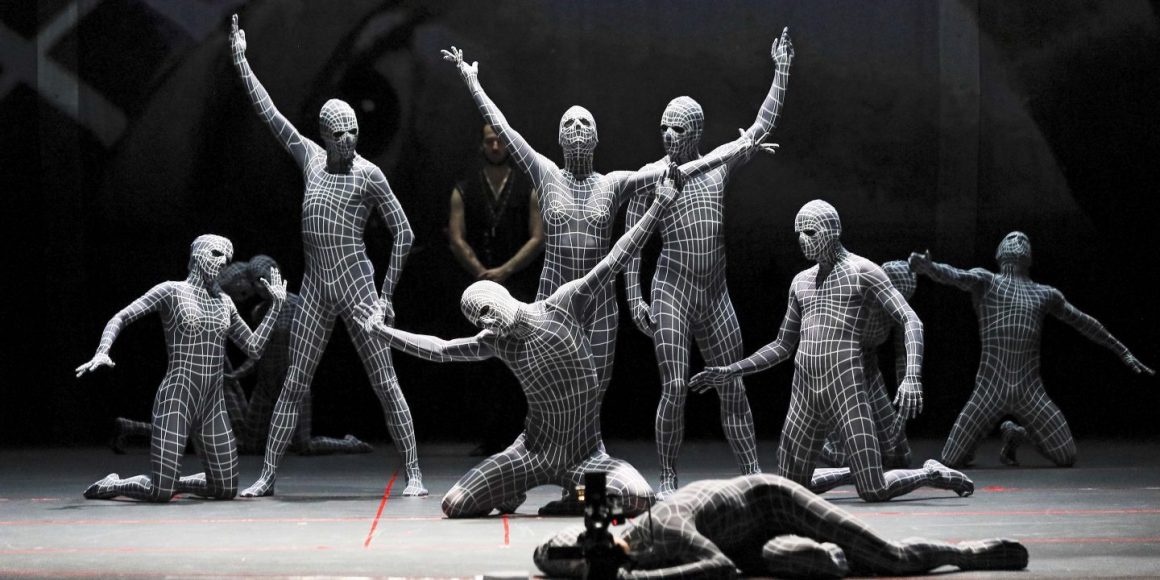

Dann: Bühne frei für geschlechtsneutral gerasterte Computerfiguren in Pixelgrau, die sich immer wieder neu formieren in ballettigen Reihen und Gruppen. Ein Mann fokussiert mit Handycam Ausschnitte des auf einem Videoscreen vergrößerten Bühnengeschehens.

Wiedergänger Die anfängliche schematische Ordnung wird sich zunehmend auflösen, wenn die Gesichter der Männer kenntlich werden. Sie verwandeln sich, nunmehr ganz schwarz in pludrige Hosen und Oberteile gekleidet, in expressiven Soli zu Herodes- und Jochanaan-Wiedergängern, begleitet von fernem MG-Feuer im Hintergrund.

Ihre Arme fahren aus wie die Schwerter, während Frauen unter blutroten Schleiern tanzen: starke Bilder, die, stark ästhetisiert, an die Videos kopfabschneidender IS-Kämpfer erinnern. Solche Bilder vergisst man nicht.

Sein live getanztes Computerspiel samt politischen Andeutungen federt Eyal Dadon ab mit stimmungsvoller und melos-satter Musik unter der Leitung von Michael Brandstätter – mit John Cages frühen Sonaten, Franz Schrekers »Kammersymphonie«, Franz Schuberts Adagio aus dem Streichquintett sowie den emphatischen Kompositionen von Caroline Shaw. Die Musik, sie gewährt die emotionale Folie für diese emotionsfreie Salome tanz.