Der Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, hat sich dafür ausgesprochen, Jiddisch als Minderheitensprache anzuerkennen.

Es wäre ein schönes Zeichen, wenn der neu gewählte Bundestag mit einem Beschluss das Jiddische ähnlich wie beispielsweise Sorbisch als Minderheitensprache anerkenne, sagte er in einem Grußwort zum Auftakt der Jüdischen Kulturwochen in Stuttgart am Montagabend.

ANREGUNGEN Ähnliche Anregungen gab es bereits bei der Tagung »Wie deutsch ist Jiddisch?« des Tikvah-Instituts und der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin, die von Volker Beck moderiert wurde. Gösta Nissen, Leiter des Minderheitensekretariats der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen Deutschlands, sagte bei der Abschlussdiskussion am Montagmittag, die Voraussetzungen für eine Anerkennung des Jiddischen als Minderheitensprache könnten seiner Ansicht nach erfüllt sein.

»Das ist einmal der Minderheitenstatus der Sprecher, das ist (...) die Staatsangehörigkeit der Sprecher.« Zudem müsse die Sprache herkömmlich gesprochen werden. Auch eine ausreichende Zahl der Sprecher spiele eine Rolle, sagte Gösta weiter: »Ich kann mir vorstellen, dass juristisch nichts dagegen spricht.« Dies sei allerdings seine Privatmeinung, unterstrich er.

ANTISEMITISMUS Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus, sagte am Montagmorgen in seinem Grußwort bei der Tagung in Berlin: »Respekt und Wertschätzung sollte auch unseren Umgang mit dem Jiddischen als Gegenwartsphänomen prägen. Wir zollen ihm Respekt, indem wir es als eigenständige, reiche und lebendige Sprache anerkennen, die nicht nur die Vergangenheit geprägt hat, sondern auch unsere Gegenwart bereichert.«

Der Wunsch, das Jiddische zu fördern, sei verknüpft mit einem politischen Kernziel, dem gemeinsamen Kampf gegen den Antisemitismus, so Klein. Er sei verbunden »mit dem Kampf für eine tolerante freiheitliche-demokratische Gesellschaft, in der gesellschaftliche Minderheiten und ihre Sprachen einen festen Platz in unserer Mitte haben, statt ausgegrenzt oder ignoriert zu werden«.

Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Blume sagte in Stuttgart, noch heute behaupte die Bundesrepublik Deutschland, Jiddisch sei keine deutsche Sprache und das aschkenasische Judentum sei kein Teil des deutschen Volkes. Dies habe rechtliche Folgen: So seien jüdische Zugewanderte aus der früheren Sowjetunion im Staatsbürgerschaft- und Rentenrecht schlechtergestellt als Spätaussiedler aus den gleichen Regionen, die als »deutsch« anerkannt werden, kritisierte Blume.

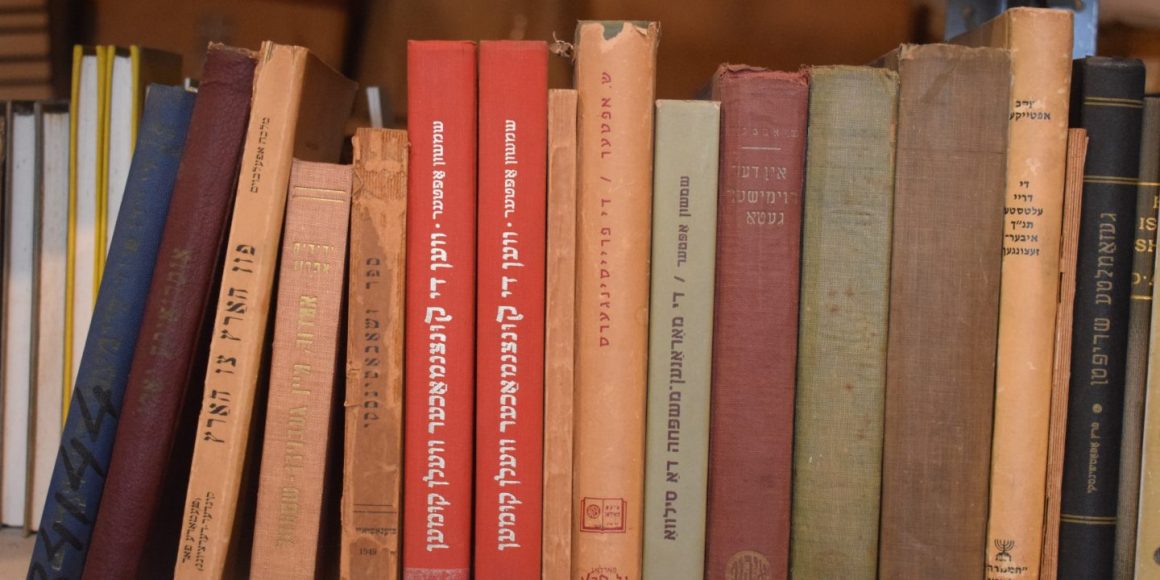

Bislang schützt Deutschland nur Dänisch Sorbisch, Friesisch, Romanes und Niederdeutsch auf Grundlage der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. In der Schweiz ist Jiddisch bereits als »nichtterritorial gebundene Sprache« anerkannt. ag/epd