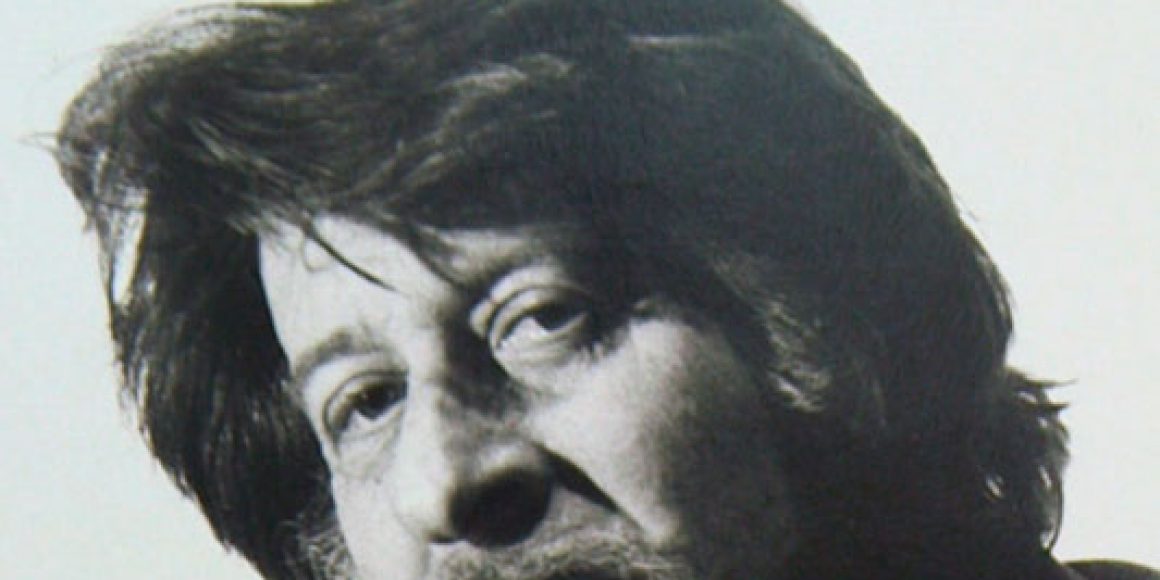

Hollywood bezeichnete er als »Puff«, und auch in New York gelang ihm nicht der große Durchbruch. Erst in Deutschland fand George Tabori (1914–2007) endlich das große Theaterpublikum, das seinen schwarzen Humor und seinen von Stereotypen befreiten Umgang mit der Schoa würdigen konnte.

Zum 100. Geburtstag des in Ungarn geborenen Dramatikers und Schriftstellers, dessen Vater 1944 in Auschwitz ermordet wurde, zeigt 3sat am Samstagabend die Dokumentation Der Spielmacher – George Tabori in Amerika von Norbert Busè.

Schwarze Liste Taboris Leben in den USA, wohin er 1948 emigrierte, war alles andere als einfach. Dass ihn der republikanische Senator Joseph McCarthy wegen angeblich unamerikanischer Umtriebe auf die berüchtigte Schwarze Liste setzte, ist bekannt.

Doch viele Zuschauer werden wohl nicht in allen Details gewusst haben, dass der renommierte Regisseur Elia Kazan nach einer Aufführung in New York Tabori und seine Schauspieler denunziert hatte. Für Tabori ein Grund, Kazan jahrelang nicht mehr zu grüßen – auch nicht, als der ein Haus direkt neben Taboris Wohnung in Manhattan bezog. Norbert Busès Dokumentation präsentiert aber auch den ersten Einblick in Taboris FBI-Akte, die dessen Engagement als Friedensaktivist belegt. Wegen Schwärzungen der Akte bleibt allerdings im Dunkeln, wie weit die Spitzel des FBI wirklich gingen.

privatleben Fast noch interessanter sind neue Einblicke in Taboris Privatleben: Für seine große Liebe, die schwedische Schauspielerin Viveca Lindfors, verließ er seine erste Frau und zog mit ihr in eine kleine gemeinsame Wohnung in Manhatten. Trotz der Bekanntschaft mit Bert Brecht in Hollywood und dem Besuch des berühmten »Actors Studio« konnte er vom Theatermachen in den USA nicht leben – jedenfalls nicht dauerhaft.

Sein Privatleben aber verlief glücklich, zumindest in den ersten Jahren. Über Nacht war Tabori Familienvater geworden – Viveca Lindfors hatte drei Kinder aus drei früheren Beziehungen mit in die Ehe gebracht. Und Vater zu sein, war für ihn nicht nur eine Rolle: In sehr persönlichen Gesprächen berichten sein Stiefsohn und seine Stieftochter erstmals vor der Kamera von ihrer Beziehung zu Tabori, der –auch wegen der beruflichen Misserfolge – viel Zeit für alle drei Kinder hatte und den sie wie einen eigenen Vater liebten.

»Die Kannibalen« Die Verbindung zu den Kindern, die seinen Familiennamen tragen, riss auch nicht ab, nachdem Tabori 1971 endgültig nach Deutschland übersiedelte und damit die Beziehung zu Viveca Lindfors beendete. 1969 hatte die deutsche Fassung seines grotesken Auschwitz-Stücks Die Kannibalen am Schillertheater in Berlin das deutsche Publikum erschüttert, das einen solchen Umgang mit dem damaligen Tabu-Thema Schoa nicht gewöhnt war. Die Dokumentation zeigt Auszüge aus der Inszenierung von 1969 und Interviews mit den Zuschauern.

Ausgerechnet in Deutschland, das ihm den Vater genommen hatte, feierte Tabori die großen Erfolge seines Theaterlebens – von 1999 bis zu seinem Tod 2007 war er Hausregisseur des Berliner Ensembles.

Dass der Spielmacher, wie er sich nannte, vielen deutschen Theaterbesuchern mit Stücken wie Mein Kampf jahrzehntelang bei der Vergangenheitsbewältigung half, ist hinreichend bekannt. Doch die Dokumentation beleuchtet eine Zeit aus Taboris Leben, die nicht minder interessant ist: den steinigen Weg eines Dramatikers in den USA, der nicht bereit war, Zugeständnisse an den Geschmack des Mainstreams zu machen.

3sat sendet die Dokumentation »Der Spielmacher – George Tabori in Amerika« am Samstagabend um 20.15 Uhr.

Um 21.00 Uhr folgt der Theaterfilm »Mein Kampf« nach Taboris gleichnamigem Stück.