Es ist häufig etwas Weihevolles, das heißt Unangemessenes, in der Rede über Primo Levi, dessen Geburtstag sich am 31. Juli zum 100. Mal jährt. Doch wird man dem italienischen Schriftsteller, weltberühmt gewordenen Auschwitz-Chronisten, Erzähler und leidenschaftlichen Chemiker wirklich gerecht, wenn dessen Selbstmord 1987 immer wieder mit der Routine-Floskel beschrieben wird, hier sei ein weiterer Schoa-Zeuge daran gescheitert, »das Überleben zu überleben«?

Im Laufe der Jahrzehnte haben Generationen bemühter Literaturwissenschaftler über Levis Buch Ist das ein Mensch? immer neue fein ziselierte Begrifflichkeiten in Umlauf gebracht, sodass das Einmalige dieses Werks beinahe verschüttgegangen ist. Dabei zeigt jener Auschwitz-Bericht, was Primo Levi – am 3. September 1943 als Partisan verhaftet, am 22. Februar 1944 jedoch als Jude deportiert und am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit – hier Präzedenzloses gelungen ist: Er hat die Erinnerung gerettet, den Hyperrealismus der Lagerbeschreibung nicht mit Empathieverlust erkauft und – dies vor allem – das Vertrauen in die Kommunikationskraft, ja in die Schönheit der verständlichen Sprache bis zuletzt verteidigt.

CHAOS »Es ist nicht wahr«, wird er später schreiben, seit Ende 1945 wieder in seinem geliebten Turin lebend, »dass Unordnung sich nur durch Unordnung darstellen ließe; es ist nicht wahr, dass das Chaos des beschriebenen Blatt Papiers das beste Sinnbild ist für jenes endgültige Chaos, das uns erwartet: Dieser Glaube ist ein typisches Laster unseres Jahrhunderts der Unsicherheit.«

Levi hatte Urvertrauen in die rettende, herkömmliche Sprache.

Auch deshalb führen alle vordergründigen Gleichsetzungen mit Paul Celan in die Irre. »Da wir Lebenden nicht allein sind, sollten wir auch nicht so schreiben, als wären wir allein«, heißt es 1976 in Levis Auseinandersetzung mit Celans hermetischer Lyrik. Solches Urvertrauen in die rettende, herkömmliche Sprache – nicht trotz, sondern gerade wegen der Gaskammern und Verbrennungsöfen, über welche unbedingt präziser Bericht zu erstatten war – fühlte bereits der damals erst 24 Jahre alte Häftling, der in den Buna-Werken der IG Farben im Lagerkomplex Auschwitz-Monowitz Zwangsarbeit als Chemielaborant hatte leisten müssen. Später würde diese frühe radikale Erfahrung, »wie sehr das praktische Denken zum Überleben beitrug, das Denken eines menschlichen, wissenschaftlichen Kopfes«, dabei helfen, der Verführung der Sprachlosigkeit angesichts des erlebten Schreckens nicht zu verfallen – und sie zurückzuweisen als letzte perfide Falle, aufgestellt von den Tätern, um die Überlebenden zu paralysieren.

Wie schade, dass in jenem allzu oft dunkel dräuenden Sprechen über diesen Ausnahme-Autor gerade das fehlt: Levis Präferenz der Klarheit, das trotz aller familiär vererbten Depressionen eroberte Glück und die Fähigkeit zu skrupulöser Erinnerung, die Mehrfachbegabung des Intellektuellen, Schriftstellers und Chemikers, der noch lange nach seiner Pensionierung im Jahr 1977 ein Hohelied auf seinen Beruf singt: »Der besiegbare Gegner war ja noch immer derselbe, das Nicht-Ich, die dumme Materie, feindselig-träge wie die menschliche Dummheit und wie diese stark in ihrem passiven Stumpfsinn.«

Nach Lektüre seines Romans »Der Ringschlüssel« wird man keinen Monteur je wieder ignorant übersehen.

Levi hielt deshalb nichts von einer Verteufelung des Technischen, wie es auf höchst verschwiemeltem Niveau der ehemalige Hitler-Bewunderer Heidegger tat, um die nazistischen Menschheitsverbrechen in einer generellen Zivilisationskritik zu nivellieren. Gleichermaßen ging ihm der nachkriegslinke Sprech, nach welchem »FIAT-Fabrikarbeit gleich KZ« sei, entschieden gegen den Strich. Literarisches Resultat dieser Wertschätzung handwerklicher Arbeit ist der (in Italien bis heute ebenfalls populäre) Roman Der Ringschlüssel, nach dessen Lektüre man keinen Monteur je wieder ignorant übersehen wird. Was für eine gelungene, empathische Ausweitung der Aufmerksamkeitszone! Als das Buch 1978 erschien, meldeten sich im italienischen Fernsehen zahlreiche Arbeiter und Auslands-Monteure, um Levis pikaresken Technikabenteuerroman zu preisen. Ja, genau so gehe es zu in ihrer Welt der Destillierapparate, Schweißgeräte und Ringschlüssel! Denn sie existierte ja doch, jene »entfernte Möglichkeit des Guten«, nach der Levi in Auschwitz so verzweifelt gesucht hatte.

SCHICKSAL Ihren wohl vitalsten Ausdruck findet sie im 1982 erschienenen Roman Wann, wenn nicht jetzt?, der die spannende Weltkriegsgeschichte russischer und polnischer Partisanen erzählt: mutige linke Herzenszionisten, die hinter den Linien die deutschen Truppen angreifen, sich tunlichst von den NKWD-dominierten sowjetischen Einheiten fernhalten, Tod und Kälte trotzen und schließlich nach Kriegsende den Weg nach Italien finden, um von dort übers Mittelmeer überzusetzen ins ersehnte Eretz Israel. Protagonisten, die dem sogenannten Schicksal den Mittelfinger zeigen, ein tapferes Lachen unter Tränen – unvergesslich.

Dennoch: Der Mann, der dann an einem Samstagnachmittag im April 1987 seine Turiner Wohnung verließ und sich ins Treppenhaus stürzte, war schließlich doch noch von den Depressionen überwältigt worden, die er zeitlebens zu verbergen gewusst hatte. Selbst in seinen letzten publizierten Gesprächen hatte nichts auf sie hingedeutet. Stattdessen mitunter geradezu vergnügte Erinnerungen an seine Kindheit und die säkular-liberale Familie, deren Vorfahren bereits seit Jahrhunderten im Piemontesischen gesiedelt hatten.

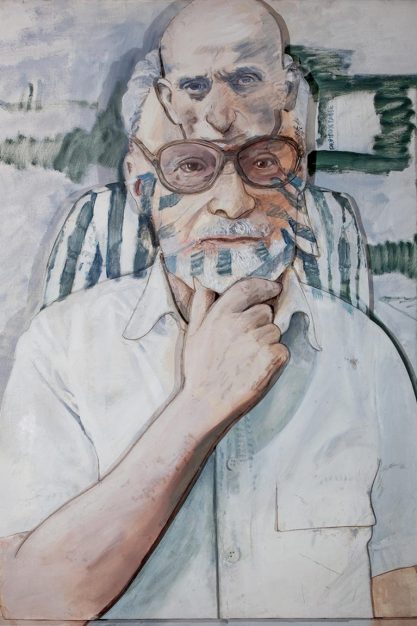

Verdrängung? Im Gegenteil. Eine tapfere Renitenz bis zuletzt – und ein berührendes Understatement in diesem Miniatur-Selbstporträt: »Ein Menschentyp, dem ich misstraue: dem Propheten, dem Verkünder, dem Seher. All das bin ich nicht. Ich bin ein normaler Mensch mit gutem Gedächtnis, der in einen Wirbel geraten und mehr aus Glück als aus eigenem Verdienst wieder herausgekommen ist und der seitdem eine gewisse Neugier für Turbulenzen hegt, für große und kleine, metaphorische und materielle.«

Höchste Zeit, die Bücher Primo Levis nicht nur als Titel zum eigenen Distinktionsgewinn zu zitieren, sondern sie tatsächlich (wieder) zu lesen – und darin Unschätzbares zu erfahren über die fragile und stets bedrohte condition humaine.