Lange Schlangen stehen vor dem Eingang des Anne Frank Hauses in Amsterdam. Die Leute warten geduldig. »Ich bin so froh, dass wir sehen können, wo Anne ihr Tagebuch geschrieben hat«, sagt Bill Davies aus Texas. »Sie ist für mich die einzige Augenzeugin der Judenverfolgung.« Auch die 24-jährige Heather aus Kanada hat das Tagebuch gelesen. »Anne war so eine mutige junge Frau«, sagt sie.

Die Leute vor dem Museum sagen liebevoll Anne, als wäre sie eine Freundin. Und so empfinden es viele auch. Anne wurde mit ihrem Tagebuch nicht nur zum Symbol für die Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg, sondern sie schrieb sich auch in die Herzen von Millionen Lesern. Am 12. Juni wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden.

anne frank haus Mehr als 1,2 Millionen Menschen besuchen jährlich das Anne Frank Haus, die meisten sind weniger als 30 Jahre alt. So wie die Studenten Isaac und Esther aus England. »Anne ist auch heute noch so wichtig als Symbol gegen Rassismus und Unterdrückung.« Polly Davies aus Texas hat das Tagebuch erst kurz vor der Reise nach Europa erneut gelesen und war erstaunt: »Unglaublich, was für eine hohe literarische Qualität es hat.«

Mehr als 1,2 Millionen Menschen besuchen jährlich das Anne Frank Haus, die meisten sind weniger als 30 Jahre alt.

Anne wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Die Familie emigriert nach der Machtergreifung Hitlers 1933 nach Amsterdam und lebt dort knapp sieben Jahre lang relativ unbeschwert im Süden der Stadt. Anne hat viele Freundinnen. Sie sprüht vor Leben, ist witzig und ziemlich frech. So erinnern sich Schulkameraden später.

Als aber die deutsche Wehrmacht 1940 die Niederlande besetzt, ändert sich auch das Leben von Anne. Sie darf nicht mehr das öffentliche Schwimmbad besuchen, muss auf eine jüdische Schule und wie alle Juden ab 1942 einen gelben »Judenstern« auf ihren Kleidern tragen.

Zum 13. Geburtstag bekommt Anne ein kleines rot kariertes Tagebuch geschenkt. »Ich kann dir hoffentlich alles anvertrauen«, so schreibt sie auf die erste Seite. »Ich hoffe, dass du eine große Stütze für mich sein wirst.« Die Verfolgung der Juden wird im besetzten Amsterdam immer bedrohlicher. Als Annes Schwester Margot 1942 die Deportation droht, taucht die Familie unter. Anne ist 13 Jahre alt.

versteck Nur etwas jünger ist Ann aus Puerto Rico, die nun mit ihren Eltern das Museum besucht. Die Zwölfjährige hat viel über Anne gehört, sagt sie. »Das Leben in dem Versteck kann ich mir aber gar nicht vorstellen.«

Das Versteck ist im Dachgeschoss der Handelsfirma von Vater Otto Frank untergebracht. Hinter einem Bücherregal führt eine steile Stiege hinauf zu dem Versteck, in dem insgesamt acht Menschen mehr als zwei Jahre lang leben werden. Das Bücherregal ist das Scharnier von Freiheit und Unfreiheit, von Licht und Dunkel.

Während in die unteren Räume Tageslicht fällt, sind oben die Fenster abgedichtet – niemand darf die Untergetauchten sehen oder hören. Das Knarren der Holzdielen oder die Klospülung kann sie verraten. »Aus dem Fenster schauen oder nach draußen gehen, dürfen wir natürlich nicht«, schreibt Anne.

Über ihr Bett hat sie Starfotos auf die Tapeten geklebt: Greta Garbo, Heinz Rühmann. An einer Wand markiert Vater Otto Frank mit Bleistiftstrichen, wie viele Zentimeter seine Töchter wachsen.

hinterhaus Diese kleinen Details im Hinterhaus berühren die meisten Besucher sehr. Dem Kanadier Louis Kincartz prägte sich das Bücherregal vor der geheimen Stiege ein. Seine Frau Heather lässt das Bild vom Tagebuch nicht los. Das kleine rot karierte Büchlein in einer Vitrine.

Dort hinein schreibt Anne Briefe an »Liebe Kitty«, eine fiktive Freundin. Sie schildert den Alltag im Versteck, die allgegenwärtige Bedrohung, die Ängste, die Spannungen und die Hoffnungen. Und doch: Anne ist auch ein ganz normaler Teenager. Sie hat Stress mit ihrer Mutter, ist genervt von ihrer Schwester Margot und verliebt in Peter, den 15-jährigen Sohn der Familie van Pels, die ebenfalls im Versteck lebt. Mit ihm führt sie lange Gespräche über Gefühle und die Zukunft.

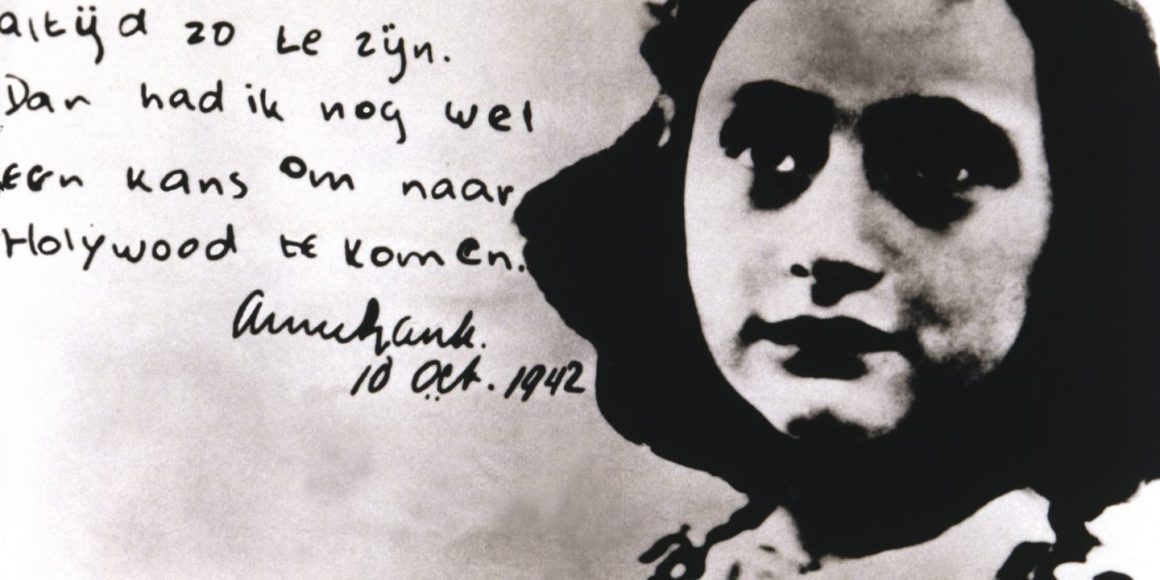

Ein Aufruf der niederländischen Exilregierung, Briefe und Tagebücher aufzubewahren, bringt Anne auf eine Idee. Sie will aus ihrem Tagebuch einen Roman machen und nach dem Krieg veröffentlichen.

Ein Aufruf der niederländischen Exilregierung, Briefe und Tagebücher aufzubewahren, bringt Anne auf eine Idee. Sie will aus ihrem Tagebuch einen Roman machen und nach dem Krieg veröffentlichen. Auch den Titel weiß sich schon: »Das Hinterhaus«. Nun überarbeitet sie ihre eigenen Texte, schreibt ganze Passagen neu. »Ich werde nicht unbedeutend bleiben«, schreibt Anne am 11. April 1944. »Ich werde in der Welt und für die Menschen arbeiten.«

verrat Die Hoffnung erlischt am 4. August 1944. Kurz nach 10 Uhr hält ein Auto an der Prinsengracht 263. SS-Oberscharführer Karl Josef Silberbauer und holländische Polizisten stürmen das Versteck. Es wurde verraten. Die acht Untergetauchten kommen ins Deportationslager Westerbork und werden dann nach Auschwitz gebracht. Von dort kommen Anne und ihre Schwester ins KZ Bergen-Belsen. Dort sieht eine Schulfreundin Anne noch. Sie war »ein gebrochenes Mädchen«, erinnert sie sich.

Nur Vater Otto Frank überlebt. Als er zurückkehrt, übergeben ihm die Helfer der Untergetauchten die Tagebücher seiner Tochter, die hatten die Nazis bei der Razzia übersehen. 1947 erfüllt Otto den Wunsch seiner Tochter. Anne Franks Tagebuch erscheint mit dem Titel: »Das Hinterhaus«.