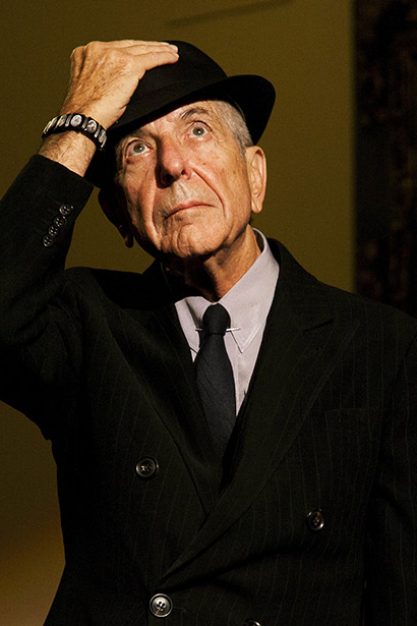

Das wirklich Berührende ist die Nacktheit, mit der Leonard Cohen, der inzwischen immerhin 82 Jahre zählt, auf seinem neuen Album vor den Herrn tritt: seine Unerschrockenheit, seine Demut, sein melancholischer Fatalismus.

Ein Abraham des Rocks, der sich für den letzten Weg vorbereitet, mit einem auf Hebräisch dahingehauchten »Hineni, Hineni« und einem reibeisernen »I am ready, my Lord!«. So wie bei Cohen klingen Gelassenheit, Furchtlosigkeit und Urvertrauen, so hört sich der vielleicht tröstendste Blick auf das Ende an. You Want It Darker ist Leonard Cohens ganz persönliches Kaddisch.

Klar, Cohen hat in seinem Leben viele dieser Lieder gesungen, er hat das Gottvertrauen immer wieder zum Rhythmus seines Sprechgesangs erhoben. Und, ja, der Titelsong »You Want It Darker« seines neuen Albums ist natürlich auch die Fortsetzung des Cohen-Kosmos mit uralten Mitteln: eine sparsam instrumentierte Sprechstimme und ein Backgroundchor – so hat er uns bereits »Halleluja« oder »If It Be Your Will« gepredigt. You Want It Darker ist die logische Folge und damit – einmal mehr – ein Endpunkt in der Karriere von Leonard Cohen, der seit Jahrzehnten mit dem Tod und dem Aufhören flirtet. Aber dieses Mal klingt alles irgendwie tiefer, echter, ernster – und endgültiger.

frauen Es dauerte Jahrzehnte, bis der in Montreal geborene Cohen vom Schreiben zum Singen kam, zunächst einfach nur, um Geld zu verdienen. Damals, 1967, kehrte der Kanadier von der griechischen Insel Hydra zurück, auf der er die Mythenwelt in seinen Worten zerfledderte und neu rekonstruierte. Im New Yorker Greenwich Village arbeitete er mit Joni Mitchell zusammen, wurde als neuer Bob Dylan gefeiert, liebte Marianne Ihlen und teilte sich das Bett mit Janis Joplin. Songs wie »Suzanne« und Alben wie Various Positions wurden so erfolgreich, dass Cohen von nun an von der Musik lebte.

Cohen überführte die Literatur in seine Musik: Jeder Song ist ein offenes Statement. Mal zutiefst amourös, mal zutiefst religiös, aber in Alben wie I’ve Seen The Future auch zutiefst politisch – bewusst hat Cohen sich von der daueroptimistischen Spaßgesellschaft verabschiedet und das Melancholische zum Lebensgefühl erhoben. Sein Klangkosmos ist derart dunkel, dass Oliver Stone ihn als Soundtrack für Natural Born Killers wählte.

Mitte der 90er-Jahre dann der Rückzug: Im Zen-Center, irgendwo im Himmel über Los Angeles, verwandelte Cohen sich zum Mönch und nahm den Namen »Jikart« (»der Stille«) an. Eine Rückkehr auf die weltweiten Bühnen schien ausgeschlossen. Erst als Cohens Managerin sein komplettes Hab und Gut verzockt hatte, musste er zurückkehren – mit neuen Songs und den Alben Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) und Can’t Forget (2015). Und natürlich mit neuen Tourneen durch Asien, die USA und Europa.

israel In You Want It Darker klingt es so, als würde der alte Mann es jetzt ernst meinen. Cohen lässt seine Stimme vor dem Herrn knien, ohne sich in den Staub zu werfen. Sein »Hineni, Hineni!« ist nicht frei von spiritueller Anklage, in ihm schwingt das religiöse Ringen mit, etwa wenn er seinem Gott erzählt: »Wenn du der Dealer bist, bin ich raus aus Deinem Spiel. Wenn deines die Glorie ist, muss meines die Schande sein – du willst es dunkler, dann töten wir die Flamme.« Cohen versteht die Welt nicht mehr, eine Welt, »in der eine Million Kerzen brennen, für Hilfe, die niemals kam«. Und doch scheint er all das zu akzeptieren – demütig, ehrfürchtig, gelassen und bereit.

Cohens Religiosität stand nie infrage, auch nicht während seiner Mönchwerdung im Zen-Kloster. »Im Zen gibt es keine Anbetung«, erklärte er damals, »weshalb, rein theologisch, keine Konkurrenz mit dem jüdischen Glauben existiert.« Immer wieder, auch in seinen Live-Konzerten, beschwört der Sänger sein Judentum, egal, ob er das Publikum mit »Ma Tovu« begrüßt, ob er vor israelischen Soldaten im Jom-Kippur-Krieg auftritt oder ob er in Interviews beteuert: »Ich habe mich meiner jüdischen Herkunft nie geschämt, und in jeder Krise Israels werde ich da sein. Ich habe mich dem Überleben des jüdischen Volkes verschrieben.«

Das neue Album ist ein typischer Cohen: lyrisch offen und assoziativ. Subjekt und Objekt, Aktiv und Passiv lassen sich drehen und wenden und zu jeder Konstellation zusammenbasteln, zum großen Lob ebenso wie zur Generalanklage. Aber stets bleibt es ein Abgesang, dessen Pathos gerade darin besteht, dass der Sänger am liebsten kein Aufheben um sein eigenes Ende machen will.

liebe Der Tod scheint ihn, der alles erlebt hat, nicht mehr zu schrecken. Alles hört sich an, als wäre es einer der größten Gnadenakte, wenn der Mensch den Menschen selbst Trost über das eigene Ende spenden kann. Und so wird Cohen zum Prediger seines eigenen Verschwindens, legt mit You Want It Darker auch die eigene Playlist für die Stunde null vor.

Wie bereit er wirklich ist, machte er – der jüngst betonte, dass dies auch aus gesundheitlichen Gründen sein letztes Album sein wird – erst vor einigen Wochen in einem Brief an seine langjährige Muse Marianne Ihlen klar, der er ans Sterbebett schrieb: »Du kannst einfach deine Hand ausstrecken, und ich denke, du wirst meine erreichen. Aber jetzt wünsche ich dir eine gute Reise. Goodbye, meine liebe Freundin. In unendlicher Liebe, ich sehe dich ganz bald.«

Cohens Abschiedsstimmung verrät nicht nur der dunkle Sound, sondern auch das Konzept seines neuen Albums. Als Begleitsänger tritt der orthodoxe Synagogenchor Shaar HaShamayim auf, der einst von seinem Vater und Großvater geleitet wurde. Cohen kehrt zurück zu seinen Wurzeln und schließt ganz eigenhändig seinen Lebenskreis. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe. Er selbst ist bereit.

Leonard Cohen: »You Want It Darker«. Smi Col (Sony Music) 2016